ノンフィクション作家・佐野眞一の『業界紙諸君!』(筑摩書房)という本がある。ここで紹介されている業界紙が高度経済成長期の日本のあらゆるマーケットを支えていたんだなぁ、と感慨深く読んだ。自身もタウン誌や業界紙での編集者経験があるためか、金融業界誌、玩具業界誌、ホテル業界誌など目の付けどころが幅広い。

この本を手にとってみて、メジャー誌以外に、世の中にはこうも多様でニッチな業界紙が溢れており、それらが強固な読者層を保持しており、安定した体制で何年も何十年も発行され続けていること、そしてそんな限られた世界のことを黙々と編集し続ける人がいることに強い興味を抱いたのを覚えている。佐野氏は業界紙を取材しようと思った動機について、こう語っている。

今までほとんど光があてられてこなかった業界紙の世界に興味をひかれた理由の一つは、(中略)その茫漠たる広がりの裏側に、驚き以上の世界が横たわっているのではないかとの予感をもったことの方が大きい。(同書「プロローグ」より)

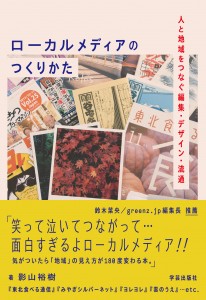

『ローカルメディアのつくりかた』(学芸出版社)を書こうと思った動機も、そんな業界紙を追うモチベーションと近いところがあるかもしれない。本連載のタイトルにもなっているように、出版・メディアのフィールドを、不況にあえぐ首都圏の出版業界の圏域から離れて俯瞰して、各地にあるメディアを渉猟しながら、まちの人々の話を聞くことで、どんな風景が見えるだろうかという好奇心に突き動かされたところがある。

まちに根ざす信用金庫の職員が作るフリーペーパー

先日、荻窪の本屋Titleにて同書の刊行記念トークショーを行った際に、お客さんから紹介されたローカルメディアがある。石川県北部の能登半島の中央に位置する七尾市に根ざす「のと共栄信用金庫」が発行するフリーペーパー『にんじん』だ。

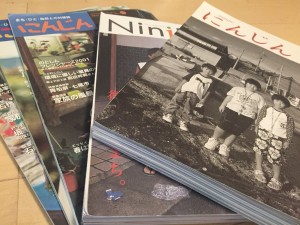

『にんじん』各号の表紙。(撮影:影山裕樹)

この『にんじん』の仕掛け人は、同金庫の職員でもある谷口良則さん。カメラが趣味で、まちに出かけては風景や人をシャッターに収め続けており、地元の人たちからは親しみを込めて「ターニ」という愛称で呼ばれているそうだ。

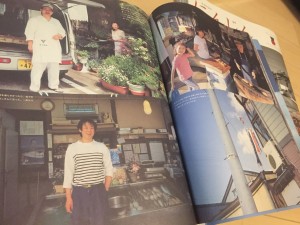

写真も文章もほぼ谷口さんが一人で撮って書いている。商店街のお年寄りを捕まえては、世間話をしながらパシャり。小学生のグループを見つけては、並んでもらってパシャり。そういう、まちの人々のポートレート写真が誌面の大半を占めており、もはや谷口さんの写真集と言っていい造りになっている。しかも、写真の端に短く添えられたキャプションがいい。

通りかかるとアオキ種苗店の春枝さんが、大きな虫眼鏡で指先を見ていた。どうやら指にトゲが刺さったらしい。しばらくするといつのまにかご主人の政治さんが奥さんの前に立って、やさしくトゲ抜きを手伝っていた。(第7号より)

谷口さんは地元の人たちの名前も把握しているし、彼らのバックグラウンドもよく知っている。だから、谷口さんしか知らないエピソードを書けるし、谷口さんしか撮れない表情が撮れる。さすがまちに根ざす信用金庫の職員が作るフリーペーパーだ。

『にんじん』7号より。被写体は顔見知りばかり。(撮影:影山裕樹)

それにしても、ページ数も多く(第7号は304ページ)、フルカラー。決して制作費は安くないはずだ。にもかかわらず、これほど自由な誌面づくりがどうして許されるのだろうか。同じ金庫内から不満や疑問は上がらないものだろうか。谷口さんに話を聞いてみた。

私たちの金庫の理事長が、とても懐の深い方で、私が好き勝手やるのを見て見ぬ振りしてくれて(笑)。評判が悪ければ自分で払うくらいのつもりで始めました。でも実際作ってみたら、すぐになくなっちゃうんですよ。お客さんからも『にんじん』ありませんかって声かけられることも多かったし、「綺麗に撮ってくれてありがとう」とお手紙をもらうこともありました。(谷口さん)

2001年にリニューアル創刊して年に1、2回発行し続け、2007年まで続けられた同誌は惜しくも休刊してしまったが、コンセプトは毎年発行している広報誌『にんじん通信』に引き継がれている。のと共栄信用金庫の100周年目に出された2015年号からは「能登耕作」というどこかで聞いたような名前の主人公が出てきて、能登の産業創出を支援する官民複合の活動を特集し、まちの創業者たちに話を訊くという体裁になっている。もちろん、能登耕作は谷口さんの分身そのものである。

谷口さんは、『谷中・根津・千駄木』(通称:谷根千)を始めとする全国の地域雑誌に影響を受けた一人。信用金庫に勤めながら、せっかく広報誌を作るなら、地元に溶け込む地域誌のような冊子を作りたい、と常日頃考えていたそうだ。

信用金庫の職員って、昔みたいに取引先に足繁く通わなくなった。インターネットが登場してからか、効率優先になってしまい、地域とのつながりや、地域の 人々への関心が薄れていってしまってないかという問題意識があったんです。しかも、職員を紹介する社内報なんてつまらないでしょう。むしろ、地元の人々を 登場人物にしたほうが、地域密着という信用金庫の理念を体現できるのではないか、と考えたんです。(同)

『にんじん通信』(左)と「谷根千」の森まゆみさんがライターとして参加した、七尾市の商店街が発行したミニコミ(右)。谷口さんはカメラマンとして参加。

ローカルメディアのプレイヤーはどこにいる?

『ローカルメディアのつくりかた』の中で紹介したメディアは、行政、民間団体、地元企業など、その発行元のバリエーションが豊かだった。なかでも全国各地にネットワークを持ち、その土地土地に密着して活動する信用金庫のような存在が、ローカルメディアのプレイヤーにふさわしいのかもしれないと、今回の取材で気づいた。

一般社団法人全国信用金庫協会(全信協)は、社会貢献賞を平成9年に創設している。ユニークな社会貢献活動を行う各地の信用金庫の取り組みを奨励するものだ。例えば、第19回の「地域活性化・しんきん運動 優秀賞」を受賞したのは、いわき市のひまわり信用金庫が地域産業の復興支援を目指し、同市平字作町に開設した街なか野菜工場「ひまわり ふれあい農園」。同信金の空き店舗を活用した農園で、水耕栽培施設のモデルハウスとして見学者を受け入れ、空き工場や空き店舗の活用例として提案している。

信用金庫の起こりについて、全信協が発行するパンフレットにはこう書かれている。

明治維新を契機として資本の集中が強まり、農民や中小商工業者が貧窮に陥ったことから、経済的弱者に金融の円滑を図ることを目的に、明治33年(1900年)に産業組合法が制定され、同法による信用組合が誕生しました。(「信用金庫のご案内 しんきんプロフィール2016」より)

その後、第二次大戦後の高度成長期を経て昭和26年(1951年)に「信用金庫」が誕生。現在、全国の店舗数は7398(「同」より)。「大都市に住んでいると目にすることは少ないかもしれないが、地方に行けば行くほど信用金庫の存在感は大きい」と、全信協広報部長の小曽根浩孝さんは語る。

メガバンクの地方支店、地方銀行の職員もみな、信用金庫の(地元の)情報網にはかなわないと言います。それくらい、私たちは地元の小さな商店主や中小企業に寄り添っているんです。むしろ、地域に受け入れられなければ存在できない。そういう、それぞれの地場を生かした営業・広報戦略は今後の私たちの強みになるでしょうね。(小曽根さん)

地域の「にがり」としてのメディア

これまで、様々なメディアの作り手たちと出会ってきて、おぼろげながら、ローカルメディアの共通点のようなものが見えてきた。

一つは、「地元を”面白い”と思える感覚があるかどうか」。

そもそも「うちの地元なんて何にもない」と思っている人は面白いメディアを作れない。

二つ目は、「成果物よりも、制作プロセスを大事にしている」。

できあがったものそのもののクオリティにこだわるより、読者と活発に情報交換したり、コミュニティを作るための“手段”としてメディアを捉えている。信用金庫の職員が、地元の人を登場人物にする『にんじん』がまさにそうだ。

三つ目は、「地域に特化した流通の仕組みを発明している」。

観光地なら、地域限定販売という手もあるし(「本と温泉」)、全国各地に店舗を持つ企業なら、その店舗で配布することだってできる(「La Collina」)。全国に均一に配本される出版流通の仕組みから解き放たれたとき、ローカルメディアの可能性が広がる。

各地の「食べる通信」。(写真提供:日本食べる通信リーグ)

“食べ物付き情報誌”の「食べる通信」は現在、リーグ制という仕組みを取っており、全国各地に様々な「食べる通信」を生んでいる。それらは「日本食べる通信リーグ」としてゆるやかなプラットフォームでつながり、それぞれの地域の「食べる通信」のノウハウやアイデアを活発に交換している。

詳しいメディアづくりのノウハウは『ローカルメディア〜』で紹介しているのでそちらを読んでもらうとして、この「食べる通信」、実は地域ごとに発行元が異なる。漁協が発行元になれば、NPO、企業が発行元になることもある。大事なのは、ある程度の期間、発行し続ける体力がある団体かどうか。その体力の見定めを含めて「日本食べる通信リーグ」は、「食べる通信」を作りたい人々にアドバイスをしながら、各地に「食べる通信」を誕生させるお手伝いをしているという。

「食べる通信」が面白いのは、会員制によって読者の上限を決めていること、それから食材の通販の流通を、メディアの流通と掛け合わせている点である。その代わり、「食べる通信」は全国各地に様々な食べる通信を生み出すことで、「世直しは食直し」という理念を広めようと考えた。『東北食べる通信』の編集長で、「食べる通信」という仕組みを生み出した張本人の高橋博之さんはこう語る。

普通、食の宅配サービスって、食材と一緒に生産者の情報が書かれた紙切れが一枚入っていますよね。僕らはそれをひっくり返したんですよ。この紙切れのほうがメイン。食の生産に携わっている人の生き様が“商品”で、食べ物は付録っていう発想の転換をしたんです。(『ローカルメディアのつくりかた』より)

そして、会員制によって読者の数を限定することで、Facebookなどを通して読者と生産者のダイレクトな会話が生まれるようにしている。すると何が起こるか。読者は時化の時に台風が東京を通ることよりも、現地の漁師の安否を心配する。農家の苦悩に手を差し伸べたいと考えるようになる。商品が期日どおりに届かないことに対してクレームを入れるどころか、励ましのメッセージを送る。すると、生産者は顔の見える読者のために、いい商品を届けようと努力する。作り手と受け手の間に信頼が生まれる。

これこそ、本来の「食の物流」のありかただったはずだ。届けられる人と、作る人の間が分断され、口にするものの責任を生産者も取らないし、食べるほうも、生産者のことを考えないで食べている。そういう食の分断を改善しようとするのが、「食べる通信」の「世直しは食直し」というコンセプトなのだ。

直接口にするものだけではなく、つねにメディアの発信者と受け手の間には深い溝があって、実は、その間をつなぐ時にこそローカルメディアは役にたつ。高橋さんはそれを、「誰でも真似しやすい“にがり”のようなモデル」だと語る。まさに、「食べる通信」は地域の“にがり”としての役割を存分に発揮しているように思う。漠然と「メディアを作りたい」という自治体や企業、NPOは多いが、自分たちが「地域の中でどんな役割を担うべ

この投稿の続きを読む »