新年あけましておめでとうございます。おかげさまで「マガジン航」は今年で創刊から8年目を迎えます。本の未来を模索するささやかなメディアをここまで長く続けられたのも、寄稿者および読者の皆様のおかげです。あらためてこの場を借りて御礼申し上げます。

* * *

この年末年始に読んだ本で印象深かったのは、町本会や『本屋図鑑』などの仕事で知られる空犬太郎さんが、東京創元社の編集者として長く活躍された戸川安宣さんの個人史をオーラル・ヒストリーとして聞き取りまとめた『ぼくのミステリ・クロニクル』(国書刊行会刊)でした。1947年生まれの戸川さんが幼少時からの読書史を語った「読む」の章、1970年に東京創元社に入社して以後の編集者人生が語られる「編む」の章、そして吉祥寺にあったミステリ専門書店「TRICK + TRAP(トリック・トラップ)」に関わった日々を綴った「売る」の章、それぞれ読み応えがあり、思わず自分自身の読書史・編集者人生(どちらも逆立ちしても敵わないほど貧しいですが…)を振り返ってしまいました。

読者共同体が作家を生み出す

戸川安宣さんの功績は、なんといっても日本の推理小説の世界に、宮部みゆきや北村薫、有栖川有栖といった新しい風を吹き込んだことでしょう。彼が世に出した作家の多くの愛読者だった私にとって、『ぼくのミステリ・クロニクル』の「編む」の章における仕事リストは、そのまま自分の読書史と重なります。その意味で私は、この本のもっとも幸福な読者の一人かもしれません。

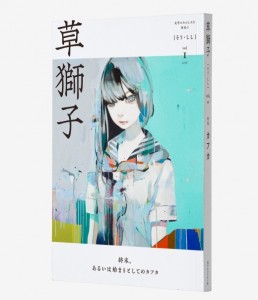

『ぼくのミステリ・クロニクル』(国書刊行会)は東京創元社の編集者として長く活躍した戸川安宣さんのオーラル・ヒストリーを空犬太郎さんがまとめたもので、戦後出版史の秘話が数多く語られる。「ミステリ」とあえて音引きをつけない表記にもこだわりが。

東京創元社は、はじめから推理小説(ミステリ)やSFの専門出版社だったわけではありません。本書によれば、小林秀雄が編集顧問を務めていた大阪の版元・創元社の東京支社が戦後に同名別会社となり、同社倒産後に「東京創元社」として再生しました。海外ミステリを含む古典の全集や叢書の出版に力を入れたものの、間もなく二度目の倒産。その後、現在のような国内外のミステリやSFに軸足を置く出版社へと変わっていったといいます。全集出版で培ったバックカタログを文庫に再利用しつつ、海外ミステリーの良書を翻訳していく同社のラインナップに、良質な国産ミステリを加えていくことが戸川さんのライフワークとなりました。

編集者として本と関わってきた1970年から2015年までの45年間に「出版界は大きな変革に見舞われました」と戸川さんは述べています。その「変革」は多岐にわたりますが、それらを俯瞰的に業界動向として語るのではなく、個別の出版企画の成り立ちやディテールを通して語るという態度が本書では一貫しています(聞き手である空犬太郎さんの功績も大きいと思われます)。おかげで「あの企画はこういう節目で生まれたのか、この出来事にはこうした背景があったのか」と膝を打つことしきりでした。

ところで、いまこの本が読まれることに意味があるのは、たんに出版産業が(あるいはミステリ業界が)好況だった「黄金時代」をノスタルジックに懐かしむためではありません。もちろん往時と現在を比べると、出版業界の苦境はあきらかですが、私はむしろこの本から未来に向けたメッセージを読み取りました。

戸川さんがすぐれた新進作家を幾人も手がけることができたのは、彼が入社する前後から全国の大学に生まれはじめていたミステリ研究会や、伝説の雑誌『幻影城』周辺をはじめとする、作家予備軍を含むファンコミュニティ、つまり読者共同体とのつながりがあったからだということが、この本を読むとよくわかります。1990年代の国産ミステリーの充実を支えたのはこの時代の「強者(ツワモノ)読者」であり、昼間の顔は「学校の先生」だったり「会社員」だったり「書店員」だったりする市井の人々の中から、次々に優れた作家が生まれてきたのです。

彼ら彼女らの登場を促したのは、「もっと面白い(日本人による)ミステリが読みたい」という読者共同体の欲求です。その期待に応えうる力量をもった作家が相次いで誕生し得たのは、ファンコミュニティにそれだけの分厚い人材の層があったからです。その厚みを生んだのは、戦前から戦後にかけて長い時間をかけて形成されてきたジャンルとしての「探偵小説/推理小説/ミステリ」の力であり、それを支えてきた出版社や書店(ここには貸本屋も含まれるべきかもしれません)、図書館といった一時的ではない、持続する社会のしくみの力でしょう。

インターネットの普及以後、読者共同体は可視化しやすくなったともいえれば、かつての雑誌のような核を失い拡散してしまったともいえます。いずれにせよ、読者の分厚い層がなければ、次代の書き手は生まれません。逆にいえば、読者さえ枯渇しなければ、そこから必ず、新たな才能は生まれてくるはず。そのためにいま、私たちは何をすべきか――そんな問いかけを、私は本書から受け止めたのです。

「読む」「書く」の循環を生み出す場はどこに

この本の最終章である「売る」の意味も、そう考えると、違った角度から読み取ることができそうです。この章のおもな話題は、2003年から2007年まで東京・吉祥寺にあったミステリ専門書店「TRICK + TRAP」をめぐる逸話ですが、この店の開業から閉店までの顛末を経営面からのみとらえても、あまり意味があることだとは思えません。理想主義的すぎたジャンル専門書店の挫折の例にとどまらない、このエピソードのもつ意味はなんでしょうか。

この章は、書店という「場」をつかったイベント開催の話題から、さらに大学や図書館といった「場」の話につながっていきます。戸川さんは、深い交流のあった推理作家の故・鮎川哲也氏が所蔵していたSPレコードのコレクションが寄贈されている野村胡堂・あらえびす記念館のある岩手県紫波町を訪れた際、新しい町立図書館の存在を知ります。最近、猪谷千香さんによるすぐれたルポルタージュ『町の未来をこの手でつくる 紫波町オガールプロジェクト』(幻冬舎)で紹介された紫波町図書館です。館長や「熱心な北村薫ファンである」司書の方との出会いを経て、図書館ホールでの100人を超えるお客さんを集めたミステリー作家を招聘したトークイベントの開催に至る、というエピソードが本書の最後に添えられています。

この逸話が本書の最後に置かれている意味はなんだろう、と考えました。それは本書の冒頭で語られていた、戸川さん自身の子ども時代の読書経験のような幸せな体験を、いかにして次代の子どもたちにも繋げていくか、ということではないでしょうか。本を「編む」ことをめぐる面白いエピソードの数々を中心に置いた本書は、その前後に置かれた二つの比較的短い章によって、ぐるりとめぐって、ひとつの円環をなしているように思えます。

「読む」ことは「書く」ことに繋がり、「読む」ことは「編む」ことにも繋がる。「編む」人も「書く」人も、かつては「読む」人だった。その循環が起きるための場所をつくり、維持し、人を育てていくことがもっとも重要である――私が『ぼくのミステリ・クロニクル』という本から受け止めたいちばん大きなメッセージはこれです。

「マガジン航」もまた、本の未来――つまり「読む」「書く」「編む」の未来と、コミュニティや「場」とを結びつけて考え、人を育て、行動するメディアでありたいと願っています。昨年来、電子書籍や出版業界の動向をめぐる話題にとどまらず、ローカルメディアや地方の図書館をテーマにした連載をはじめたり(「地方の図書館とその夜」、「ローカルメディアというフロンティアへ」)、連続セミナー「ローカルメディアで〈地域〉を変える」を企画しているのも、メディアとしての役割をそのように再定義したいと考えたからです。

場をつくり、人を集め、そこから知恵を出し、世の中を変える。「マガジン航」は今年も、そのための小さな船=メディアでありつづけます。