「電子コミックの未来はどこに?」というタイトルで「マガジン航」に原稿を書いたのは2014年10月。その後、電子コミックビジネスをめぐる状況はどのように変化したのだろうか? 進んだのか、退いたのか、留まっているのか。結論を先に言えば、先は長いもののかなり前進した。とくに、2016年の進化は目覚しく、おそらく、10年後のマンガ産業論の研究者は、昨年を「重要な1年」と位置づけるはずである。

電子コミックに舵を切った出版社

まず数字から見てみよう。

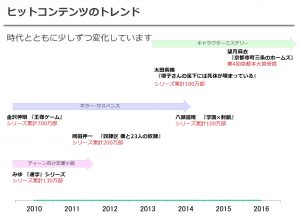

出版科学研究所が発行する月刊誌『出版月報』2017年2月号の特集「紙&電子コミック市場2016」によれば、2016年(1月~12月)の紙版、電子版を合わせたマンガの販売金額は4,454億円で前年比100.4%。マイナス基調が続いていたマンガ業界にはわずかとはいえ嬉しい数字となった。内訳は、紙版が2,963億円で90.7%とマイナス。とうとう3,000億円の大台を切っている。これを補ったのが電子版のプラスである。電子版は1,491億円で127.5%の増加。紙版マンガ雑誌の販売金額1,016億円を475億円上回る数字だ。

紙のマンガ雑誌の売り上げを電子版が逆転するという予測はすでに6年前から言い続けているので驚きはしないが、予測より1年ばかり早まったことになる。

この数字だけでも、2016年が電子コミックにとって重要な年であったことはわかると思うが、注目したいのは数字だけではない。

2016年は、「ようやくプレイヤーが揃った1年だ」と考えているのだ。

なによりも大きいのは、これまで長年にわたって紙のマンガ産業を支えてきた出版大手が、本気で電子コミック市場に参加してきた、という点だ。電子コミック市場は、通信会社や電子書店、マンガアプリを配信するIT系ベンチャーが市場を牽引してきた。一方で、出版社はどちらかといえば及び腰で、既得権は守るが市場には積極的に参入しない、というスタンスをとり続けてきた。

電子コミックの市場拡大が、紙のマンガの市場が縮小する要因となることを恐れたのだ。紙のマンガ市場の縮小は、出版社だけでなく、書店や取次などの流通全般に波及する。また、印刷会社や製紙会社、製本会社への影響も大きい。大手出版社の中には、表立って口にはしないまでも、電子化は書店対策上も積極的には進めにくい、という空気があった。

ところが、2015年1月に、講談社が発行する全マンガ雑誌を6月までにすべて電子化すると発表。手始めに1月から『週刊少年マガジン』『ヤングマガジン』『月刊少年マガジン』の3誌の電子版を紙版の発売日と同時にスタートさせた。集英社は、2014年9月に開設した自社サイト「ジャンプ+」で『週刊少年ジャンプ』の電子版をすでに配信していたが、2015年秋からは『ジャンプSQ』などに拡大した。

小学館は2016年7月から『週刊少年サンデー』『ゲッサン』などの電子版配信を開始。2016年には秋田書店も『週刊少年チャンピオン』などの電子版配信に踏み切ったことで、紙の発売日に電子でも読める雑誌が飛躍的に増えた。作家の意向で、電子版には収録されない作品があったり、付録が同梱されない、いまでも1号遅れでないと電子では読めない、というケースもあるが、出版社の本気度が変わったのは間違いない。

2017年春には双葉社の『漫画アクション』も電子版が登場しており、この流れは止められないだろう。

出版科学研究所のデータでは、2014年には5億円だった電子のマンガ雑誌の販売金額は、2015年は20億円と4倍に急伸した。2016年は31億円である。

本気度は2016年度の各社決算にも現れている。

2017年2月に発表された講談社の第78期(2015年12月1日~2016年11月30日)決算では、売上高1,172億8,800万円のうち、これまで経営の柱だった雑誌、書籍、広告がいずれも減少しているのに対して、事業収入として計上されているデジタル・版権収入が大幅に伸びて全体を牽引。3期ぶりの増収増益を達成した。

電子書籍市場の80%は電子コミックであり、『進撃の巨人』をはじめ保有するコンテンツ数が多い講談社の増収分の大半はマンガによるものと考えていいだろう。

関係者は、「おおっぴらには言えないが、電子で収益を確保する体制はすでにできあがっている」とさえ言う。

ライバルの小学館も同様だ。

2016年5月に発表された第78期(2015年3月1日~2016年2月29日)決算では、売上高は956億0200万円(うち出版売上は631億0300万円)で11年連続の減収となったが、デジタル収入は117億3,100万円で前期比54.4%と大幅に増えている。出版売上全体から見ても6分の1強を占めるまでになった。

集英社の75期(2015年6月1日~2016年5月31日)決算でも、売上高1,229億5,700万円のうち、雑誌、書籍、広告がマイナスなのに対して、デジタル事業を含むその他は318億8,900万円で前期比27.8%増。

ジリ貧の紙から、収益の上がる電子へという「選択と集中」はもはや避けて通ることができないところまで来ている。2014年に書いた原稿には「大手出版社も本気で電子コミックをどう展開していくのかを考えなくてはならなくなるだろう。そのスピードを上げなければ生き残れない」と書いたが、思いのほか対応のスピードは速い。流通の混乱をいかに少なくしてソフトランディングさせるかという課題はあるものの、出版社の体制は大きく変わり始めているのだ。

電子コミック市場における出版社のアドバンテージ

これまでの通信系、IT系のベンチャーに加えて、出版社がリングに上がったことで、電子コミック市場はようやく主要なプレイヤーが揃って、いよいよ本格的なバトルに突入した。それが、顕在化したのが2016年だったわけだ。

こういう市場の動きに対しては、「電子コミックはベンチャー企業が牽引してきたもので、大手出版社の参入はむしろ迷惑」「オワコンにはさっさと退場してもらいたい」という声もあるだろう。だが、電子コミック市場のこれからの発展を考えたときに、出版社の持つ蓄積は非常に大きいのだ。それには三つの理由がある。

一つ目は資金面でのストックだ。ベンチャー企業の多くは投資を募り、それを元手に事業を立ち上げその収益を投資家に還元するという経営スタイルである。投資家の多くは、短期間で結果を出すことを要求する。時間をかけて育てることはあまり重要ではない。収益を生む「速さ」がベンチャービジネスの根本なのだ。

しかし、マンガやアニメ、映画は育てるビジネスだ。早さも重要かもしれないが、速さがプラスに作用するとは限らない。納期までに完成させたからといって投資に見合った利益を出せるかどうかはわからない。儲かるか儲からないかが、はっきり読めないのがコンテンツビジネスだ。

クリエーターが満足のいくものをつくろうとすれば、時間もお金もかかる。さらに、クリエーターが満足したからといって、市場がそれを受け入れてくれるのかどうか、は蓋を置けるまでわからない。ものによっては、じわじわと時間や手間をかけることで市場に受け入れられるものもある。おそらく大半の投資家はそこまで悠長に待ってはくれないだろう。

ダメならば即撤退。せいぜい待って3年といったところか。

一方で、出版社はこれまで、時間をかけて作品をつくり続けてきた。粗製濫造のものがないとは言わないが、比較的ていねいなものづくりができたのは、過去からの蓄積と取次システムが持つ金融機能のおかげである。「しんどいしんどい」とは言っているが、まだ大手出版社には所有する不動産があり、取次システムの恩恵がある。作品だけでなく、電子コミックのハード、ソフト両面での技術革新についても、この余裕が欠かせないのだ。

二つ目は作品のストックだ。

コンテンツ産業でものを言うのはコンテンツの数(作品数)だ。

マンガ家がをキンドル・セルフ・パブリッシング(KDP)などを利用して自作の電子書籍化で利益を上げた、という話あるが、ほとんどは新作の電子化ではなくかつて紙の単行本として出された旧作の電子化である。しかも、ある程度の巻数がないと大きな収益には繋がらない。たくさん持っているコンテンツホルダーが今のところ強いのだ。

大手出版社には膨大な数のコンテンツがある。実際に電子書店で売れている作品を調べてみると、『ドラゴンボール』や『北斗の拳』など1980年代のヒット作の人気が非常に高いことがわかる。かつての読者たちが、懐かしい作品を電子版で読み直しているからだ。紙の単行本でまとまった巻数を紙で揃えるのはスペース的に難しい。しかし、電子版なら100巻以上あっても場所をとらない。そこが受けているという。

コンテンツのストックは作品だけではない。作品を作り出すマンガ家に関しても出版社は膨大なストックを抱えている。たしかに「投稿」というスタイルでベンチャーが抱えているマンガ家の数は無尽蔵、という見方もできる。しかし、無尽蔵ではあっても質的には玉石混交だ。コンスタントに作品を描き続け、完成させるという能力を持った、プロの「描ける」マンガ家に絞れば、出版社には遠く及ばないのが現状だ。しかも、マンガ家の卵の多くはいまでも雑誌で連載を持つことを夢見て、大手出版社のマンガ雑誌に作品を持ち込んでいる。

三つ目は、マンガをつくるノウハウの蓄積だ。

日本のマンガの特徴は、マンガ家や原作者だけでなく、作品作りに編集者が介在していることだ。編集者は作品の方向付けやキャラクターの設定にまで関わり、マンガ家と一緒になってアイディアを練り、必要な資料を探し、ときには取材も手助けする。マンガ家の中には、編者が介在することを嫌う人もいるが、どんなベテランでも、編集者を含めたチームの存在なしにはクオリティの高い作品をつくることは難しい。

編集者のノウハウは先輩から後輩に受け継がれながら、新しい工夫が加えられ、時代にあったものとして磨かれてきた。まるで老舗のうなぎ屋の秘伝のタレのように、長年の継ぎ足し継ぎ足しでできあがったものだから、それぞれの編集部に独自のものがあり、一朝一夕に真似ようとしても無理がある。

ベンチャーの多くは、アマチュアの投稿作品を安いギャランティで集めて、無料アプリとして配信し、広告収入や有料会員の会費で収益を上げる、というビジネスモデルになっていて、編集者の仕事も投稿された作品をほぼそのまま配信用データとして整えるだけ。わざわざ編集者がマンガ家を育てるということはしない。マンガ家を選択し育てるのはユーザーという考え方だろう。

「出版社のような編集技術は不要」と言い切る配信元もあった。

しかし、2015年の秋ころから、「マンガ編集ができる人を紹介して欲しい」という問い合わせが、私のところにもちょくちょく入るようになった。

出版社が電子コミック市場に本格参入したことが、通信系、IT系ベンチャーの意識を変えたのだとすれば面白い。

マンガ出版は「大が小を食う」世界

今後の市場の流れはどうなるのか?

おそらく、出版社は電子コミックに舵を切っていくだろうが、先にも書いたように、取次や書店、印刷会社のことを考えるとドラスチックな変化は避けるはずだ。このことは、先行するベンチャーにはアドバンテージになる。もともと流通のしがらみがないベンチャーは小回りがきく。恐竜が滅んで、小型の哺乳類が地上を支配したように、マンガというコンテンツ産業の主役が通信系、IT系のベンチャーに移行する可能性は十分にある。

ただ、日本のマンガ産業の歴史を振り返ると、大手出版社が小規模な出版社によって達成されたイノベーションを取り込んで拡大していく、というスタイルが戦後70年以上一貫して続いてきたのだ。

「ストーリーマンガ」と呼ばれるドラマ性の高いマンガの源流は、1940年代後半に大阪の零細出版社から生まれている。東京の出版社でマンガが主に雑誌で発表され、ページも見開きか多くて8ページ程度だったのに対して、大阪では、64ページ~120ページの描き下ろし単行本スタイルが主流。まとまったお話のマンガが生まれる素地があったわけだ。

ストーリーマンガをさらに進化させて、現在読まれているマンガのスタイルを築いたとされる「劇画」もまた、一般書店向けではなく、1泊いくらで本を貸していた貸本屋向けの出版物を扱う零細出版社から1950年代に生まれた。辰巳ヨシヒロやさいとう・たかをといった大阪の貸本出版社で作品を発表していた若いマンガ家たちが、それまでのマンガから笑いの要素を取り除き、コマ割りやドラマ性を重視して誕生させた劇画は、思春期を迎えたマンガ読者のハートを捉えた。

東京の大手出版社は、こうしたイノベーションをはじめは否定し、読者=消費者が増えて市場が一定の規模になったのを見たとたんに、新しい描き手たちを取り込んでいった。

結果として、大阪の零細出版社や、貸本出版社は姿を消してしまった。売れる作家を引き抜かれ、彼らの作品で埋められた安価なマンガ雑誌が、全国規模で書店や駅の売店などに大量配本されるようになると、数千部から多くても1万数千部程度を路地裏の貸本屋に配本している小さな出版社では太刀打ちができなくなったのだ。

その後も、1960年代の『月刊漫画ガロ』『COM』に代表されるマニアックなマイナー誌、1970年代の三流エロ劇画誌、1980年代の美少女誌など、大手の出版社は貪欲に小を飲み込み、その結果としてマンガ表現は進化し、ジャンルが多様化するという道をたどることができた。それは現在も続いている。出版社はアマチュアの祭典といわれるコミケなどの同人誌即売会にも企業ブースを出店し、新しい描き手の発掘に力を入れている。

電子書籍においても同じようなことが起きる可能性は極めて高い、と私は見ている。

付け加えておきたいのは、ライザップの健康コーポレーションが、『漫画ゴラク』の日本文芸社を傘下に置いたとか、TSUTAYA のカルチュア・コンビニエンス・クラブが徳間書店を子会社化したといった個別の問題ではなく、この予測はマンガ業界全体について語っているということだ。全体としての未来図、と考えてもらえれば幸いだ。

さて、教えている学校でこんなことがあった。学生から、某メジャー誌の編集者から会いたいという連絡をもらったのだが、どうすればいいのか、と訊かれたのだ。

雑誌への投稿作品が認められたのかと思ったが、そうではなかった。彼は、投稿サイトのpixivに自動車やオートバイのイラストを投稿していたのだ。某メジャー誌の編集者はそれを見つけて声をかけてきたという。

腕のいい編集者たちはもう動き出しているのである。

市場拡大とベンチャーのメリット

出版社の電子コミックへの本格参入は、ベンチャーにとってもメリットが大きい。

なにより大きいのは、市場の拡大が、ビジネスチャンスの拡大につながるという点だ。

ベンチャーの多くは、マンガコンテンツをスマホやタブレット向けの無料アプリとして配信している。マンガから収益を得るのではなく、ネット広告や、無料会員を入口にして有料会員を獲得することで収益を上げる、あるいは無料配信したコンテンツの単行本化や映像化といったメディアミックス展開によってマネタイズをはかる、というビジネスモデルだ。

しかし、これまで、大きな成果はあがっていない。広告であれ会員であれ、成功したと胸を張って言えるところはないはずだ。IT系ベンチャーは電子コミックではなく、ゲームアプリや通販など他の商売で全体の収益を確保しているし、通信系ベンチャーは通信料やそれに付随する収入が柱になっている。

残念ながら電子コミックはまだ収益の柱になるところまできていない。ビジネスモデルに瑕疵があるわけではない。市場が小さすぎたのだ。2014年の電子コミック市場は887億円だった。これは販売金額で、無料配信の電子コミックは含まれないが、市場がこの規模で広告や会費の売上だけが大きくなることはない。メディアミックスも同じだ。いくつかのヒット作が出た程度では大きな収益にはならない。つぎつぎにヒット作が出て、時折ホームランも出るくらいではないといけない。

市場には閾値が存在する。ある一定規模以上にならないとビジネスは成功しないのだ。

マンガが出版社の収益の柱になり、アニメ化や映画化といったメディアミックスや商品化で成功してきたのはほかでもない、マンガの市場が1970年から1990年半ばまで市場の拡大を続けてきたからだ。おそらく、閾値を越えたのは1970年代後半に入ってからだろう。『週刊少年チャンピオン』『週刊少年ジャンプ』の発行部数が200万部を超えた頃。雑誌の人気作品がテレビアニメでもヒットし、若いサラリーマンが通勤電車で少年マンガ誌を読む姿が見られるようになった頃。マンガの市場は閾値を超えて「マンガ産業」になった。

電子コミック市場も当面は出版社が牽引する形で拡大するだろう。それによってやがて市場は閾値を超える。ベンチャーの存在はここで注目される。拡大する市場で、出版社にはないアイディアで市場を変革し、新しい形を作り出して主役に躍り出ていくために、この先、5年くらいの間はいかなるイノベーションを産むことができるのか、が問われる。

そして、画期的なアイディアは、電子コミックを日常として読むようになった世代から生まれるだろう。紙のマンガを知っている世代には難しい。彼らは「これがマンガだ」という先入観に縛られているからだ。先入観に縛られたまま、新しいものを生み出すのは至難の業である。

教えている学生たちには、講義の締めくくりとして「未来は君たちが創る」と言っているが、電子コミックについても、未来は彼らの手にあるのだ。

この未来を、私は「ネオ・マンガ産業」と名づけたいと思う。