ある程度、長いあいだ本を読んできた人ならば、一度や二度、蔵書の整理について思い悩んだことがあるはずだ。放置すれば本はどんどん増え、居住空間を圧迫する。床が抜ける心配をするほどではなくとも、このまま放置してはおけない、という局面に至るのは時間の問題である。なぜなら、日本人は滅多に本を捨てないからだ。

そのかわりに本を「売る」人が増えた。

日本の出版業界は1990年代半ばまで右肩上がりで成長しつづけた。その原動力は主に雑誌だったが、文庫や新書といった、いわば英米のペーパーバックに相当する廉価本も読者の裾野を大いに広げた。20世紀後半は大量生産・大量消費の時代であり、出版をマスマーケットに向けたビジネスに変えたといっていい。

また日本の文庫や新書、並装の書籍等は欧米のペーパーバックとくらべて印刷・造本・用紙等の品質が高く、一度や二度読んだ程度では、ほぼ新品と同様である。こうして良質な過去の出版物の膨大なストックが生まれた。

だが、大量生産されるこれらの本には「蔵書」を構成するほどの価値はない。蔵書とは、衣服でいうなら「ワードローブ」のようなものだ。ワードローブにおいては個々のアイテムが価値をもつ以上に、時間をかけて構築されたその全体が集合的な価値をもつ。その対極にあるのが、ワンシーズン限りの使い捨てで良しとするファストファッションだ(これにはこれなりの合理性もある)。そしていま多くの出版物は、ワードローブではなくファストファッションの考え方で作られている。

大量生産・大量消費・大量廃棄時代の本

「ファストファッションのような本」とは、別の言い方をすれば「生鮮食料品のような本」である。すなわち刊行直後がもっとも価値が高く、以後は一定のカーブを描いて価値が下落し、よほどのことがないかぎり再上昇はしない。したがって、手元に長く置いておく意味がない。いちど手放しても、必要になれば安価な古書を買い直せばよいのである。1991年に開業したブックオフが切り開いた「新古書店」という業態は、こうした「20世紀後半的な本のあり方」に対応するサービスとして誕生した。

一言でいえば、古書の売買というよりも「本をリサイクルする」サービスだ。リユース(再使用)可能な本とそうでないものを分別し、前者を再流通させ後者を廃棄する――廃棄までがサービスの一環なのだ。コンビニを思わせる新古書店の明るい店舗は、本を「安く買う」だけでなく、自分の本を「気楽に処分」できる場でもあった。

ブックオフを嚆矢とする新古書店のもつ意味をさらに大きく変えたのが、インターネットである。もともとネットは多品種のアイテムを揃えたロングテール型の商品に適しており、アマゾン創業者のジェフ・ベゾスが最初の取扱商品として「本」に白羽の矢を立てたことには合理性があった。アマゾンが新刊書の販売だけでなく、マーケットプレイスを介して古本の販売にすぐに乗り出したのも当然だった。

じつは旧来の古書店も、インターネットへの対応は早かった。全国古書籍商組合連合会(全古書連)が加盟店の在庫を一元的に検索できる「日本の古本屋」というサイトを立ち上げたのは1999年のこと(サイトの運営は東京都古書籍商業協同組合インターネット事業部)。アマゾンが日本でサービスを開始するのは2000年11月だから、一歩先んじている。また株式会社紫式部が運営する「スーパー源氏」という同様のサービスを行うサイトも、一時はたいへんな勢いがあり、私もよく利用していた。これらは既存の古書店の在庫が横断検索でき、共通の「買い物かご」で購入できるサービス、つまり楽天市場のような「モール型」ネット通販サイトだ。

それに対して2000年代の半ばになると、より合理的な仕組みをそなえた古書販売サイトが登場しはじめる。これらの特徴は、宅配便により本の大量買い取りを行うことだった。その一つ、「もったいない本舗」は2004年に山梨県都留市で個人事業主として開業し、2008年に古本買取通販ドットコム株式会社へと法人化している。ブックオフは2007年に宅配便で買い取りを行う「宅本便」サービスをともなう「ブックオフオンライン」を開始した(神奈川県横浜市瀬谷区)。そして長野県上田市では、2005年に個人事業として始まった古書のネット販売事業をもとに2007年に株式会社化された「バリューブックス」が開業している。

これらはいずれも自社で巨大な物流倉庫をもち、買い取り査定から発送までを一元管理している。そして顧客向けの販売にはアマゾンのマーケットプレイス等、既存のプラットフォームを利用する。気がつけば私も古本(というよりユーズドブック)の購入はほとんどアマゾン経由となり、なかでも「ブックオフオンライン」「もったいない本舗」「バリューブックス」の三者は値付けも最安値をつけることが多いため、いつの間にかリピーターになっていた。

「環境」から新古書ビジネスを考える

いま新古書ビジネスは、二度目の大きな曲がり角を迎えつつある。

ここ数年、新古書店チェーンの最大手であるブックオフは、次々と実店舗を閉店させる一方で、2014年に資本・業務提携したYahoo! Japanのオークションサイト「ヤフオク!」との連携を強化している。また2013年創業の「メルカリ」がスマートフォン上で簡単に個人間売買ができるプラットフォームとして急成長しており、そこでの古書の流通も増えている。

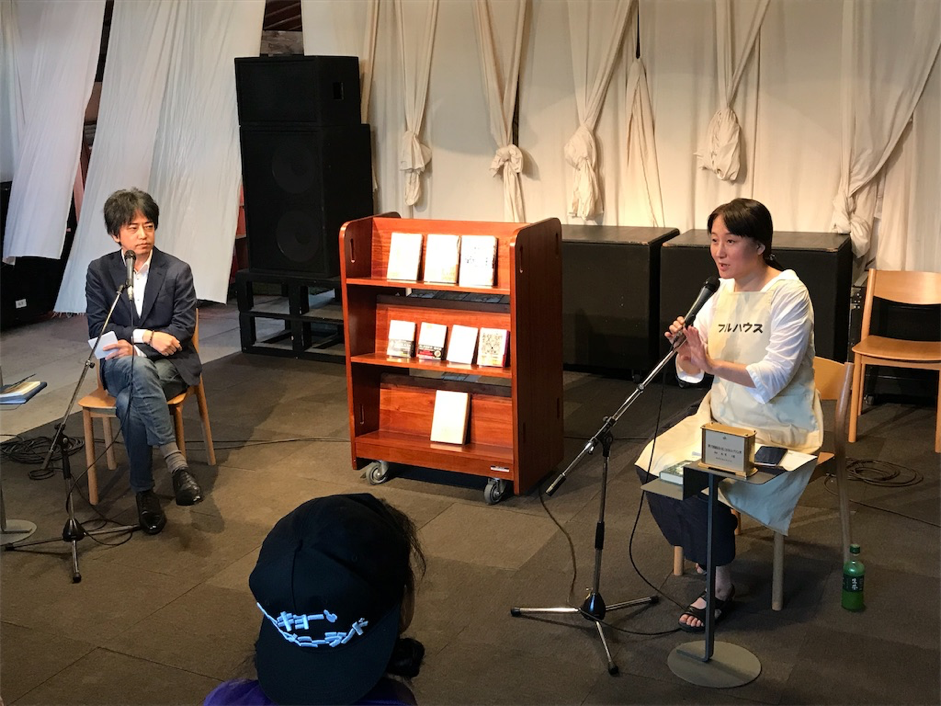

こうしたなかで、長野県上田市にあるバリューブックスの物流倉庫を、昨年の秋に見学する機会があった。同じ上田市出身の知人の編集者が旗振り役となり、東京の出版関係者をあつめて見学を申し込んだところ、快く受けていただいたのだった。

同社を取材したいと思ったことには理由がある。あとで詳しく紹介するとおり、ここ数年、カフェ併設の実店舗やブックバスなど、新古書のネット通販にとどまらないユニークなサービスを次々と打ち出していたからだ。

上田市上田原にあるバリューブックスの物流倉庫。ここ以外にもあと二ヵ所にある。

物流倉庫には毎日2万冊の本が到着する。

上田原の巨大な物流倉庫には、連日、利用者から送られてきたダンボール箱が到着する。到着すると箱はただちに開封され、リユース可能な本と不可能な本とに仕分けされる。前者のデータベースへの登録、買取価格の査定、在庫棚への配架、受注後のピッキング、梱包、発送といったワークフローが一気通貫でなされていた。

他のネット新古書店でも似たような体制がとられているのだろうが、こうしたシステムを初めて見た私はその合理性に感嘆させられた。なかでもアマゾンでの販売価格とリアルタイムで連動する査定の仕組みには、なるほどこれがネット古書店の秘訣なのかと得心した。

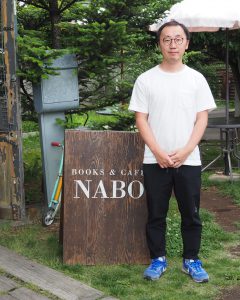

バリューブックスの創業者で代表取締役の中村大樹さんは1983年生まれ。2005年に個人事業主として、専門書を中心とするセドリ本のネット販売をはじめたが、それが思いの外大きな成果を挙げたことから、本格的に新古書のネット通販ビジネスを立ち上げた。

新古書店、とりわけそのネット通販というのは出版業界において完全にアウトサイダー的存在だが、この出版不況と呼ばれるご時世にあって、バリューブックスが打ち出すメッセージはポジティブで明快だ。

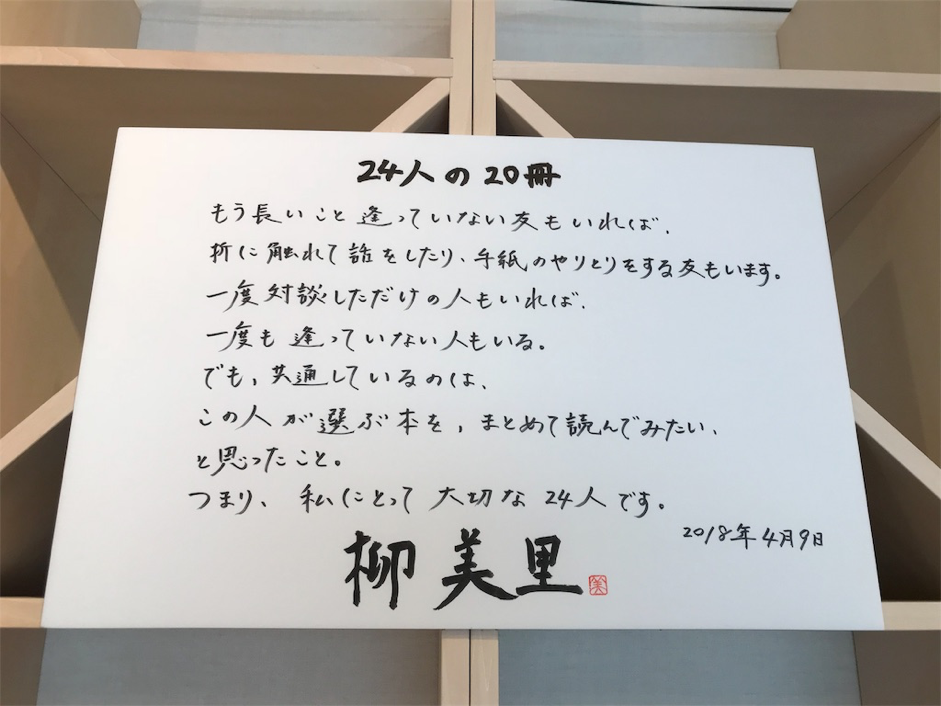

彼らは自社のミッションを、このように規定している。

日本および世界中の人々が本を自由に読み、学び、楽しむ環境を整える

このなかでも「環境」という言葉がとくに重要だ。「本を自由に読み、学び、楽しむ」ために必要な「環境」(制度や仕組みと言い換えてもいい)としては書店、図書館などがすぐに思い浮かぶが、バリューブックスは実店舗も経営している。2014年には上田市内にカフェ併設の古書店、BOOKS & CAFE 「NABO」をオープン。さらに移動図書館用バスを使った移動式本屋「ブックバス」といった試みも行っている。

「環境」という言葉が「エコシステム(生態系)」という考え方と深く結びついていることは、同社のコーポレートサイトで連載されている「本の「エコシステム」の新しい1ページを求めて」を読むとよく分かる。ここで中村社長は、パタゴニアという企業のあり方に深い共感を示している。

パタゴニアは製造業だが、リユースのことまでを環境に対する自らの社会的責任と捉えている。

僕たちはリユースを本業にしているのだから、本来は僕たちの方が環境に対する配慮など深い考え方を持っているべきだ。しかし、負けていると感じていた。僕はいつも大きな悔しさを持って、パタゴニアを見つめてきたのだ。今回の旅では、この悔しさをバネに、何らかの答えを見つけたいとも思っていた。

本をリユースさせる仕組みにおいても、バリューブックスでは「チャリボン」や「ブックギフトプロジェクト」といった、たんなる買い取り・販売以外のサービスを積極的に展開してきた。また2017年3月にアルテスパブリッシング、英治出版、トランスビュー、夏葉社の4社の本を対象に、売上の33%を版元に還元する提携の仕組みも開始している。いったいどんな考えでこの企業を経営しているのか、ますます関心が募った。

昨年は物流倉庫を見学後、バリューブックスが上田市内で経営しているBOOKS & CAFE 「NABO」に移動し、起業までに至る経緯や、それぞれのサービス展開について中村さんに伺った。文芸書や美術書を中心としたNABOの品揃えはしっかりしていたし、カフェスペースの雰囲気もとてもよかった。バリューブックスが行う個別の取り組みはコンセプトが明確であり、全体として社会起業家的なマインドがあることもわかる。

だが、このときの取材だけではバリューブックスという企業の経営観が、私には十分に理解できなかった。取材後も、どのような記事を書いたものかと思案したまま半年が過ぎてしまった。

上田市内にあるNABOの外観。古い紙店の店舗をリノベーションしている。

右手をまわった奥にあるNABOの入り口。入ってすぐにカフェのカウンターがあり、通りに面した部分が書店コーナーになっている。

本を動かすコストは誰が負担するべきか

そうした中で今月、バリューブックスが新しい試みを発表した。それはこれまでの新古書のネット通販ビジネスが本質的に抱える問題をあからさまにする内容を含むものだった。

7月6日から始まった新しい買い取り方針。査定額を事前にチェックできる仕組みもできた。

「バリューブックス」のサービスサイトの冒頭に掲げられた新しい方針では、送料の負担を送り主、つまりユーザーに求めている。これまでは送料無料で買い取っていたが、今後は一箱あたり500円を負担してほしいというのだ。

ショッキングなのは、その理由である。

私たちのもとには、毎日約2万冊の本が届きます。

実はそのうちの約半数、1万冊の本を、

「オンラインでの販売がむずかしい」という理由で古紙回収に回しています。

この現状に、ちゃんと向き合わないといけない。私たちは、そう思っています。

1日に1万冊、つまり単純計算で年に365万冊の本が廃棄されている。そこでバリューブックスは今回の規定変更で次のことを宣言した。

・買い取り時には1箱あたり500円の送料を負担してほしい(従来は無料)

・そのかわりに本の査定額を従来の1.5倍に引き上げる

・個別アイテムに対する買い取り価格の明細を示す(従来は合計金額のみ)

・買い取り価格のめどがわかる「おためし査定」サービスを公開する

つまり、買い取り時の物流コストを別立てにすることで買い取り価格を明朗化し、いっそうの高額買い取りを可能とする。さらに事前に買い取り価格のめどを示すことで、低価格ないしゼロ円での買い取りとなりかねない本の送品を抑制し、廃棄にまわす分を削減したい、ということである。

中村さんへの二度目のインタビューでは、このあたりの問題意識をさらに深く伺うことにした。

バリューブックス代表取締役社長の中村大樹さん。

「20世紀後半的な本のあり方」を超えて

――7月6日からバリューブックスのサービス体系が大きく変わり、買い取り時に一箱あたり500円の送料をユーザーに負担してもらうようになりました。物流危機が取りざたされるなかで、昨年にはアマゾンのマーケットプレイスでの販売時にかかる送料も、257円から350円に引き上げています。今回のサービス改定はこの流れを受けてのものですか?

中村 買い取り時に送料をいただくという今回の改定は、購入者への送料値上げとは別のこととして考えています。

これまで10年間買い取りのサービスをやってくるなかで、なるべく多くの本を生かせるよう考えてきました。アマゾンをはじめ、楽天などさまざまなプラットフォームで本を販売しているのも、少しでも多くの本をリユースするためです。ネット通販ではなかなか売れない本も、実店舗で販売したり、老人ホームや保育園などに送ることで有効に活用してきました。

しかしそれだけのことをやっても、いまだに半分くらいの本は廃棄せざるを得ないのが実情です。具体的には、一日に約2万冊ほど届く本の半分、1万冊が古紙リサイクルにまわります。

古紙のリサイクル自体は意味のあることですが、自宅で廃品回収に出しても最終的にはうちと同じルートに流れます。だとしたら、ここまで送料をかけて運んでも付加価値がでない。そこで利用者自身にあらかじめ本を選別してもらうことで、無駄な流通量を減らそうと考えました。物流コストが減った分を、買取金額アップなどの原資に充てることができるからです。

一日に1万冊ほど発生する廃棄本はさまざまに再活用されてきたが、それでも限界を迎えつつある。

――他方、「メルカリ」の急成長などで、インターネットを介したリユース・ビジネスも転機を迎えています。

中村 「メルカリ」やアマゾンのマーケットプレイスといったCtoC(個人間売買)はコスト構造がオープンで、売れれば比較的高値で売れるかわり、手間がかかります。もし読書家の人が手持ちの100冊ぐらいの本をCtoCで売ろうとしたら、一冊ずつ自分で値段を決めてネットに登録してずっと待ち、売れたら自分で梱包・発送しなくてはならない。そこまでの手間をかけたくない人は多いはずです。

他方、従来の「送料無料」型の買い取りサービスは簡単で便利だけれど、コスト構造がブラックボックスになっていて、買い取り不可の本が多いと査定金額の総額は高くなりません。今回のサービスは、この両者の中間くらいを狙ったものです。できるアクションは少しぐらいならするから、それを買い取り金額に反映してほしいという人へ向けたサービスなんです。

この方式がベストということではなく、選択肢としてはいろいろあったほうがいい。うちのもう一つの「Vaboo」というサイトのほうは送料無料のままです。

――事前におおよその査定金額がわかる仕組みがありますね。これはバリューブックス自身が使っている査定用プログラムの一部を公開しているのでしょうか。

中村 そうです。いまは「状態がいい」場合の金額だけを表示していますが、今後は変えていくかもしれません。事前査定しないと買い取らないというわけではないので、あくまでも参考程度にしてほしい。本をたくさん売りたい人はまず10冊ぐらい試してみて、高く売れそうだったら全部送るという判断をしてくれればいいな、と。

――ややストレートな言い方をするなら、今回の方針変更が意味するのは「ゴミを送るのはやめてくれ」ということですね。しかし買い取り価格が可視化されることで、逆に不満をもったり傷つくユーザーがいるかもしれません。

中村 そろそろ本当のことを話さないといけないと思うんです。この業界では「送料無料」「ダンボール無料送付」「高額買い取り」などと、ユーザーにとっていいことづくめのことばかり言ってきました。さらに査定額10%アップ、20%アップみたいなことも広告費をかけて年間とおしてやってきた。

そういうことをすると一時的には反応はいいけれど、現実の事業構造を考えたとき、このままでいいのかなと考えました。同業他社を挑発するという気はありませんが、ある程度、覚悟をしている部分もあります。

――そうやって新古書の流通がスリムになり、価格体系も改善されて良書がそこに流れると、新刊市場がますます打撃を受けるかもしれない、という危惧もあります。バリューブックスではすでにリユース率の高い4社の版元に対して、売上の33%を戻すという取り組みもなさっています。この対象版元を増やす予定はありますか。

中村 あれはかなり長期的なプランなんです。10年、20年というスパンで何かが変わっていけばいいと考えているので、いまのところ版元を増やす予定はありません。新刊を作っている方と古本とのルートはこれまで皆無で、一方通行のまま断絶されていました。まずそこに、細くてもいいから一本の線をつないでみた。そういう線がもっと必要になれば、自然に太くなっていくと思います。

――これから先、やってみたいことはなんですか。

バリューブックスのミッションは、シンプルに言えば、僕らが子供の頃に「本が読める自由」があったような環境が、日本でも世界でもこれからずっと続けばいい、ということ。いま僕らはそれに対して「古本」というアプローチをとっているけれど、自分たちに必要なアクションがあれば他のこともやっていきたい。新刊はアマゾンや書店さんがいるのでまったく参入の余地がないように思えていたけれど、そのあたりも徐々にかたちが崩れているので。

具体的には二つのことを考えています。まずプラットフォームに頼らなくて済むよう、自分たちで販売サイトをもちたい。もう一つは、メディアをもちたい。僕らのミッションと共通する目的に対し、僕らにはできないことをやっている人たちが世界中には沢山います。自社の取り組みだけでなく、そうした人たちの動きを伝えるメディアをもつことが大事かな、と思っているところなんです。

「20世紀後半的な本のあり方」がたどり着いた大量廃棄という現実を前に、その次の時代の本のあり方を、あるべき生態系ごと模索する姿勢から、バリューブックスのことを社会起業家的な「理念優先」の企業ととらえる人もいるかもしれない。私自身、二度目の取材をする前はそのように考えていた。

しかし、今回の話の途中で中村さんはこう言った。

中村 強いメッセージというのは、あまり好きじゃない。むしろこういう新しい機能が加わることで、ものの流れがどう変わっていくのかを見てみたい。

この言葉が印象的だった。

バリューブックスがしてきた様々な試みは、こういうことなのではないか。それまで直接つながることのなかった者同士(たとえば版元や大学と新古書)をつないでみたり、機能やパラメーター(今回の場合は送料や査定額)を少しずつ調整し直すことで、「本の生態系」のなかでどんな変化が生じるのかを、試行錯誤しつつ観察していく。その観察から得た発見を、また次の試行錯誤に生かしていく――。

バリューブックスは「20世紀後半的な本のあり方」から生まれた新古書ビジネスとしてスタートしたが、その先に向かおうとしている。「21世紀的な本のあり方」とはどのようなものか、いまはまだ誰にもわからない。しかし、それを発見するためには、どんなに不都合でも、まず「本当のこと」を話さなければならない。

これは新古書ビジネスだけではなく、出版社や新刊書店、取次も含めた本の世界全体に言えることではないかと思う。