引っ越したアパートの床が蔵書で埋まってしまった——というシーンから始まるエッセイ『本で床は抜けるのか』を本サイトに掲載したのが2012年。それ以来、蔵書をめぐるルポを書き続け、2015年には同名で書籍化、2018年には文庫化された。この連載や書籍の印象から、僕のことを“蔵書問題ライター”だと思っている方は多いかもしれない。

しかし、それは僕の一面でしかない。かつて「日本」だった国や地域、日本の国境の島々を回る、旅系・辺境系のライターとして僕のことを認識している読者もいるだろうし、僕自身、どちらかというと、そのように自負している。

今回の記事は、その双方の要素が入り交じっている。旅系・辺境系ライターとしての僕が最も憧れるジャーナリストの死とその蔵書の行方について記してみたい。

惠谷治さんはロシア革命を成し遂げたレーニンさながらの強面な風貌と、細かな分析による北朝鮮論評、アフリカやアフガニスタンなど危険地帯でもやすやすと足を踏み入れる行動力で知られていた。僕がこの仕事を始めてこの方、ずっと憧れの的であり、目標とする人物でもあった。

平壌に行くんだったら、コンドームを大量に持って行くといい。いろいろ便宜をはかってもらえるかもしれないし、裏話を聞けるかもしれんぞ。

2002年、北朝鮮の平壌を訪れる前に時間を作っていただいた際、惠谷さんにこんな助言をいただいた。実行に移したところ、現地のガイド兼監視員を見事懐柔することができた。3年後の2005年に出版した『僕の見た「大日本帝国」』は、おかげでより中身の濃いものとなった。

そのときの惠谷さんの助言はまだある。

竹島には行かんのか。韓国から船が出とるぞ。あと北方領土にも行ったらいい。

その提案を実行に移したのが、2008年に出版した『誰も国境を知らない』であった。旅系・辺境系ライターとしての僕の二つの代表作は、惠谷さんの助言・提言があったからこそ生まれたのだ。

大恩人の死

今年の5月下旬、突然、惠谷さんが膵臓癌で亡くなった。享年69歳。金正恩体制の行方や、核開発の内実、南北関係、難民といったテーマについて、他のジャーナリストがなしえない情勢分析をこれからもしていくものだと固く信じていた。だから訃報を聞き、大いに驚き、がっくりと虚脱した。

僕の人生の方向性を決定づけた助言を下さったお礼を是非せねばと思い、告別式に参列させていただいた。

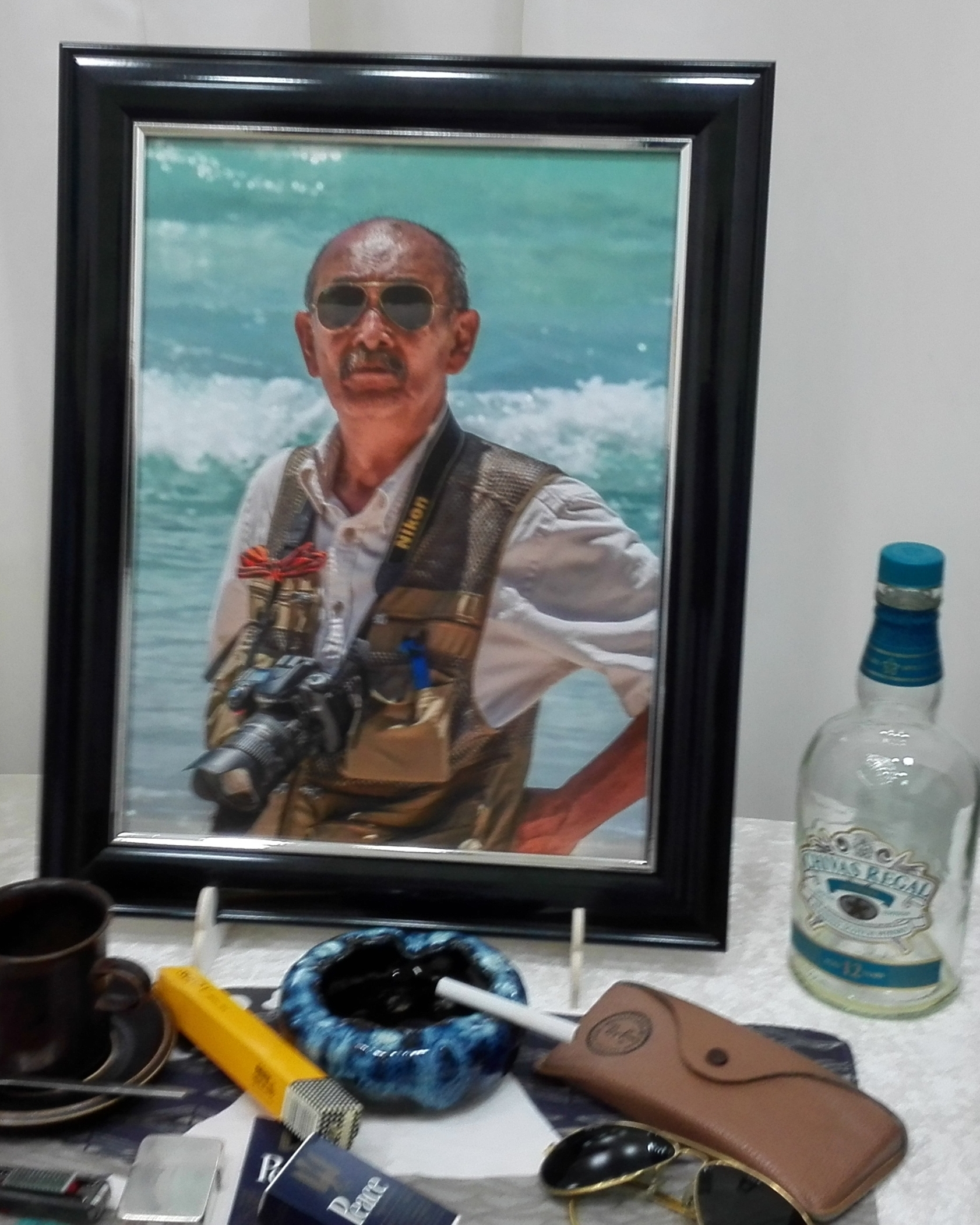

惠谷治さんのご遺影。告別式にて。

会場には親族のほか、出版関係者、テレビ関係者をはじめ、探検家やその関係者と実に幅広い数百人の方々が参列していた。遺影は、なんとサングラス姿という型破りなもの。隣の部屋には惠谷さんゆかりの品々が置かれていて、そのなかにはなぜか赤ペンとカッターがあった。

惠谷は日常生活にも好き嫌いが多く、流線形は好みではないので花はまっすぐに並べました。

喪主である連れ合いの眞保さんが話すと会場は沸いた。故人の人柄が偲ばれる、素晴らしい葬儀であった。

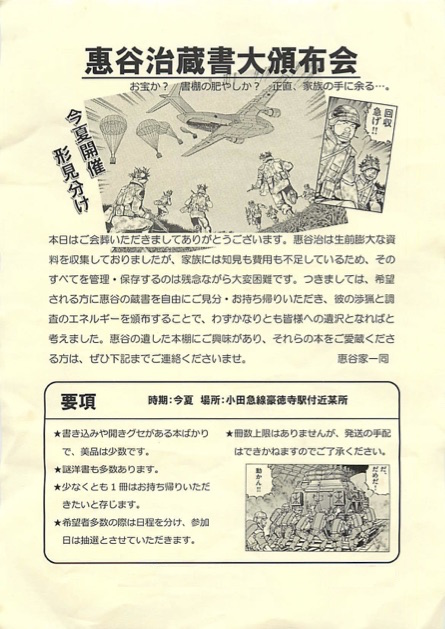

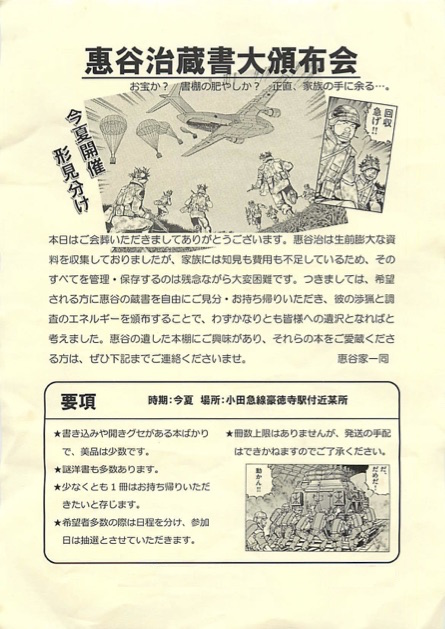

家に戻ってから、香典返しとともにいただいた一枚のチラシに目を通した。太いゴシック体でタイトルが記された「惠谷治蔵書大頒布会」の案内で、副題の部分には「お宝か? 書棚の肥やしか? 正直、家族の手に余る…」とあった。

形見分けを行う「蔵書大頒布会」の開催を知らせるチラシ。

要項には「時期:今夏/書き込みや開きグセがある本ばかりで、美品は少数/謎洋書も多数/希望者多数の際は日程を分け、参加日は抽選とさせていただきます/冊数上限はありませんが、発送の手配はできかねますのでご了承ください」などと記されていた。

大切な家族が失われたばかりのこの時期に、こうした文章を形にして、配れてしまう遺族の方々の手際の良さに驚いた。それと同時に、形見分けをしたいというご希望にぜひ添いたいと思った。彼の影響を大いに受け、活動してきた身として、彼の蔵書を少しでも継承していかねばとの自負心と義務感を抱いたのである。

また、蔵書問題について取材してきたライターとしての好奇心にも火が付いた。頒布会開催より前に、惠谷さんの蔵書の全体像をひとめ見てみたい。頒布され、コレクションが解体されてしまうと、日本国政府でさえ一目置いているといわれた惠谷さんの情報力・分析力のメカニズムを知ることができなくなる。

もちろん頒布会にも参加し、惠谷さんの持つ蔵書や資料がどのように形見分けされていくのか、その様子も目の当たりにしたい。

そのような思いを抱き、チラシに記されている連絡先に「取材のお願い」と記して送信した。するとしばらくして次のような返事が来た。

今回の西牟田様のお申し出はもっとドキュメンタリー的な取材と理解しております。ただその意図するところはわかりますが生前そのままをというご希望には残念ながら添うことができません。と言いますのも、書斎を片付けないことには遺骨を納めることもままならなかったからです。

僕はそれを読み、残念だと思うよりも、逆になるほどと膝を打った。そうして蔵書を移動させなければならないぐらい居住スペースを蔵書が侵食していたことが想像できたからだ。これだけの評論活動を行うには居住スペースを度外視したほどの膨大な蔵書があるのだと。

蔵書との対面

その後、話がまとまり、取材させていただけることとなった。

指定された6月30日、本サイトの編集発行人、仲俣暁生さんと一緒に惠谷さんの書庫と書斎を訪ねた。小田急線の豪徳寺駅から、少し離れた高架下のトランクルームまで案内してくださったのは、葬儀で遺族を代表して挨拶をされていた眞保さんご本人であった。

辿り着いたのは、高架下に左右一つずつ設置されているガラス張りの自動ドア。向かって左がドア越しに管理人が見えるA、向かって右がBであった。眞保さんに解錠してもらい、Bのトランクルームへまずは入る。

書庫としてつかっていた高架下のトランクルーム。

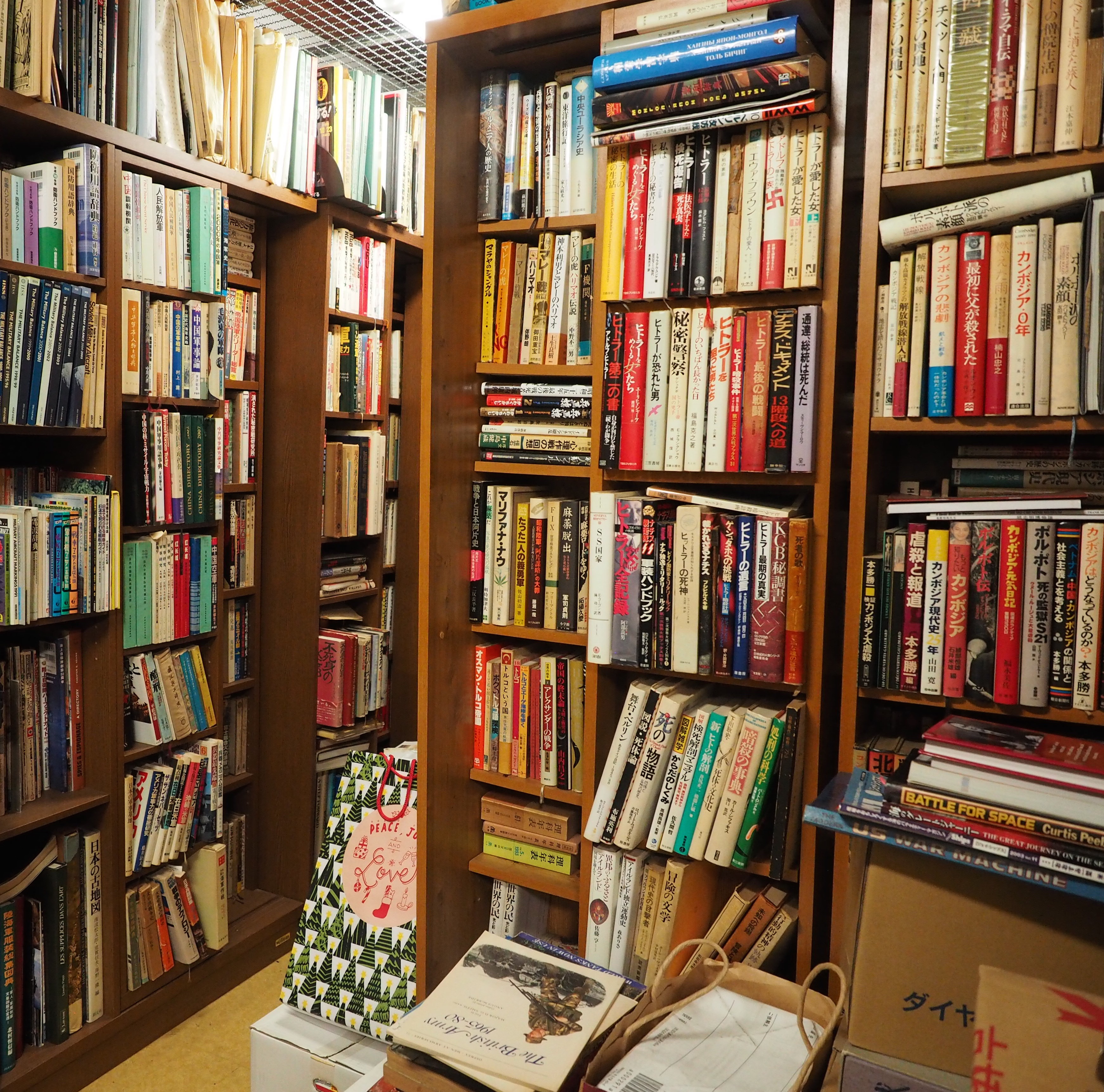

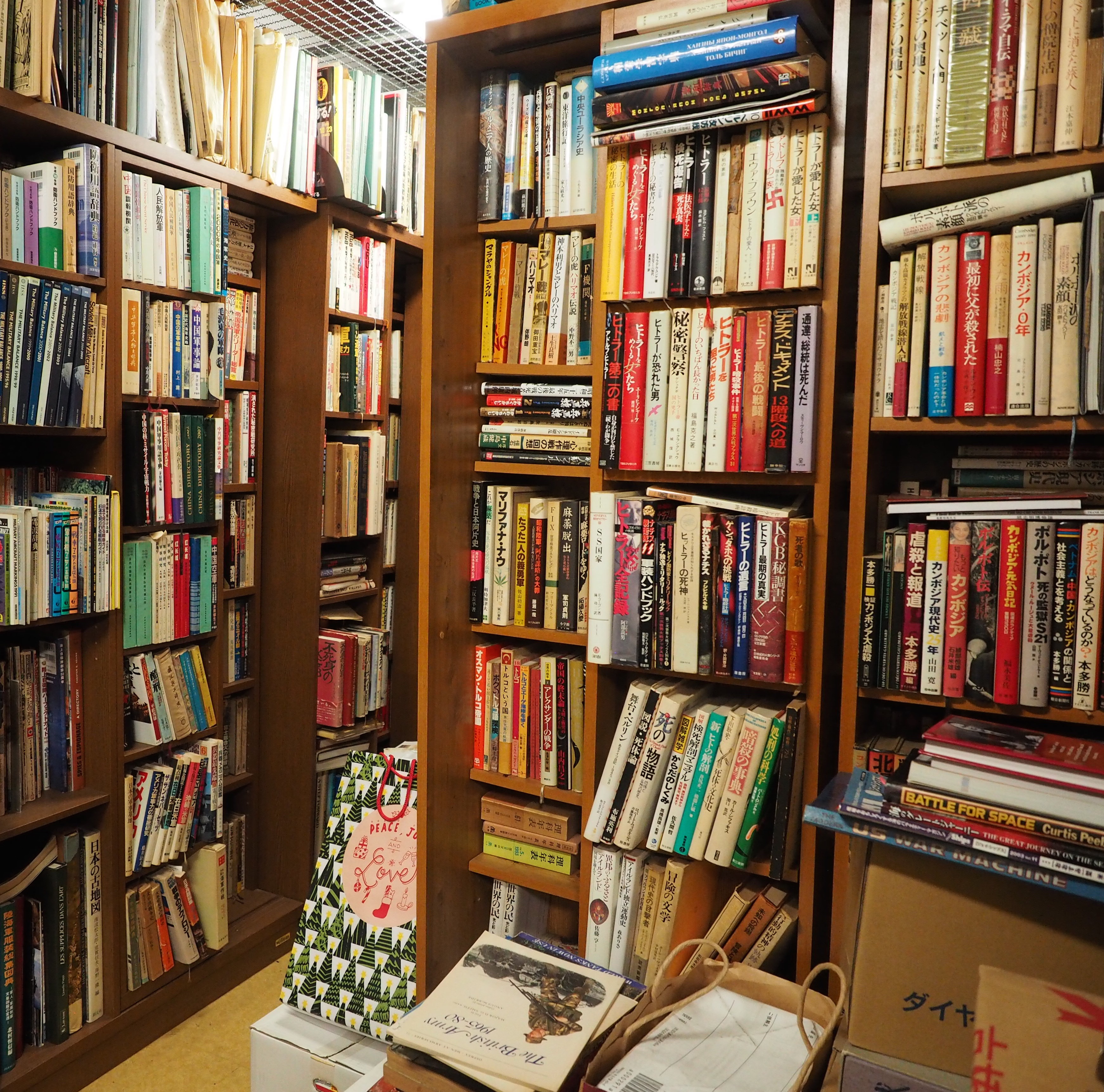

惠谷さんの蔵書は入って右側の入口から最も近い一部屋にあった。6.6平米(3.6畳)の部屋の中は入り口から人一人が通れるだけの幅を残して、両側にスライド式の二重本棚が7、8本置かれていた。それぞれの高さは180センチほど。加えて同じ高さのスチールのラックが置いてあった。

トランクルームBに遺された惠谷さんの蔵書。後日の大頒布会ではこれらの本を参加者が持ち帰った。

蔵書はアラブ、カンボジア、世界の武器、ナチスドイツ、中国(文化大革命、天安門事件、毛沢東、鄧小平)、ソ連とロシア(レーニンとスターリン、ゴルバチョフ、北方領土)、自衛隊、チェ・ゲバラ、そして北朝鮮とまさに資料としての書籍ばかり。文学作品はフランスの詩人アルチュール・ランボーのものぐらいで、一見すると小説はほとんどなかった。惠谷さんも取材に同行していた船戸与一(豊浦志朗)の作品はある程度の冊数があったと、後で遺族に教えられたが、このときは気がつかなかった。

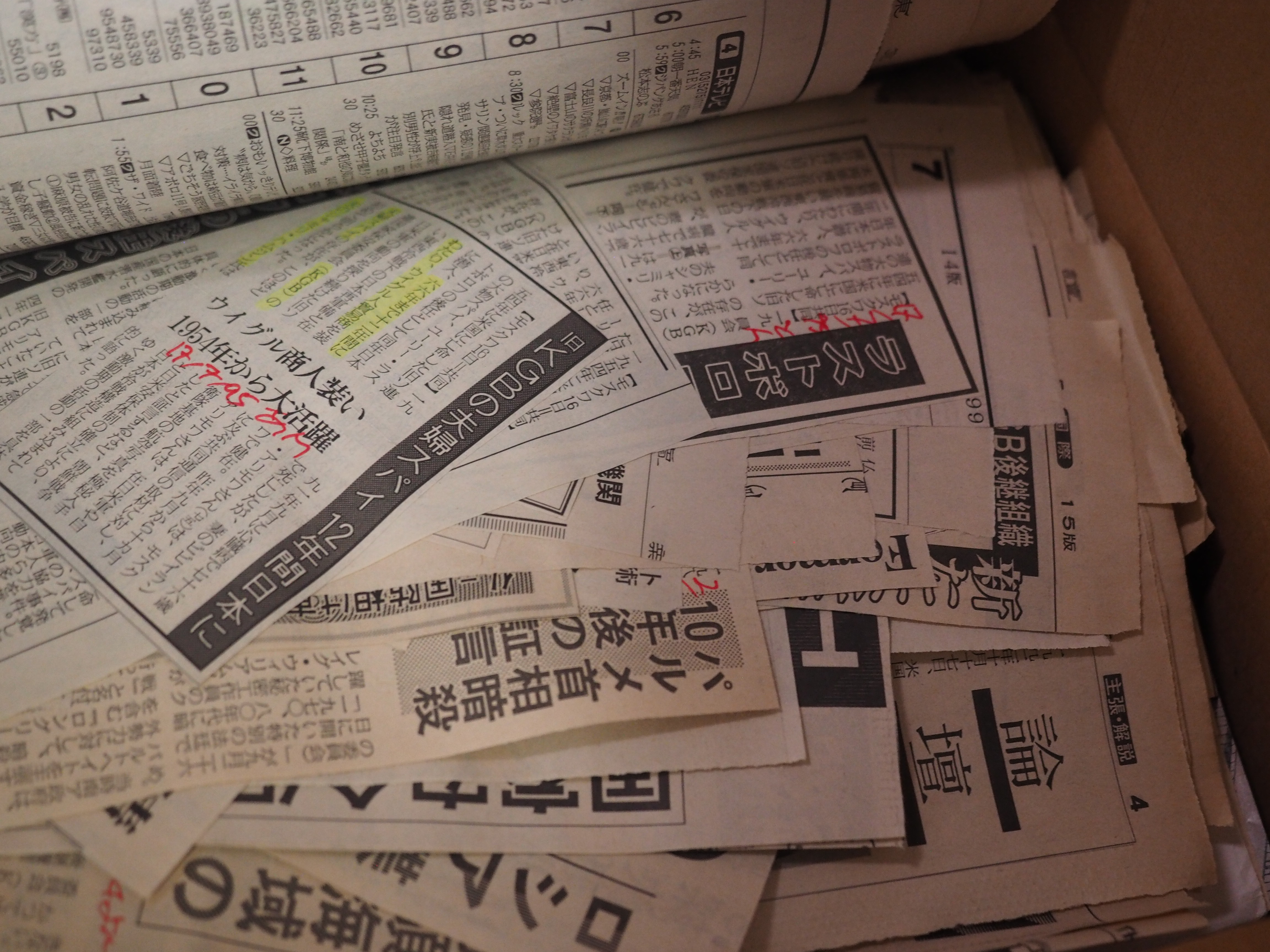

本棚一本で300〜400冊とすると2100〜2800冊。加えてテーマ別に段ボールに入れられた本が5〜10箱。一箱あたり30〜40冊として、それでも最大で400冊。とすると合計で2500〜3200冊ほどとなる。さらに本棚の上には彼がスクラップした新聞や雑誌の切り抜きがあった。

次にAのトランクルームへ行った。

まず案内されたのは、元々借りていたという手前の部屋。厚紙が素材の書類保存箱が壁を覆い隠すぐらいに積み重ねられていて、箱にはテーマ名が記されていた。本棚は持ち主の思考の軌跡が生々しくうかがえる。しかし、この部屋は整然としすぎていて、持ち主である惠谷さんの呻吟や苦闘ぶりが伝わってこない。なんだろう。この部屋は。

トランクルームAには整然と資料が積まれていた。

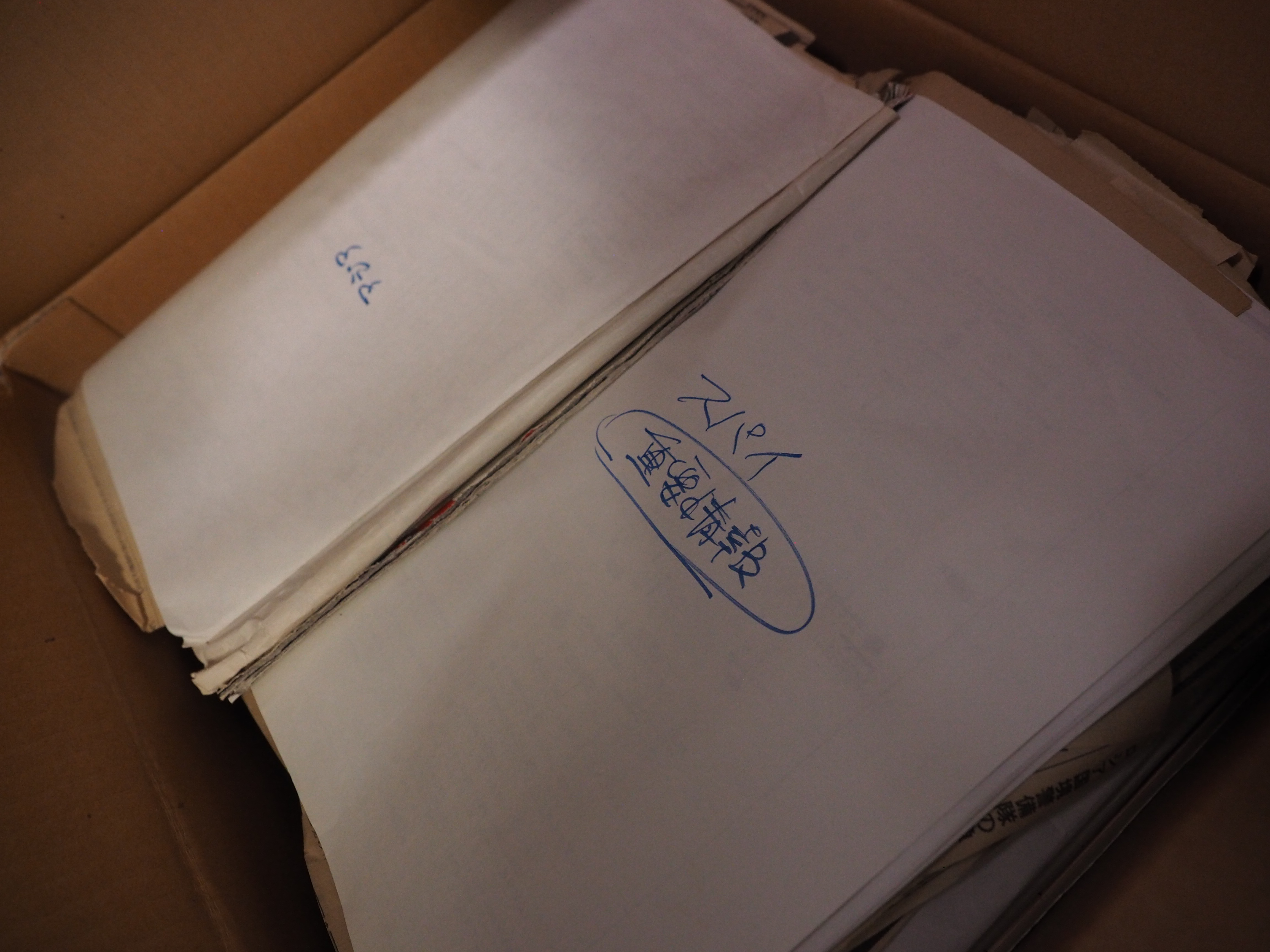

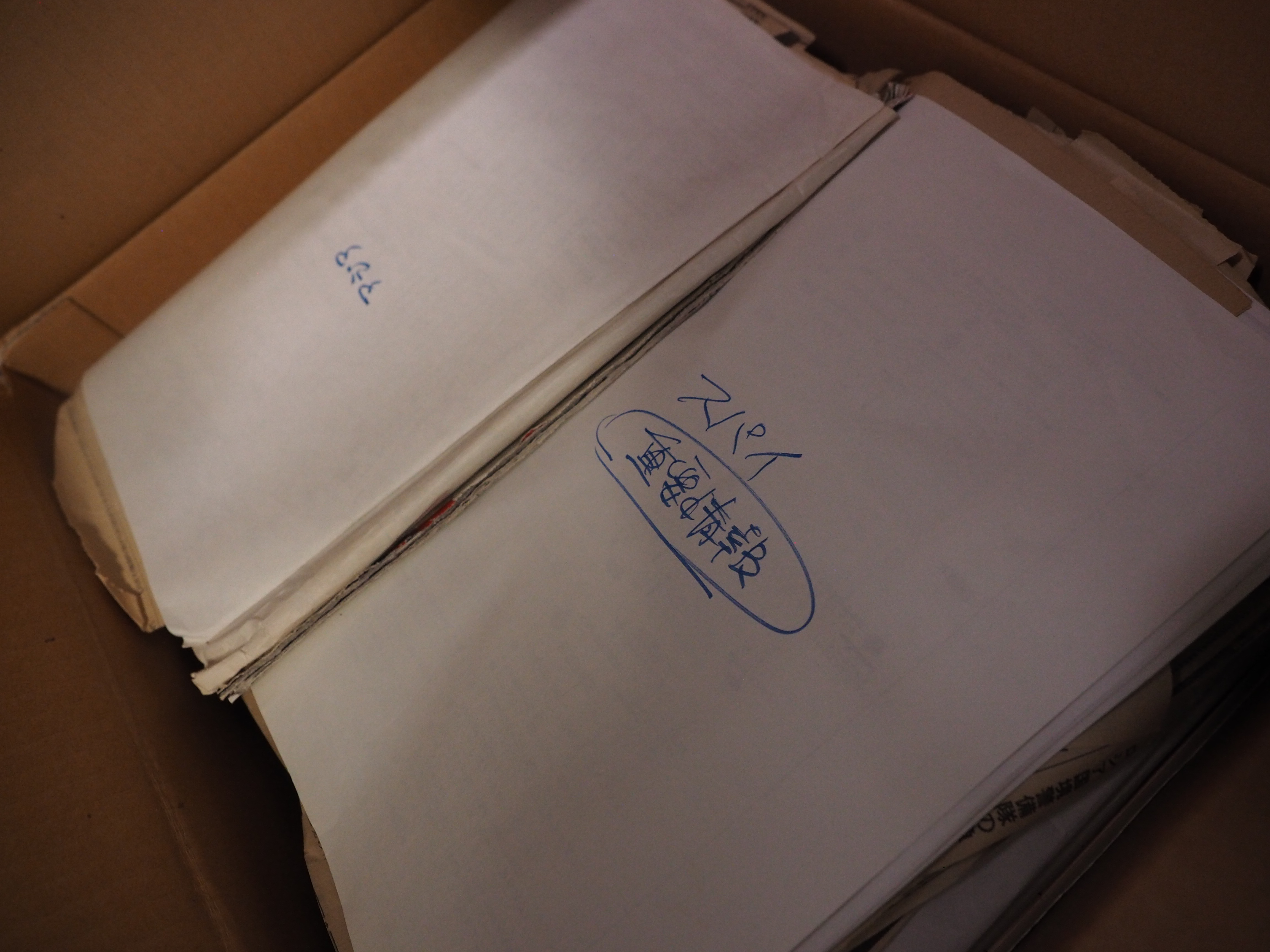

箱の中にはテーマごとに新聞の切り抜きが整理されていた。

「これは全部新聞の切り抜きです」と眞保さん。そういえば箱には「オウム」「生物化学兵器」「日本竹島」「亡命者証言」「セクハラ取材」「北朝鮮1999」などとテーマ名が記してある。

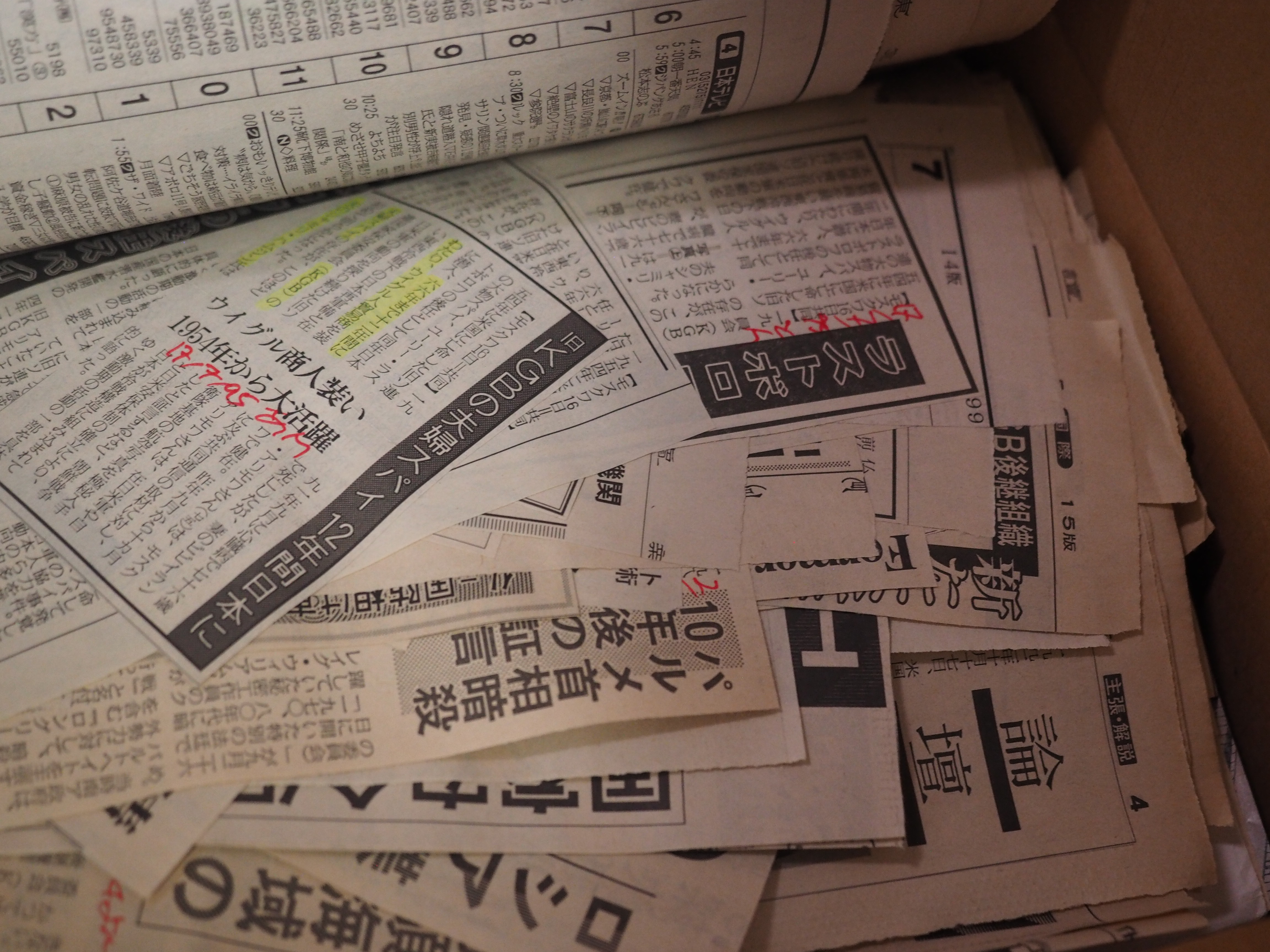

惠谷は毎日、新聞の切り抜きをしていました。朝日、毎日、読売、日経、産経、世界日報、東京、赤旗。あと一時的にジャパンタイムスと最大で9紙プラス夕刊5紙でした。それらにすべて目を通し、切り抜いて、スクラップにしていました。赤いサインペンで新聞の名前と日付を書き込んで、カッターで切り抜いていくんです。それを必ず、夜の食事の前にやっていました。切り抜いたものは分類して箱に収めていきます。

切り抜いたものを読み比べることで、各社の傾向の違いとか、これはおかしいとか、あてずっぽうで書いているとかといった特徴を詰めていく。よく皆さん、何か特別な情報源を持っているのだろう、って言われるんですけどね。基本は新聞情報の精査、それは一貫していました。それをもとに記事を書いたり、本を書いたりしていったんです。(眞保さん)

僕は複雑な感情に襲われた。惠谷さんの著作の秘密の心臓部を目の当たりにしたという興奮と、これだけだとその核心が皆目わからない、という戸惑いだった。

書籍であれば背表紙があり、どんなものか方向性が塊として見える。だが文書保存箱には手書きによる、そっけない項目名が記されているだけ。ブラックボックスが無数に並んでいる――そんな印象を受けたのだ。

本人が亡くなった後に整理スペース確保のために借りたという奥の部屋には、大きさが不揃いの段ボールの箱が積み重ねられていた。その中には各地で収集した地図、アフガンやサウジなどで買った民族衣装が入った衣装ケース、確定申告で使ったと思しき領収書の束の箱、かわぐちかいじ作の漫画への監修・情報提供関連の資料の箱もあった。

お宅訪問

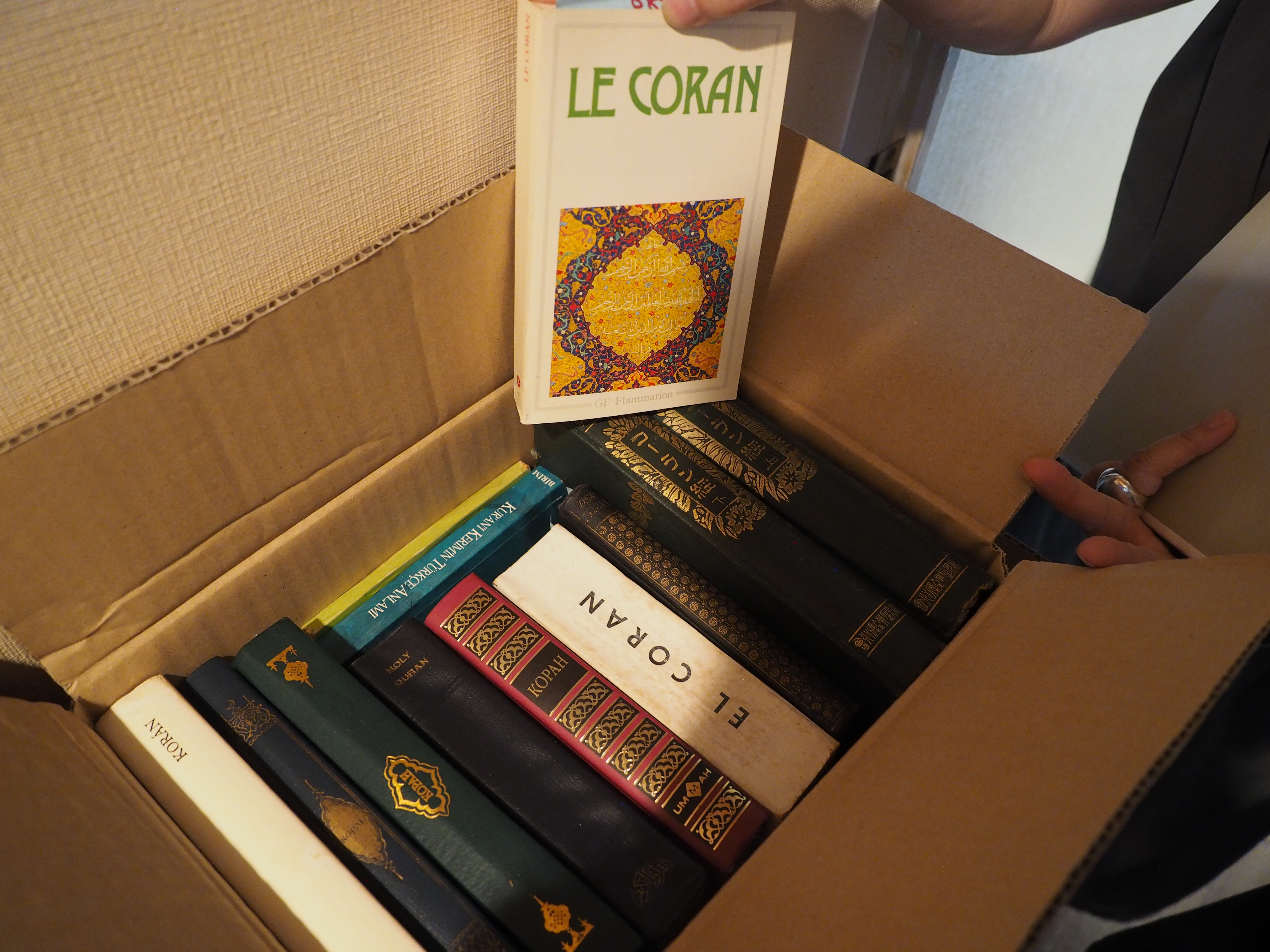

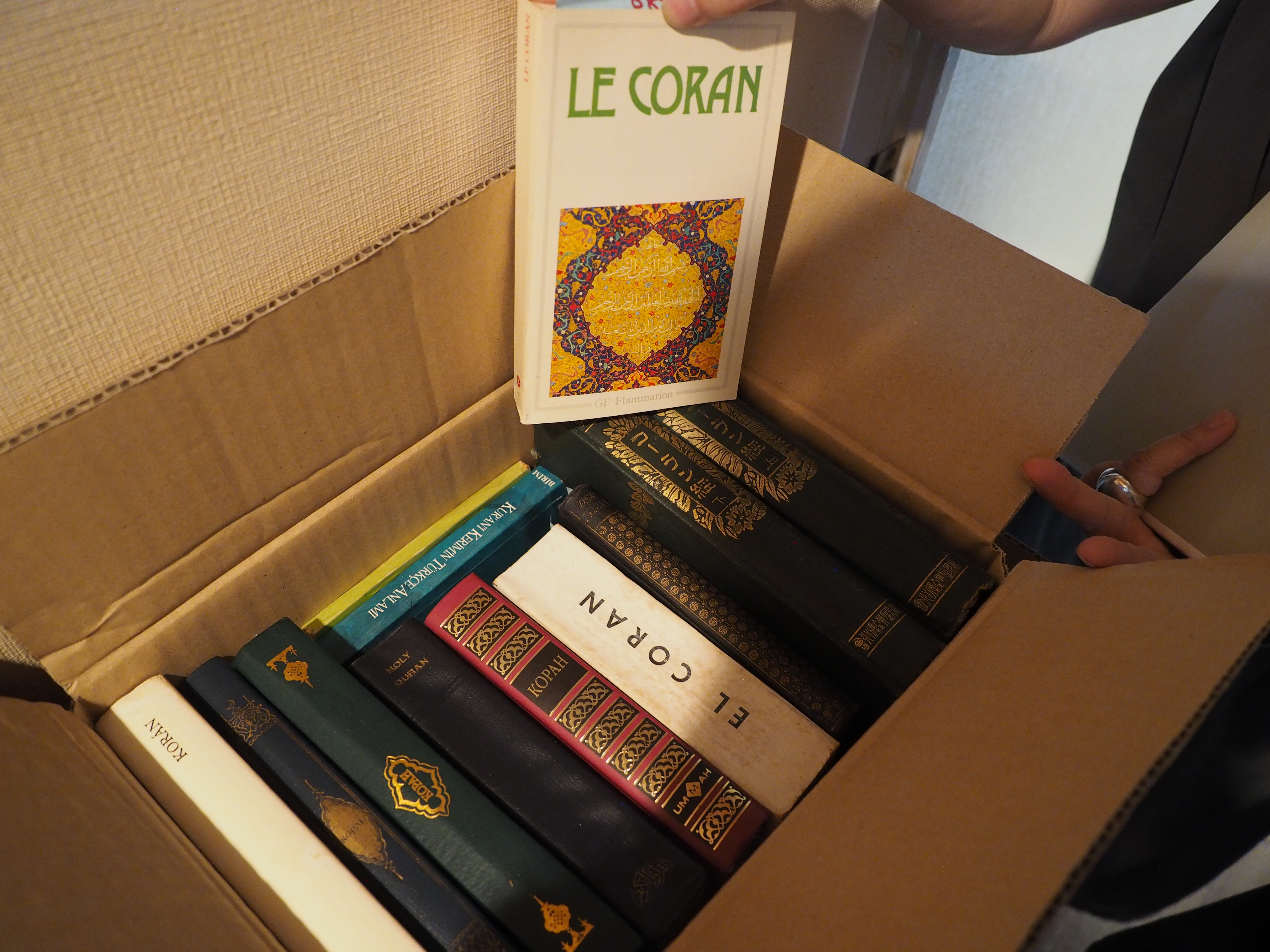

トランクルームから10分余り歩いたところにあるご自宅のマンションへ向かった。玄関先には廊下の半分を埋め尽くす本棚と、140サイズぐらいありそうな大きな段ボール箱に入れられた各国語で書かれたコーラン90冊。遺影とお骨を置くためにトランクルームへ一部、蔵書を移動させたという書斎の部屋には、2、3本の書棚があった。しかし、意外にも自宅に残された蔵書はそれほど多くはなかった。

ご自宅には各国語で出版されたコーランが遺されていた。

書斎には惠谷さんの気配が濃厚に残っていた。ヘビースモーカーだった惠谷さんらしく、部屋はまだヤニ臭い。葬儀場にも置かれていた新聞切り抜き用のカッターと赤ペン、作業用に使っていたアップル社製のパソコンがこたつテーブルに置かれていた。そして奥には二段ベッドがあった。

惠谷は規則正しい人で、夜の7時から新聞の切り抜きをやった後に家族とともに夕食を食べます。そして家族が寝た後、午前0時から朝の6時まで執筆をして正午に起きるという生活を続けていました。編集者やほかの仕事仲間と飲みに行くときもあってそのときはかなり飲んでいたようですが、家では一滴も飲みませんでした。(眞保さん)

話には二人の娘さんも加わった。父親の資料整理ぶりや増え続ける蔵書に生まれたときからずっと協力してきた。彼女たちにとってそれが日常であった。

母が新聞を読むときには北朝鮮の検閲済みの文書じゃないですが、虫食いだらけ。特に北朝鮮関係で大きな動きがあると、もう読めたものじゃありませんでした。父が取材でいない場合もすべて取り置いて、順に並べていました。父は帰国後にすべての新聞に欠かさず目を通していました。(長女)

本人にとって日々の切り抜きは大事な作業でしたが、時間的にも体力的にも負担なわけで。取材から帰ってくるといつも半泣きでした。「やってもやっても終わらんのじゃ」って。(次女)

最大9紙もとっていたため、古新聞のゴミの量はすさまじく、その量は“1週間でよそのうちの1か月分”にのぼったという。

一方、蔵書については、かつては相当、多かったようだ。それこそ蔵書の森の中に体を縮めるようにして暮らしていたのだという。

10年前に豪徳寺のこの家に移ってくる前に住んでいた古いアパートは本と紙資料で家が埋まっていました。彼の書斎のほか、ダイニングには今トランクルームに置いてある7、8本の本棚がすべて置かれていました。「私が友達を家に呼んだ後、古本屋の通路みたいだね」って言われました。それは、部屋の大半が本や紙で占められていて、その隙間で生活しているという意味だったんです。でも当時はそれが当たり前だと思ってました。(眞保さん)

本は増えるものだと思っていました。捨てないんだから減るわけがない。私たちが子供の頃は、本は捨てるもんじゃないっていうのが大前提にあったから、よそのうちに行ったとき本は割と捨てるものだと聞いてびっくりしました。(長女)

家中に新聞や本が積み上げられていて、寄りかかって漫画を読んでいると、どっと雪崩れてきて痛い思いをすることもありました。それで、雪崩れてきた本を見たら金日成とか金正日って書いてあるんですよ。そのことを父に言ったら、冗談めかして「北(朝鮮の本が山積みな状態)のおかげでうちは食えてるんだよ」って言うんです。(次女)

豪徳寺に引っ越すことになったのは大家に「取り壊すから出て行って下さい」と、言われたからだ。

外的な要因がなければ抜け出せなかった。惠谷にしろ私たちにしろ、居住スペースをどんどんと侵食していく本や紙をどうにかしようと思っても、どうすることもできなかったから。(眞保さん)

そうして、惠谷家は豪徳寺のマンションに引っ越すことになった。そのタイミングで眞保さんは惠谷さんに提案する。

トランクルームを借りているんだから、共用の部屋に本は置いてくれるなと言い、その通りにしてもらいました。だから、新聞の切り抜きの入った箱や束ぐらいですよ、共用スペースにおいてあるのは。惠谷が亡くなってから家の中はきれいになっています。生前はもっと家のあちこちに資料が置いてありました。

廊下の本棚がすべて惠谷さんの蔵書だとして、書斎の2、3本の本棚とあわせても、1200〜1500冊ほど。先ほど見たトランクルームBの3000冊前後と合算しても、おそらく5000冊に満たない。蔵書が明らかに少なかった理由は、家族と同居するために、新聞や雑誌はもちろんのこと、書籍に関しても整理したり、買うことをセーブしていたということ、そして引っ越しを機に整理縮小を実行したということのようだ。

惠谷さんのライフワークだった新聞の切り抜き。

図書館でもブックオフでもなく

しかし残りの蔵書や紙資料について、生前どうしたいという指示は遺していなかったし、それに関して家族で話し合うこともなかったという。

資料をどうするかは考えたこともありませんでした。それを聞いても困らせるだけだったでしょうし。本人はずっとやる気でいたようで、体が動かなくなるまで新聞の切り抜きはやってましたからね。(眞保さん)

北朝鮮から流れ着いた木造船について、どこから来たのかを、舳先の番号から読み解く惠谷さんの姿を僕は昨年末、テレビで見ている。ゲリラに同行したり、火山の火口を探検したりして命の危険をかいくぐってきた惠谷さんだけに、病気もまた、乗り越えるつもりだったのだろう。

亡くなってからお通夜までの1週間。眞保さんは二人の娘と、遺された蔵書をどうするか話し合った。

自宅やトランクルームに残し続けるという案は最初から考えていなかった。現在、眞保さんは長女と二人暮らし。女性2人が住むのに今のマンションでは広すぎる。しかも使うあてのない蔵書のためにトランクルームを毎月49000円もかけて借り続けることも難しいからだ。

蔵書のすべてを、図書館などに引き取ってもらえる時代ではもはやない。とはいえブックオフにまとめて引き取ってもらうのも寂しい――。ではどうするか。ということで、眞保さんが思いついたのが頒布会の実施だった。その案に二人の娘も賛同、チラシを作成し、お通夜や告別式に配布することとしたという。

この話を伺って、僕は首をかしげた。惠谷さんの蔵書・資料には、日本国政府も注目していたほどなのだ。特に北朝鮮関係のものについては、いくらでも引き取り手はあるだろうと思っていた。

だがそう簡単でもないらしい。というのも、特殊機関から届いた特殊な刊行物やレターといったものに頼った分析活動を彼はしていなかったのだ。なので、もし防衛省などに資料を丸ごと引き取ってもらったとしても、何も重要な資料がないということで廃棄される可能性が高い。であれば生前、彼と親交があり、彼の蔵書を欲しがっている友人たちに形見分けした方が良いと思ったそうなのだ。

すごく体系的にきちんと集めたものじゃなくて、彼のゲリラ的な方法で本も集めていた。蔵書って私、ネックレスみたいな気がするんです。生きてる人がネックレスの紐でその人が亡くなってその紐が取れたら真珠がバラバラと転がって散っていく。それでそのバラバラになったものは追えません。だからそれがどう使われようが、あとで棄てようがもらってくれればいい。お渡しするときは、「O. EYA」というサイン入りのスタンプを押してお渡しします。書き込みとか、たくさんある本だけど、それでもよければどうぞって。

惠谷本人には「責任をもって、あなたの残したものを処分していきます。誠意ある形で分散させて、なるべく生かしていく。その方法を遺された家族が考えますからね」って骨壺ポンポンと叩いて約束しました。(眞保さん)

インタビューを終えた後、一度トランクルームにとって返すと、拉致問題で有名なジャーナリストの西岡力さんが北朝鮮関係の段ボールをさっそく運び出していた。また探検家・医師である関野吉晴さんなどといった知人・友人がさっそく惠谷さんの蔵書を見に来ていた。

僕が関野さんに「いろいろと面白い書籍がありすぎて、どれをもらっていいのかわからないですよね」というと、「そうなんだよ」と同意してくれた。長い時間をかけて集めてきた故人の蔵書は、その人の思想そのもの。まして僕がずっと尊敬してきた惠谷さんの蔵書なのだ。畏れ多くて、手をつけることが憚られた。

大頒布会が開かれる

僕はその後、二度にわたって頒布会に参加した。一度は7月22日に仲俣さんと戦場や医療をテーマにしたジャーナリストで友人の村上和巳を伴って出かけた。書庫が狭いため、頒布会は1時間ごとの入れ替え制。なので他の人が何を選んでいるかはわかりにくかった。この日は大変暑い日で、クーラーの効いていない書庫の中は10分ほどいると朦朧してしまうほどであった。

僕が手にしたのは、このとき渡航が迫っていた中国取材に使えそうな中国関係の書籍を中心に20数冊。詳しく書くと、鄧小平の伝記、文革関連の本、武器の図鑑、日本イスラーム史などだ。

僕たちの前後には、彼が生前最も高頻度で寄稿していた「SAPIO」で地図や統計のイラストやデザインを担当した女性たちが数人やってきていて、書籍に加えてアクセサリーや民族衣装といった雑貨を持ち帰っていった。

法政大学探検部OBでモーリーという探検酒場を営む店主は「民族の世界史」シリーズ約20冊やチベット関連の著書など冒険に関係する書籍40冊を持ち帰っていて、後日、お店のウェブサイトでそのリストを発表していた。

台風直下の7月28日に再訪したときは、惠谷家と縁が深い、ノンフィクションライターの山川徹を伴って参加した。

僕たちの1時間前の回にやってきていたのはジャーナリストの高世仁さんとその奥さん。惠谷さんは、高世さんが制作した北朝鮮に関する特集番組の常連として長年、出演していた。二人はまさに盟友だった。

北朝鮮がモデルにしたスターリン体制の関連本を何冊かいただきました。

この日は前回のような暑さはなく、じっくりと選ぶことができた。ソ連の閣僚やオウム、北朝鮮の核施設関連のスクラップを中心に選んだ。スクラップが多かったのは、惠谷さんの思想を知る手がかりとしたかったからだ。あとアフガニスタンのフエルト帽子もいただいた。

一方、山川さんはロシア史関係と中国史関係、旧日本軍の武器や装備などの資料を何冊かずつ選んでいた。

台風にびびってしまい行くのを躊躇しましたが、行ってよかったです。将来使いそうな資料をたくさんいただけました。

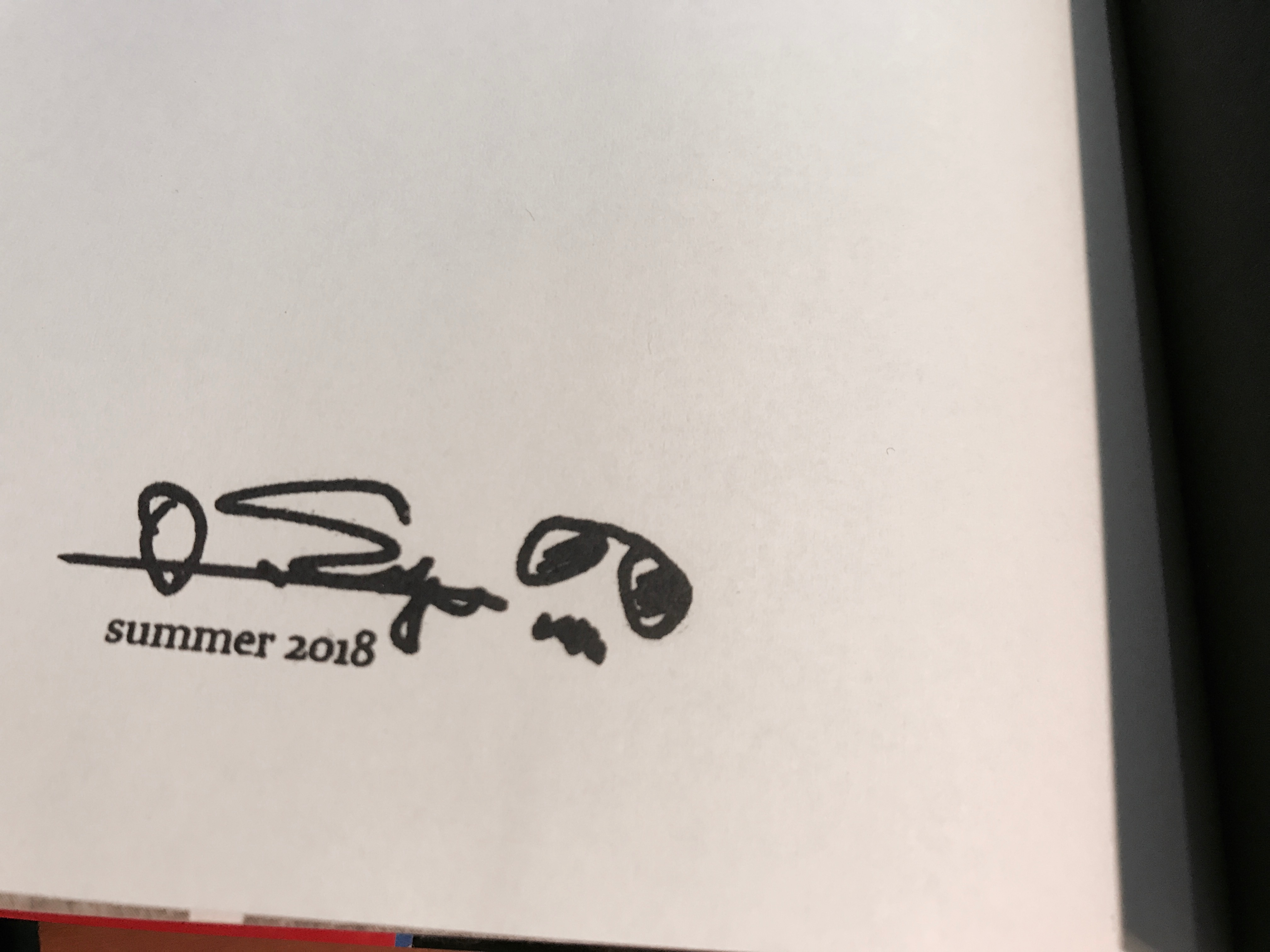

このように惠谷さんとゆかりのある人たちが、思い思いに、蔵書を選び、「O. EYA」と記したイラスト入りの特製スタンプをひとつひとつに押してもらい、リュックに詰めたり、取り置きをしたりして、形見分けをしてもらっていた。

形見分けされた本すべてにこの蔵書印が押された。

頒布会の本当の目的

頒布会は7月の土日に3回、8月初旬の日曜に1回。1時間ごとの入れ替え制で、毎回4、5回開かれたようだ。参加人数は延べで30〜40人。「ここは9月末までしか借りられないので、残った分は古本屋にまとめて引き取ってもらいます」と眞保さんは言う。

一人10冊として300から400冊。僕はこれまで、40リットルのバックバックを2回満杯にして持ち帰った。でもその時点では、まったくといっていいほど蔵書は減ったようには見えなかった。

本当であれば後進の僕たちが責任をもって、すべてを引き取りたいのだが、やはり居住問題が大きい。著名人の蔵書であってもどの図書館も引き取らない。惠谷さんたち団塊の世代やそれより前の本読みたちが高齢化しリタイアしたり、物故したりすることで、宙に浮く蔵書が急増している。欲しいと思った人がこれをまた一から集めるとなれば労力が大変にかかる。そう考えると少しでも多くの書籍や紙資料をレスキューしたいと思うのだが、断腸の思いだった。

だが頒布会の目的はそれだけではないように思えた。

このランボー詩集、もともと私のものなのよ。だけど惠谷と一緒になるとき、惠谷が「結婚するんじゃから本棚もまとめてしもうてええじゃろう」って。もちろん西牟田さん、持っていって構いませんから。(眞保さん)

甥っ子の結婚式のとき、父はこれが「わいの正装じゃ」といってサウジの王族みたいな白い布をまとっていました。あのときは一人だけ浮いてて、呆れましたよ。(長女)

この頒布会は、形見分けをするだけでなく、故人の思い出に花を咲かせ、共有する場でもあったのだ。

集まった方々との会話を通じて、いままで知らなかった惠谷さんの人柄がよくわかったし、ご家族にとっての惠谷さんの存在の大きさも偲ばれた。そうやって参加者が思い出を共有することがいちばんの供養になったのかもしれない。

僕ももうすぐ50歳。彼のようにしっかり整理をしていても、溜め込んでいる本や書類には引き取り手がない。自分も今後のことを考えねばならないと思うきっかけとなった。