新しい元号の典拠となった効果で、万葉集関連本が売れているという。さっそく地元の町の本屋に出かけてみたら、岩波文庫の『万葉集(一)』と岩波新書の斎藤茂吉『万葉秀歌』(上下巻)が見つかった。新元号の典拠である第5巻「梅花の宴」序が収録されているため売れているという角川ソフィア文庫のビギナーズ・クラシックス・シリーズ版もあったが、こちらは約140首ほどの抄録版とのことで見送った。その後、出先でいくつかの書店を歩きまわり、岩波文庫版を(一)から(五)までなんとか揃え、さらに参考図書として大岡信の『私の万葉集(一)』も手に入れて読み始めた。

万葉集を「読む」ことの難しさ

万葉集の成立時期については諸説あるが、もっとも遅い時期の歌でも第20巻末尾の大伴家持歌(4516)の天平宝字3年(西暦759年)。あくまで伝承ではあるが最古の歌は5世紀末に実在したとされる雄略天皇の代まで遡る。だが万葉集の原本は現在に伝わっていない。私たちが目にできるのは写本や校本、それらを再編集した刊本でしかない。現存するもっとも古い写本は桂本と呼ばれるものだが、それでも平安中期までしか遡ることはできない。

万葉集とはその名で呼ばれてきた詞華集のテキストの束のことであり、真の姿に少しでも近いところへ到達するため、異本をつきあわせて本文を確定する校訂(校合)の作業が欠かせない。さらに万葉集の場合、残されたテキストをどう「読む(訓む)」のかが不明なものも多い。『万葉集』を「読む」ことの難しさは、まさにそれを「訓む」ことの難しさにあるのだ。

全20巻にわたる万葉集に収録されている歌は、長歌・短歌・旋頭歌などあわせて全体で4516。万葉集にはこれら日本語でうたわれた歌が、「万葉仮名」と呼ばれる漢字による書字システムで表記されている(目録や序は漢文)。言葉(言語)と文字とは別個のシステムであり、日本語という言語はいまであれば漢字仮名交じり文でもローマ字でもひらがな・カタカナだけでも表記できるが、万葉集の時代にはこれらの書記法はまだ存在しないから、先進文明国である中国の書字システムから漢字を借りて表記した。「訓読み」とは「クニ読み」つまり古来から日本語にあった言い方を漢字とマッチングさせたものだが、一度漢字にしてしまったものを「クニ読み」に戻すのは、時をへるほど難しくなっていくのである。

人麻呂の歌は「かぎろひのたつ」ではない?

ところでここまでの文章で、万葉集にカギカッコをつけている場合とつけていない場合があることに気づかれたと思う。二重カギで囲った『万葉集』はあくまでも現代的な出版流通のもとでの商品名である。「万葉集という本」を読む、ということが意味するものは複雑だ。古来からの写本のなかにはすでに失われたものも多い。だからこそ、万葉集のことを調べると日本における書物の歴史に一つの筋道が見えてくる。

万葉集のテキストの「訓み」が確定されていく過程はそのまま国文学の歴史といっても過言ではなく、それは同時に日本における書物史を象徴するものでもある。万葉集の訓読でもっとも早い時期に行われたのは源順ら「梨壺の五人」が「古訓」と呼ばれる訓みを確定した天暦5年、951年のことだという。これ以後も時代ごとにさまざまな注釈書がその正しい「訓み」を提唱し、字義の解釈を重ねてきた。近世以後にかぎっても契沖、賀茂真淵、荷田春満、本居宣長とスターのオンパレードである。

では現在すでに万葉集の「訓み」はほぼ確定しているのかといえば、そうではない。岩波文庫の『万葉集(一)〜(五)』は1999年から2004年にかけて刊行された岩波書店の新日本古典文学大系『萬葉集』に基づくもので、現時点では最新の研究成果が反映されていると考えられるが、『万葉集(一)』の解説では、有名な柿本人麻呂の以下の歌について詳しく触れられている。

東野炎立所見而反見為者月西渡(巻1-48)

私は小学校か中学校で、この歌を「ひむがしの のにかぎろひの たつみえて かえりみすれば つきかたぶきぬ」と訓むと教えられた。これは賀茂真淵の改訓によるものだそうで、古訓では上の句が「あずまのの けぶりのたてる ところみて」とされていた。斎藤茂吉も『万葉秀歌』でこの古訓に触れつつ「かぎろひの」の訓を採り、「契沖、真淵の力で此処まで到達したのであり、後進の吾等はそれを忘却してはならぬのである」と述べている(岩波新書を買ってから気がついたが、茂吉のこの本はいまは青空文庫で読むことができる)。

「東野炎立所見」という文字列から、人麻呂が実際にどのような言葉でこの歌をうたったのかを推定するのは、どうやら専門家でも難しいようだ。万葉集の表記には「音仮名・訓仮名」と呼ばれるいわば当て字によるものと、元の意味を残し音を伝えない「正訓・義訓」とが混在しているが、この人麻呂の歌は後者によって表記されているからだ。

新日本古典文学大系の『萬葉集』と、それを踏まえたこの岩波文庫版では、この歌を「ひむがしの のらにけぶりの たつみえて」との訓みを採用している。その当否は素人にはにわかに判断できないが、多くの日本人が親しんできた人麻呂のこの歌でさえ、いまだに「訓み」が確定していないことに驚いた。その面白さと不思議さ、ここに至るまでの千年にわたる注釈・校訂の歴史には、正直、目が眩むような思いがする。

デジタル版万葉集で「奥書」を読む

幸いなことに、21世紀に生きる私たちは手軽にいくつものバージョンの万葉集を読み比べることができる。最新の研究成果をコンパクトに知りたければ、現行の岩波文庫の『万葉集(一)〜(五)』をはじめ、さまざまな監修者により多くの文庫本が出ている。また以前の岩波文庫版(佐佐木信綱編『新訂新訓万葉集』)は現在、やまとうたebooksというレーベルが出している電子書籍で簡便に入手できる。私はいまの岩波文庫版がなかなか揃わず、先にこちらのバージョンで「訓み」始めた。

岩波文庫旧版(『新訂新訓万葉集』)には、現行の岩波文庫版にはない「奥書」が末尾に載っているのだが、これがじつに趣深い。万葉集の本文とその「訓み」が確定されるに至った過程に起きた出来事や、その時代ごとの校訂者の名が織り込まれているからだ。

幾重にも入れ子状になっていてわかりにくいが(電子版ではなく印刷版の岩波文庫旧版を確認したところ、この奥書はあとで述べる「寛永本」の巻末にあったものだという)、「万葉第一奥書」のはじめには「本にいはく」のあとに「文永十年八月八日、鎌倉において書写しをはんぬ」とある。文永10年は西暦で1273年である。

奥書は続けて「この本は、正二位前大納言征夷大将軍藤原卿、はじめ寛元元年初秋のころより、李部大夫源親行に仰せ付け、万葉集一部を挍調して書本たらしめむがために、三箇の証本を以て、親行が本に比挍せしめをはんぬ」とあり、校訂作業がはじまったのは寛元元年(1243年)、すなわち「書写しをはんぬ」の30年前だとわかる。その際に照らし合わせた「三箇の証本」として「松殿入道殿下の御本」「光明峯寺入道前摂政左大臣家の御本」「鎌倉右大臣家の本」が挙げられる。

さらに「弘長元年の夏のころ、また松殿の御本、幷に両本尚書禅門真観の本、基長中納言の本なりを以て、再挍を遂げ、文理の訿謬を糺しをはんぬ。また同じき二年正月、六条家の本を以て比挍しをはんぬ」とある。弘長元年は1261年である。

この校訂者(仙覚)は「六条家の本」とも比校を行ったとし、その奥書もこのなかで引用している。そこには「承安元年六月十五日、平三品経盛の本を以て、手づから書写しをはんぬ」という「従三位行備中権守藤原重家」による文がある。承安元年は1171年、平家の最盛期である(経盛はその14年後、壇ノ浦に沈む)。先の「三箇の証本」の一つの持ち主だった「鎌倉右大臣」とは金槐和歌集を残した歌人でもある鎌倉幕府三代将軍・源実朝であり、建保7年(1219年)に暗殺される。仙覚が校訂したこのテキストには、期せずして源平両家の悲運の二人に伝わった本が流れ込んでいることがわかる。

この奥書はいったん「文永三年歳次丙寅八月廿三日 権律師仙覚これを記す」で終わる(文永3年は1266年)。ここまでは仙覚が書いたものだろう。だが、このあとには続けて「書写の本にいはく應長元年十月廿五日、相伝の説を以て、秘訓を残さず、源幸公に授け申しをはんぬ」と「桑門寂印」の名による署名がある(應長元年は1311年)。そしてさらに「文和二年癸巳中秋八月二十五日権少僧都成俊これを記す」で終わる、別の長い奥書が続く。文和2年は南北朝期の1353年で、僧都成俊はこの時代の代表的な万葉集研究者である。仙覚の校訂は新点と呼ばれ、それ以前の古点・時点とは区別される。新点による本を仙覚本と呼ぶが、そこからさらに寂印、成俊を経たこの系統の万葉集伝本を「寂印・成俊本」というらしい(この系統以外で伝わってきた、より古い訓を残すものを「非仙覚本」という)。

古活字本から岩波文庫を経て、デジタルアーカイブまで

ところで佐佐木信綱編の『新訂新訓万葉集』の末尾には、さきの奥書に続けて「寛永弍拾年癸未蠟月吉日 洛陽三条寺町誓願寺前安田十兵衛新刊」とあり、寛永20年つまり1643年に「刊本」として京都の安田十兵衛によって出版されたことがわかる。いわゆる「寛永本(寛永版本)」である。

ここまでくれば国立国会図書館のデータベースを使えばよい。「安田十兵衛 万葉集」で検索すると同年に刊行された「万葉和歌集」がヒットする。全ページがインターネット上で閲覧できるので確認すると、刊本としての奥書は『新訂新訓万葉集』と同一だがさらに書き込みがあり、元禄2年(1689年)4月に契沖の手による「校讎(校合)」を経ていることや、さらに幾人かの手を経たこと、そして最後に享保16年(1732年)の日付を記して終わっている。これでようやく18世紀までやってきた。

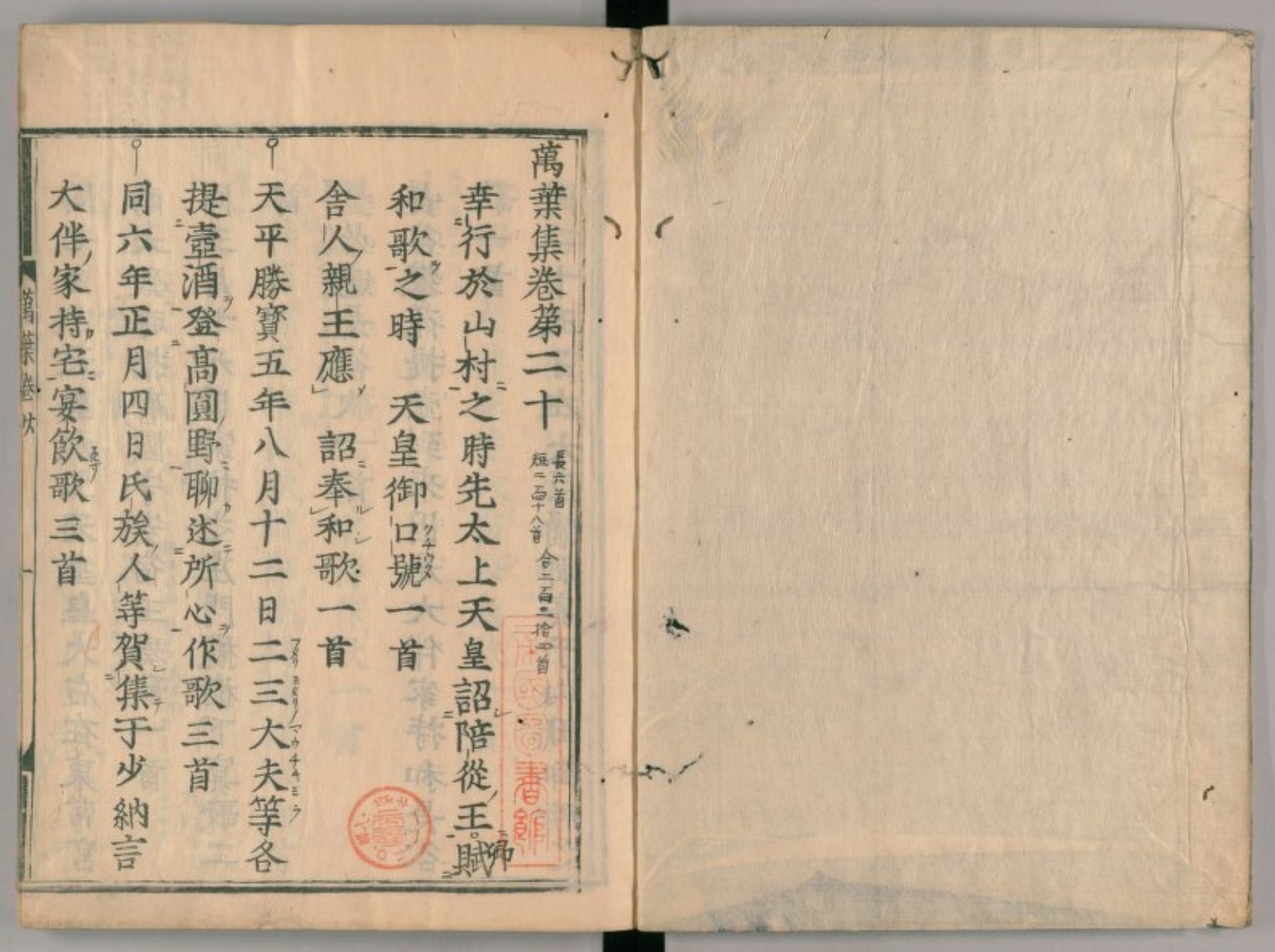

国立国会図書館デジタルコレクションで公開されている寛永年間に刊行された『万葉和歌集』。

この寛永本を土台に、明治45年(1911年)から佐佐木信綱・橋本進吉・武田祐吉らが校訂作業を開始したのが岩波書店の『校本萬葉集』だ(刊行は13年後の大正13年、1924年から)。そのエッセンスが佐佐木信綱編『新訓万葉集』(上下巻)であり、これは1927年に創刊された岩波文庫の劈頭を飾っている(たまたま手元にあったこの旧版は1998年5月で85刷を数えていた)。

斎藤茂吉の『万葉秀歌』が1937年に創刊された岩波新書の第一回配本であったことと考え合わせると、「文庫・新書」という日本の現代出版流通システムの胎動期において、万葉集がきわめて重要な役割を果たしたことがわかる。そしていまの岩波文庫版の基礎となった新日本古典文学大系版『萬葉集』は、1999年から刊行が始まり2004年に完結した、まさに21世紀版の万葉集ともいえるものだ。それが安価な文庫本で手に入ることの喜びはおおきい。

万葉集を入り口に日本の書物史を紐解き、さらに万葉集が影響を受けたさまざまな漢籍まで遡っていけば、「グーテンベルクの活版印刷術発明」から語り起こされるものとは別の、東洋における豊かな「本」の歴史が見えてくる気がする。これこそが本の力である。

執筆者紹介

- フリー編集者、文筆家。「シティロード」「ワイアード日本版(1994年創刊の第一期)」「季刊・本とコンピュータ」などの編集部を経て、2009年にボイジャーと「本と出版の未来」を取材し報告するウェブ雑誌「マガジン航」を創刊。2015年より編集発行人となる。著書『再起動せよと雑誌はいう』(京阪神エルマガジン社)、共編著『ブックビジネス2.0』(実業之日本社)、『編集進化論』(フィルムアート社)ほか。

最近投稿された記事

- 2023.10.22Editor's Note軽出版者宣言

- 2023.06.02往復書簡:創作と批評と編集のあいだで暗闇のなかの小さな希望

- 2023.04.06往復書簡:創作と批評と編集のあいだで魂のことをする

- 2022.09.24往復書簡:創作と批評と編集のあいだで様式によって動き出すものがある