「〇〇周年」という言葉は、普通は企業などがマーケティング用に連呼する常套句だが、今年2018年はパーソナル・コンピューターの歴史上、こうしたセールスとは無縁だが、忘れてはならない重要な「事件」が起きて50周年という意味深い年だった。

「すべてのデモの母」

1968年12月9日、サンフランシスコ市庁舎脇のブルックスホールでは秋季合同コンピューター会議の年次総会(FJCC)が開催されていた。この会合で基調講演を行ったスタンフォード研究所(SRI)の研究者ダグラス・エンゲルバートは、1200人もの観衆が集まる暗いホールに設置された当時は珍しかった大型プロジェクターの前で、NLS(オンラインシステム)という奇妙な仕掛けのデモを挙行した。

彼の発明したマウスというデバイスで動くカーソルが、文字をその場でコピペしたりリンクを張ったり、ウィンドウという画面を開くのを見て、タイプライターのようなキーボードから文字や数字を打ち込んで操作することしか知らなかった聴衆は仰天し、ある研究者はエンゲルバートが「両手で稲妻を操っているモーゼのように見えた」と書き残している。

このデモの映像はその後「すべてのデモの母」と呼ばれるようになり、YouTubeにも残されている。それを見るとわれわれが現在パソコンで普通に行っている操作そのものだが、当時は未来(=21世紀)のSFの世界そのものに見え、ちょうど同年公開されたスタンリー・キューブリック監督の「2001年宇宙の旅」の世界が現実にそこに出現したような感覚だったという。

画面には遠くシリコンバレーのメンロパークで同じシステムを使うチームのメンバーも映像で登場し、遠隔地に存在するコンピューター同士をネットワークでつないで、リアルタイムで情報を共有したり共同作業したりすることが可能になるというビジョンが語られた。

エンゲルバートの起こしたパーソナル革命

エンゲルバートは日本ではマウスの発明者としてしか知られていないが、彼こそが当時の大型電子計算機が支配していたコンピューターの世界のパラダイムを根本からひっくり返した、ダーウィンやフロイトにも匹敵する偶像破壊者だった。

当時のコンピューターはほとんどの人にとって、人間と関係なく一方的に計算を効率よく行う機械、もしくは社会を管理する権力の道具としか考えられておらず、それが人間と対話しながら他人とも結びついて表現力を高め、ひいては人間の知力そのものを拡張するという話は考えも及ばなかった。多くの専門家も当初は、仮にNLSのようなシステムが一般に普及しても、オフィスで秘書の文書作成の効率が上がる程度としか考えず、コンピューターと人間が一体となって新しい世界を切り開くなどと考えるのはSFオタクぐらいだった。

当時はコンピューター科学の講座を持つ大学はまだ少なかったが、1956年にはすでにダートマス大学で人工知能会議が開催されており、未来のコンピューターは人間の知性にせまる能力を持ち、チェスを指したり会話したりするばかりか、いずれは人間に成り代わって世界を支配するという、現在のシンギュラリティー議論のような話が語られていた。同じスタンフォード大学にはダートマス会議で人工知能(Artificial Intelligence)という言葉を提唱したジョン・マッカーシー教授がスタンフォード人工知能研究所(SAIL)を設立しており、コンピューターが人間のように高度な判断をし、ロボットが労働を代替するオートメーションが支配する世界を実現しようと研究していた。

ところがその同じスタンフォードにあったSRIで働くエンゲルバートのオーグメンテーション研究所は、人間を置き換えるのではなく、人間自体の能力をコンピューターによって拡大しようというまったく逆の発想で運営されていた。まさにこれは機械を知的にするAIとは逆の、人間の知性を拡張するIA(Intelligence AugmentationもしくはAmplification)の発想だった。

「MEMEX」の衝撃

エンゲルバートがそう考えるようになったのは、大戦終結当時に駐在していたフィリピンで、MIT(マサチューセッツ工科大)のヴァネヴァー・ブッシュが書いた「思うがままに(As We May Think)」という論文の紹介を雑誌で読み、その機能をそのまま実現できるマシンを実現しようと考えたからだ。

ブッシュは原爆開発のためのマンハッタン計画を主導した科学者で、開発過程で山のように集まる情報を人力では処理できなくなる事態を経験したことから、将来は多量な情報を整理し関連付けていつでもすぐに利用できなくては社会が麻痺してしまうと考え、人間の記憶の拡張系としてのMEMEX(Memory Extender)というシステムを、当時のテクノロジーだったマイクロフィルムなどをベースに構想した。

必要な情報をキーワードですぐに見つけ出し関連項目をすぐに探し出すというのは、現在のグーグルなどの検索サイトが実現している機能だが、当時の研究者の多くは、コンピューターは数値計算を行うものでしかないと考えていた。エンゲルバートはコンピューターこそが、人間の知的活動を整理して強化してくれる道具になると信じて、独自にNLSというシステムを開発していたのだ。

いずれは大型電子計算機がスーパーコンピューター化し、ジョージ・オーウェルが小説『1984年』で描いたビッグ・ブラザーのようにトップダウンで世界を支配するかもしれないと考えていた研究者も、小さなコンピューターが個人の力を引き出し、その小さな力同士をネットワークでつないで全体として大きな知の体系をボトムアップで組み上げていくという提案に、コペルニクス的発想の転換を見て仰天したに違いない。

「パーソナル・コンピューター」の誕生

この会議に参加していたユタ大学のアラン・ケイという大学院生には、そのデモからコンピューターの未来が明確に見えた。

彼を指導していたアイヴァン・サザランド教授は、MITで防空システムSAGEを元にコンピューターと画像を介して対話できるCGの元になるシステム(スケッチパッド)を作っており、この年にHMDを使って空中に三次元画像を表示して操作できる初のVRのシステムを稼働させていた。当時の米国の大学は、1957年に旧ソ連が初の人工衛星スプートニクをICBMで打ち上げたことにショックを受け、国防総省の研究機関ARPAが新しいテクノロジー研究を奨励して若い研究者を交流させており、1969年にはインターネットの元になったARPAネットの実験も開始されている。

ケイはARPAの資金を元にAIや発達心理学の専門家などとも共同研究することで、CGや平面型ディスプレーなどを駆使した、タブレットのような形で、誰もが気軽に本のように情報を読んだり、絵やメッセージをやり取りしたりできる、教育や創造的な活動のために使える「ダイナブック」という未来の本型のコンピューターを発想するようになった。そのスケッチが残っているが、いま見るとiPadの出現を予見していたように思える。

このデモはブラウン大学で同じような発想で研究していたテッド・ネルソンという若者をも仰天させ、彼はテキスト同士を有機的にリンクさせる「ハイパーテキスト」という概念を提唱する。結局、その発想は、WWWを発明したティム・バーナーズ・リーに引き継がれ、インターネット全体のアーキテクチャーに拡張され、それがグーグルに代表される検索サービスの中心的な機能として実現している。

アラン・ケイはその後、NLSのシステムを独自の方法で実現しようと、ゼロックス社の作った未来のオフィス研究所PARCに移り、そこでALTOというコンピューターを作り、誰もが個人で使えるコンピューターを「パーソナル・コンピューター」と呼ぶようになる。そして、それを1979年に見学に来たスティーブ・ジョブズが見てマッキントッシュを作るという有名な伝説を生み出すこととなる。

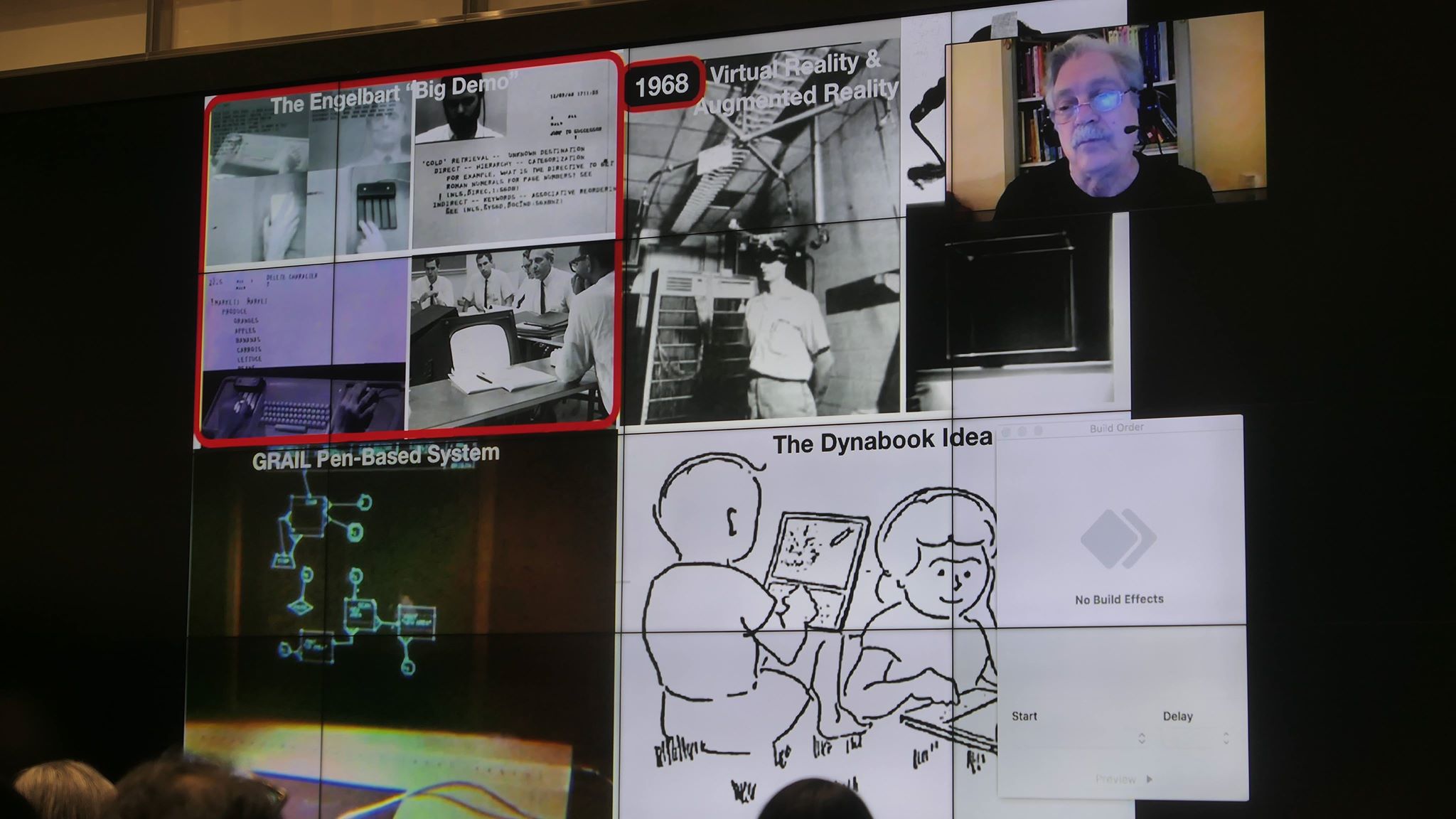

アラン・ケイも参加した50周年イベント

今年の12月9日には世界の関係者が集まって、各地でこの「すべてのデモの母」50周年を祝った。日本でもクリエイシオンの高木利弘代表が発起人となったイベント「IT25・50」が慶応大学で開催され、ここにはアラン・ケイ本人がロンドンからオンラインで参加して、当時のデモの様子やパーソナル・コンピューターのビジョンを語り、その映像が日本全国にも配信された。

アラン・ケイ(右上)もオンラインで参加。右下は有名なダイナブックのコンセプト・スケッチ。

アタリやディズニー、アップルなど有数の企業でコンピューターの未来の姿を探った後、アラン・ケイはMITメディアラボで世界の子ども一人一人に100ドルコンピューターを支給して教育のレベルを上げようとするOLPCというプロジェクトにも加わった。いまは研究生活から退き、子どもが簡単に使えるプログラミング言語の開発や、物理世界を誰もがコミュニティーを組んでシミュレーションできる機能を提供するダイナミックランドというNPO団体を支援しているが、あの50年前の驚きがすべてを変えたことをいまでも鮮明に覚えているという。

そして彼の唱えたパーソナル・コンピューターは、普及するにつれパソコンやPCと呼ばれて日用品化し、いまではモバイルからスマホやウェアラブルへと進化したが、そのルーツにあたる事件が50年前にすでに起きたことをわれわれは知らない。それはコンピューティングの世界に鮮やかなパラダイム転換が起きた瞬間だったのだ。

アラン・ケイはアインシュタインが「あるものを創造したレベルの思考法ではそれから生じた問題を解決することはできない」という言葉を引用し、情報時代に生じる世界の複雑化した問題を解決するには、これまでにない新しいレベルの方法で思考を助ける必要があると説く。それこそがエンゲルバートが夢見たコンピューターの理想の姿で、アラン・ケイの夢見るまだ実現していないダイナブックに象徴される本当のパーソナル・コンピューターの姿なのだろう。

* * *

パーソナル・コンピューターとは一見関係なさそうに見えるが、15世紀のグーテンベルクの活版印刷術の発明は、一般への書物の普及を促し、約50年経ってコロンブスのアメリカ発見や、カトリックの知識や権威の独占に異を唱える宗教改革を起こし、ひいては中世を終わらせる近代の科学革命を起こしていった。

現在のパーソナル・コンピューターやネットが起こした革命も、これと同じように徐々に人々の知の力を開放しつつあり、われわれの知る現代の社会自体を大きく変えてしまう可能性を秘めている。パーソナル・コンピューター50周年の機会に、次のビジネスのチャンスを論じるだけではなく、歴史的な観点からこれからの時代の大きな流れの変化を論じることも必要なのではないだろうか。

なお、ダグラス・エンゲルバートやアラン・ケイの仕事については拙訳書、ジョン・マルコフ『パソコン創世「第3の神話」 〜カウンターカルチャーが育んだ夢』(2007年、NTT出版)に詳しい。

執筆者紹介

- 元朝日新聞ジャーナリスト学校シニア研究員。1978年に朝日新聞社に入社。84年にAT&T通信ベンチャー(日本ENS)に出向。87年~89年にMITメディアラボ客員研究員。科学部記者や雑誌編集者を経て現職。著書に『人工現実感の世界』(工業調査会)、『人工生命の世界』(オーム社)、『メディアの予言者』(廣済堂出版)。主な訳書にレヴィンソン『デジタル・マクルーハン〜情報の千年紀へ』、マルコフ『パソコン創世「第3の神話」』、スタンデージ『ヴィクトリア朝時代のインターネット』、同『謎のチェス指し人形「ターク」』、コープランド『チューリング 情報時代のパイオニア』(以上、NTT出版)、ケリー『テクニウム』(みすず書房)、『マクルーハンはメッセージ』(イーストプレス)、『VR原論』(翔泳社)、『<インターネット>の次に来るもの』(NHK出版)などがある。

最近投稿された記事

- 2019.06.11コラムVRはいつか来た道?――誕生から30年を振り返る

- 2018.12.25コラムコンピューターのパラダイム転換から半世紀

- 2018.06.13コラムマクルーハンというメッセージ

- 2017.01.10コラム梅棹、マクルーハン、ケリーあるいは不思議の環