2004年に発表されるやいなや、世界中のメディア関係者に衝撃を与えたフラッシュムービー「EPIC2014」。2014年が到来するまでには、アマゾンとグーグルが合併して「グーグルゾン(Googlezon)」という巨大メディア企業が生まれ、記事の多くをコンピューターが自動生成するようになる。そこでは多くのフリーランスの「エディター(いまの言い方でいうとキュレーター)」が記事を選択して配信し、広告収入の分配を受けて暮らすようになる。他方でニューヨーク・タイムズは著作権についての訴訟に敗れてオフラインに戻り、エリートと高齢者のためのメディアになる……。

この映像の予測は、いま思えばとてもよく当たった(Googlezonは誕生しなかったが、プラットフォームがメディアを支配するようになった。ニューヨーク・タイムズはオンラインにとどまっているが、新聞の影響力は大きく下がった)。この映像を作ったのが、ロビン・スローンとマット・トンプソンという2人の若者だということは知っていた。だが、そのプロフィールはながらく、よくわからなかった。

2012年、東京の書店の店頭でふと目にした『ペナンブラ氏の24時間書店』という小説の作者の名として「ロビン・スローン」の名を見かけたとき、この人があの「ロビン・スローン」であることに、すぐには気づかなかった。でもこの本を読み始めたところ、彼こそがあのフラッシュムービーの作者であることをただちに実感した。そして彼が、本とデジタルメディアのどちらにも等しく愛情を注ぐ、卓越したストーリーテラーであることも……。

今年2月、『ペナンブラ氏の24時間書店』が文庫化されたのを機に、版元の東京創元社が行う新刊ラインナップ説明会にスローン氏が登壇することを知り、インタビュー取材を申し込んだ。

来日時にインタビューに応じてくれたスローン氏。

メディアの未来を予言した「EPIC2014」の舞台裏

――お目にかかれるのを楽しみにしていました。「マガジン航」は出版と本の未来について考えるためのウェブマガジンです。残念ながら日本語の記事だけですが。

スローン じつは「マガジン航」をGoogle翻訳で読んでみようと思ったんだ。でも……ウーッ、ダメだった(笑)。だけど、出版産業や書店を話題にしているんだなという大体の雰囲気は掴めたし、トピックは面白いと思ったよ。

――このインタビューでは『ペナンブラ氏の24時間書店』という小説だけでなく、メディアの未来についてのスローンさんの考えなども伺えたらと思っています。最初の質問ですが、スローンさんとその仲間が2004年に発表して話題になった「EPIC2014」を当時、私も見てとても衝撃を受けました。メディアの未来が生々しく描かれていたからです。

でも数年たってからあらためてあの映像を見て、少し考えが変わりました。あの映像はとてもシリアスな未来予測に見えるのですが、同時にどこか物語的でもある。「グーグルゾン」が登場する場面は、恐るべき出来事というより、むしろクスッと笑って受け止めるべきではないか。つまり全体が一種の寓話なんじゃないかと思ったんです。そして、そのことはのちにあなたが小説を書くようになることを予見させるものがありました。この受け止め方は正しいでしょうか?

スローン そう、そのとおりなんだ!

――よかった(笑)。それがずっと気がかりでした。では、インタビューを始めましょう。あなたが「EPIC2014」のフラッシュムービーを作ったときに在籍していたポインター学院(Poynter Institute)という組織に関心があります。これはどのような組織なのでしょうか。

スローン ポインターはとても興味深い組織なんだ。この組織を設立したのはネルソン・ポインターという新聞社のオーナーで、収益は新聞事業から得ているけれど、ポインター自体はNPOとして運営されている。新聞事業の収益をジャーナリストを育成したり、ジャーナリズムの未来を考え、よりよいジャーナリズムをつくっていくための教育に再投資しようという崇高な理念をもっていて、アメリカでもとてもユニークな存在なんだ。

――当時のあなたの身分は、ポインターの研究者だったのですか、それとも学生ですか。

スローン その中間みたいな立場だった。大学はすでに卒業していたから、ポインターでは責任のある仕事をして給料をもらっていた。その傍らで、ここでの2年間のフェローシップのあいだに、いろんな講義に出てさまざまな教師から学ぶことができた。

――「EPIC2014」のムービーは、そもそもどんな目的でつくったのでしょうか。そしてその反響に対して、当時どのように感じました?

スローン 最初の質問に対する答えはとてもシンプルなんだ。この動画の共同制作者であるマット・トンプソンと私はそれまでも、ジャーナリストたちに対していろんなチャートやグラフや統計の数字をつかったプレゼンテーションを見せて、あの動画と同じ話を伝えてきたんだ。「インターネットが勃興して、印刷メディアはたいへんな状況になる」という話をね。でもジャーナリストは、そういう話を聞かされるとすぐに眠気を催す(笑)。あるときそのことに気づいて、動画形式をつかった別の語り口で物語を伝えることにしたんだ。

当時の反響については、じつは語るのが難しい。当時のインターネットは、いまのインターネットとは違っていたからね。まだYouTubeもできていなかったし、ソーシャルメディアもまだ普及していなかったから、実際のところ、あれがどのくらい評判になったのかよくわからないんだ。いまのYouTubeみたいに、1,000万ページビューだとか200億ページビューだといった数字で表されたりはしなかった。評判になっているのはわかっていたけれど、反響は電子メールをもらったり、学校で教材に使われているという連絡をもらったりする程度だったからね。

――あの動画の冒頭のセリフは、ディケンズの『二都物語』から取られていますね。ということは、あの物語全体が一種の寓話になっているのだと思います。なぜ、そのような手法で語ろうとしたのですか。

スローン 先ほどの質問の答えとも関連するけれど、あの動画のためのストーリーをつくり、制作をすすめていくなかで、マットと私はこう考えたんだ。「登場人物の数を少なくして、フェアリーテールみたいなシンプルな物語にしよう」と。ジャーナリズムについての真実の物語には、何千もの登場人物がいる。日本やヨーロッパを含めれば何千もの新聞が存在するし、テレビ局も世界中にやまほどある。それらの関係はとても複雑だ。でも、私たちは物語をシンプルにするために登場人物を減らした。グーグルと、ニューヨーク・タイムズと……という具合にね。まさに「魔女とドラゴンと大きな悪い狼と…」という、フェアリーテールのやり方を採用したんだ。

――そうすることで、人々がよりそれを理解しやすくなると考えたのですね。

スローン そう。それに記憶しやすくなる。シンプルなストーリーほど、記憶に残るからね。

――英米の子どもがみなディケンズのフレーズを知っているように、日本の子どもはみな、学校で「平家物語」の冒頭のフレーズを教わるんです。「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。 奢れる人も久からず、ただ春の夜の夢のごとし」。これは日本の古代に栄えた平家という武士の一族が滅びるまでを語るストーリーなのですが、「EPIC2014」の物語はこれによく似ていると思ったんです。

スローン その洞察はすばらしい。2004年当時は、いまとではまったく違う世界だった。当時はニューヨーク・タイムズやワシントン・ポストといった新聞社も、インターネットのことがよくわかっていなくて、まったく懸念を抱いていなかった。ネットのイメージは、「オタクっぽい人がチャットルームでなにかやってるんだろう」といった程度だったんだ。そこで我々は、新聞ビジネスはまだ栄華を誇っているけれど、急速に世の中は変化していく。ネットによってこれからの社会はこうなるんだ、ということをあの映像でわかりやすく見せたかったんだ。

Kindleの画面が小説を書くことを促した

――ポインターを辞めてから、小説家としてデビューするまでのあいだは、どんなふうに過ごしておられたんですか?

スローン 私はずっと作家になりたいと思っていたけれど、ポインターにいたときも、そのあとにカレントTV(元副大統領のアルバート・ゴアが創設したニュース専門TV局。のちにアル・ジャジーラに売却された)にいたときも、仕事に追われていてその機会がなかった。

はじめて小説を書こうと思ったのは2009年の暮れに、アマゾンのKindleと出会ったときだ。そう、まだゴツいデザインだった初代のKindleだね(笑)。それを手に入れたとき、私はその電子インクで表示されるスクリーンにすっかり魅せられてしまった。自分の書いたものを、このスクリーンの上に載せてみたいと思った。それで2010年に入ってからいくつか書き始めたもののひとつが、短編バージョンの「ペナンブラ氏の24時間書店」につながっていった。Kindleの画面は、自分がものを書くようになる上で、本当に原動力になってくれた。

――それまでは本当に何も書いたことがなかったんですか?

スローン もっと若いころから、何かを書いてみたいという気持ちはもっていたし、大学生の頃にちょこちょこっと書き始めてみたことはある。でも、最後まで書き終わらずにそのままにしてしまったりで、きちんと書き上げたことはなかったんだ。

――短編版の「ペナンブラ氏の24時間書店」はアマゾンのKDPで出版されました。その後、キックスターターをつかった「アナベル・スキーム(Annabel Scheme)」という作品の執筆・出版プロジェクトを行いますね。これが大きな転機になったと思うのですが、このプロジェクトについてもお話しいただけますか。

スローン そのとおり、二つの意味であの試みが大きな転機になったね。一つは読者層で、もう一つは物語の長さや複雑さだ。

読者層に関して言えば、自分の作品に興味をもって読んでくれる人が外の世界にいるということがわかった。キックスターターのプロジェクトでは、約千部の印刷本をつくった。商業出版なら、それほど多い数ではないけれど、当時の私には、自分の書いたものを、それだけの数の人々がお金を払って読んでくれるというのはすごく大きな意味のあることで、物語を書く上でのモチベーションになった。

中編「アナベル・スキーム」は現在はPDFで無料で配布されているほか、Kindle版(有料)でも読める。

作品の長さや複雑さについていえば、それまで書いていたのは「ペナンブラ氏の24時間書店」も含めてショートストーリー(短編)ばかりだった。「アナベル・スキーム」はノヴェラ(中編)で、これだけの長さのものを書いたのは初めてだったから、物書きとして階段を一つ登れた気がした。長編バージョンの『ペナンブラ氏の24時間書店』を書いて、そこからさらに一段上がることができた。

現代社会のリアリティと教養を詰め込んだ『ペナンブラ氏の24時間書店』

――長編バージョンの『ペナンブラ氏の24時間書店』は、いわゆるヤングアダルト(YA)小説のスタイルで書かれています。「アナベル・スキーム」はなんというか、ややオカルト風の文体でしたよね。なぜ『ペナンブラ氏の24時間書店』の長編版ではこのような手法を選んだのでしょうか。

スローン 自分としては、「YA」と「大人向け小説」の違いというよりも、「リアリティのある文芸小説」と「オカルト的なファンタジー小説」の違いとして捉えている。じつは短編版の「ペナンブラ氏」はもっとマジカルな感じで書いていたんだ。本当に悪い魔法使いが出てきて、最後にはそれが「じつは彼は500年もの間生きてきたのだった」と分かる――なんというか、「アナベル・スキーム」と似た感じのどこかオカルト風の物語だった。

でも改稿をすすめていくうち、自分が本当に信じていないものを書くことはやめようと考えが変わった。作中で不思議なことは起きるのだけれど、自分が信じられること、リアルだと思えることを書こうと思い、全体を大きく書き直したんだ。

――若い読者にとってリアルに感じられる話であると同時に、ITや本、電子書籍やデジタルアーカイブについての教養が詰め込まれていて、この作品を読むととても勉強になる気がします。そうした「教育的」な効果もこの作品に期待していましたか?

スローン 教育しようという意図はとくになかった。というのも、教育的意図で物語を書くというのは危険なことだからね。「本書を読んだ読者が、このようなことを理解してくれることを望む」……こういうのはよくない(笑)。

ただ、いま現実の世界に起きていること、現実の世界で必要とされているリベラルアーツ(教養)、つまり現実の世界で起きていることを解決できる思考方法みたいなことは、この物語のなかに盛り込んでいった。それまで頭の中で長い間シチューみたいにコトコト煮えていた色んな材料から、自然に何かが生まれたっていう感じかな。でもそれによって誰かを教育しようという考えはもっていない。

『ペナンブラ氏の24時間書店』の日本版は東京創元社より刊行。今年にはいり文庫化された。

――この物語の主人公クレイは失業した若いデザイナーです。本が出た当時のサンフランシスコや若い人たちが置かれていた状況を反映していたり、そんな彼らに対する共感のようなものはありましたか。

スローン 元の本がアメリカで出版されたのは2012年で、いまとは当然、状況はちがっていた。2008年の経済危機(いわゆるリーマンショック)の余波のなかにあって、私自身はさいわい仕事を得ることができたけれど、クレイのような大学を出たばかりの若者が仕事を得るのにはとても苦労する状況だった。だからこの小説にも、似たような状況が書かれているところはあるね。

若い人への共感があるかといえば、答えはイエスだけれど、コインの表と裏のように、そこには二面性がある。仕事がなくて、混乱しているという困難な状況はある。でも、そのことによって物語が起動するという側面もあるから、悪いことばかりではない。でももし、これが2017年が舞台の物語だったら、クレイはフェイスブックで仕事を手に入れて、それでおしまいという退屈な話になっただろうね(笑)。

――ところで、『ペナンブラ氏の24時間書店』の魅力的な登場人物、キャット・ポテンテには誰かモデルがいるのですか?

スローン モデルはいるけれど、誰か一人というわけではなく、いろんなところでこれまで一緒に働いた女性たちのもっている要素をまぜあわせて作ったキャラクターなんだ。キュートでカリスマ性もあり、数学やプログラミングの能力に長けていて、しかもデザイン能力もある。右脳と左脳の両方の能力をもつ女性たちのね。

――作中に出てくる、クレイが大好きなファンタジー『ドラゴンソング年代記』を読んでみたいのですが、ご自身でそれもお書きになる予定は?

スローン 残念ながらその予定はないんだ(笑)。でも、私自身にとって『ドラゴンソング年代記』に相当する物語がある。アメリカで刊行されていた『ドラゴンランス年代記(Dragonlance Chronicles)』という古典的なファンタジー作品だ。作者はマーガレット・ワイスとトレイシー・ヒックマンの二人で、最良の作品というほどの出来ではないけれど、竜や魔法、魔法使いが出てくる。『ドラゴンソング年代記』はそれをモデルにしたんだ。

人工知能と人が協力して書く小説

――『ペナンブラ氏の24時間書店』には主人公の親友ニールが開発した「オッパイ・シミュレーション・ソフトウェア」の《アナトミクス》をはじめ、いろいろな最新テクノロジーやガジェットが出てきますが、スローンさん自身がそうしたものに興味関心があるのでしょうか。

スローン もちろん。ガジェットより、いまはソフトウェアにより関心がある。何かを作り出すためのツールとしてのソフトウェアだね。ニールの《アナトミクス》はビデオゲームを作るためのソフトウェアだ。同じように、音楽やアート、デザイン、インタラクティブ作品をつくる人間は必ずソフトウェアを使っている。私も作品を作る人間なので、そうしたソフトウェアはとても好きなんだ。

――最近でなにか、いちばん「これだ」と思ったものはありますか?

スローン いまは人工知能ソフトウェアに大いに関心がある。自分のブログでも書いたことだけれど、torch-rnn projectというものにハマっているね。

――これはあなたの次作と関係するプロジェクトですか?

スローン 次の小説とは関係ないけれど、そのあとの作品に取り入れたいと思ってる。この作業を始めたのは、次の作品を書きはじめたあとなんだ。まだこれを作品にどう生かしたらいいのかわからなくて、目下模索中といったところだ。絵を描く人が、ある色を作品構成のどこに使うかを検討するみたいな段階という感じなんだ。これは小説を書く上で、それ抜きではできないようなことを可能にしてくれる創造的なツールになると思う。

――あなたのブログで知ったのですが、インターネット・アーカイブには、古いパルプ・マガジンが大量にアーカイブされていますね。

あなたがやろうとしているのは、これらの雑誌から抽出したテキストをダウンロードし、深層学習のような人工知能テクノロジーの力を借りて、それらをご自身が小説を執筆するさいの支援に使おうということですか?

スローン そのとおりだ。このツールの核にあるのは人工知能といっても、それほどインテリジェントなものではなくて、たんなるパターンだ。このツールは膨大なパルプSF小説から抜き出した、人間が認識できる以上の何百万もの言葉のパターンから、断片的なフレーズを組み合わせて文章を生成する。このツールが生み出した文章や段落は、まるで何十年も前に書かれた、いかにも古くさいパルプSF小説風のフレーズになるんだ(笑)。

――このツールを使うと、まったくゼロから文章を生成することも可能なんでしょうか?

スローン ゼロから生成することも可能だ。だから、これを使って「SFっぽい話を一つ作ってくれ。クリック、完成!」というやり方に興味をもつ人もいるかもしれない。でも私自身の関心はそこにはない。あくまでも人間とコンピュータとのコラボレートを可能にするツールとして、これに興味をもっている。

――それは具体的には、自分では思いつかないようなレトロで紋切り型の表現を、代わりに思いついてもらうというようなことですか?

スローン これをどう使うのかは、まだ決めていない。(このツールにインストールする)テキストはべつに、古いSF小説に限られない。もっと新しい時代のSFのテキストでも同じことができるし、法律文書をインストールしてもいい。あるいはH.P.ラヴクラフトのテキストを入れて、それっぽいホラー小説を出力してもいい(笑)。もちろん、日本語が扱えるなら日本語を入れてもいい。それを自分自身の執筆にどう組み込んでいくか、いまいろいろと考えているところなんだ。

これは思いつきだけど、たとえば主人公が作中で最終的にAIを使ってなにか物語を書こうとするような物語もアリかもしれない。

――コンピュータと人間が相棒同士になるというのは、『アナベル・スキーム』における探偵と助手の関係に似てますね(笑)。

スローン そうかもしれない。どんな作家にも、頭から離れない妄念みたいなものがあるものだけど、私の場合のそれは、「頭は混乱してるんだけど博識なオウムを肩の上に乗せて、物を書いているような状態」というものだ。あるいはコンピュータが背後から覗き込んできてコメントしたり、面白いことを言ったりとかね。この考えに昔からずっととらわれているんだ。

――なるほど(笑)。ところで、インターネット・アーカイブについての意見を聞かせてもらえますか? 「マガジン航」では以前、インターネット・アーカイブの主宰者ブリュースター・ケールに東京でインタビューしたこともあります。

スローン 古代の世界には「七不思議」というものがあったけれど、インターネット・アーカイブこそ現代のインターネットの世界における「七不思議」の一つだね。七不思議の残りは、YouTube、Wikipedia、Unicodeといったものだ。そのなかでもインターネット・アーカイブは群を抜いて良心的で素晴らしい存在だと思う。ブリュースターとも会ったことがあるし、彼らのサンフランシスコの仕事場を訪れたこともある。とても美しい教会の建物のなかにあるんだ。

多くのメディアが重層化して続いていく

――あなたの作品はすべてサンフランシスコを舞台にしています。あの街に対して、なにか特別な思いはありますか?

スローン サンフランシスコの街はつねに変わりつつあるけれど、アメリカでもっともインスピレーションを与えてくれる刺激的な場所のひとつだと思う。文化が他の街と違うんだ。サンフランシスコではつねに一種の社会的な実験が行われている。リスクをとることを恐れず、好奇心に従って行動するという文化がある。そしてそこにテクノロジーがある。シリコンバレーがすぐ近くにあるからね。これはとても大事なことだ。ニューヨークともワシントンD.C.とも違って、テクノロジーをたんにビジネスで売り買いをするだけの場所ではなく、ちゃんと理解するという土壌が何十年にも渡って育まれているんだ。自分にとってはとても特別な場所になっている。

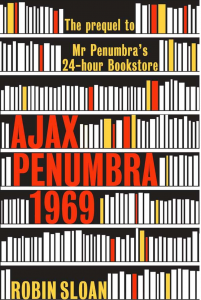

――『ペナンブラ氏の24時間書店』の前日譚として、「Ajax Penumbra 1969」という短編をお書きになっていますね。あれを読んで、リチャード・ブローティガンがサンフランシスコを舞台に書いた『愛の行方』という小説を思い出しました。

スローン おお! そうなんだ。じつは「Ajax Penumbra 1969」を書いていたときには、まだ『愛の行方』は読んでいなかった。もし先に読んでいたら、あの話を「Ajax Penumbra 1969」のなかに盛り込んでいたと思うよ。

――サンフランシスコに住んでもう長いのですか?

スローン サンフランシスコには10年ぐらい住んで、いまは近くのバークレイに住んでいる。サンフランシスコとバークレイ、オークランド、そしてシリコンバレーは一つの文化圏になっているんだ。

いま私が心配しているのは、ものを書く文化が大きく変わりつつあることだ。いまはグーグルで働いたりフェイスブックで働いたりと、お金儲けをするための方法がいろいろある。けれども、本を書くというのは素晴らしい仕事だ。だから私は、サンフランシスコに住んでいる仲間たちに、「君にもなにかいいものが書けるかもしれないよ。書いてみたらどうだろう?」と勧めている。

サンディエゴの小学校でも、子どもたちに物語を書かせるワークショップみたいなことをしている。例えば、子どもたちはシェイクスピアの『真夏の夜の夢』を読んでいたので、あの王様と女王様のキャラクターがサンディエゴにいるという設定に変えて、新しい物語を作らせたりとかね(笑)。

――今年の秋には次の作品ができあがるそうですね。さしつかえない範囲で教えてください。

スローン 次回作のタイトルは「Sourdough(パン種)」というんだ。Sourdough Breadというパンの一種があるんだけれど、そこからとっている。やはりサンフランシスコのベイエリアが舞台で、ITとは別のテクノロジーを扱っている。グーグルではなく、今度はとても強力なロボットアームを製造している架空の企業の話だ。主人公ははじめ、そのロボットアームの会社にいるんだけれど、やがて食品産業に移っていく。主人公は、食の過去と未来に関わる謎に巻き込まれていくんだ。

『ペナンブラ氏〜』の主人公クレイは失業という問題を抱えつつも、頭もいいし前向きな性格をしているから、彼にとっては大きな問題が起きることなく作品が進んでいった。でも次回作では、主人公の女性が心理的にやや暗いものを抱えている。そこにさらに問題が舞い込んで、それを何とか解決していく……そんな話になる。

――最後の質問です。スローンさんにとっての「未来の本」のイメージはどんなものですか? 10年後でもいいですし、100年後でもいいのですが。

スローン もちろん本のかたちは変わっていくし、ますます複雑になっていく。でも、これは真剣な未来予測として言うけれど、これから50年ぐらいの間は、ほとんどの古いメディアはなくならないだろう。カセットテープのように消えてしまったものもあるけれど、CD、DVD、ペーパーバック、Ebook、紙の新聞、ウェブページ、ソーシャルメディアなどは、いまも同時に存在している。そうしたいくつものメディアが積み重なった状態が当分は続いていくだろう。いま、この机の上には紙の本やKindle端末やタブレットやウェブのプリントアウトがいろいろ置いてあるよね。これがまさに21世紀前半の本のあり方なんだ。

未来の本は紙も電子も重層的なものとして残っていく。

もう一つ、私はフィクション(小説)を自分のホームベース(主な仕事)と考えているけれど、私が見たところ、WWWは小説を読むにはあまり向いていない。小説をネットで公開してきたけれど、いざ読もうと思ったとき、WWWブラウザのいろんなタブのうちの一つに小説があると、読者の脳はそう簡単にモードを切り替えることができない。Kindleの端末で小説を読むのは具合がいいし、ウェブで読み書きすること自体も自分は好きだけれど、小説だけはまだ課題をかかえている。WWWで小説をどうやったらよりよく読んでもらえるか、なにか解決方法はあるだろうから、自分としても今後とも挑戦していきたいね。

(取材協力:東京創元社、原田晶文)

執筆者紹介

- フリー編集者、文筆家。「シティロード」「ワイアード日本版(1994年創刊の第一期)」「季刊・本とコンピュータ」などの編集部を経て、2009年にボイジャーと「本と出版の未来」を取材し報告するウェブ雑誌「マガジン航」を創刊。2015年より編集発行人となる。著書『再起動せよと雑誌はいう』(京阪神エルマガジン社)、共編著『ブックビジネス2.0』(実業之日本社)、『編集進化論』(フィルムアート社)ほか。

最近投稿された記事

- 2023.10.22Editor's Note軽出版者宣言

- 2023.06.02往復書簡:創作と批評と編集のあいだで暗闇のなかの小さな希望

- 2023.04.06往復書簡:創作と批評と編集のあいだで魂のことをする

- 2022.09.24往復書簡:創作と批評と編集のあいだで様式によって動き出すものがある