「マガジン航」は昨年4月より、発行元をスタイル株式会社に移しました。これにともない、本誌は同社が運営する「WirelessWire News」「小さな組織の未来学」「IntelligenceDesigner」「考えるあかり」などと姉妹誌の関係になりました。それぞれ専門領域は異なりますが、今後はこれらのメディアとの連携企画を少しずつ始めていくつもりです(すでに大原ケイさんと谷本真由美さんとの往復書簡「クール・ジャパンを超えて」が、WirelessWire Newsとのコラボ企画としてスタートしています)。

新しい年を迎えるにあたり、ささやな共同企画として、これら各メディアの編集者が「いま読むべき本」3冊を挙げて紹介するというリレーコラムを始めました。すでにトップバッターとして「WirelessWire News」の板垣朝子さんが3冊を挙げてくれています(「資本主義社会の次」に日本が進むために確立すべき技術体系)。遅ればせながら二番手として、「マガジン航」編集発行人の私も本を選んでみました。以下がその3冊です。

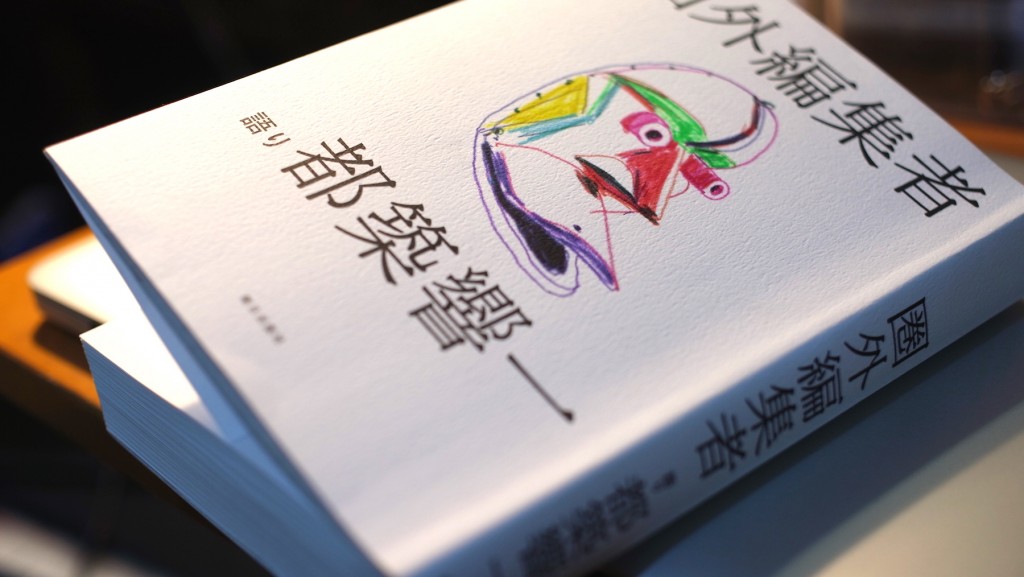

・都築響一『圏外編集者』(朝日出版社)

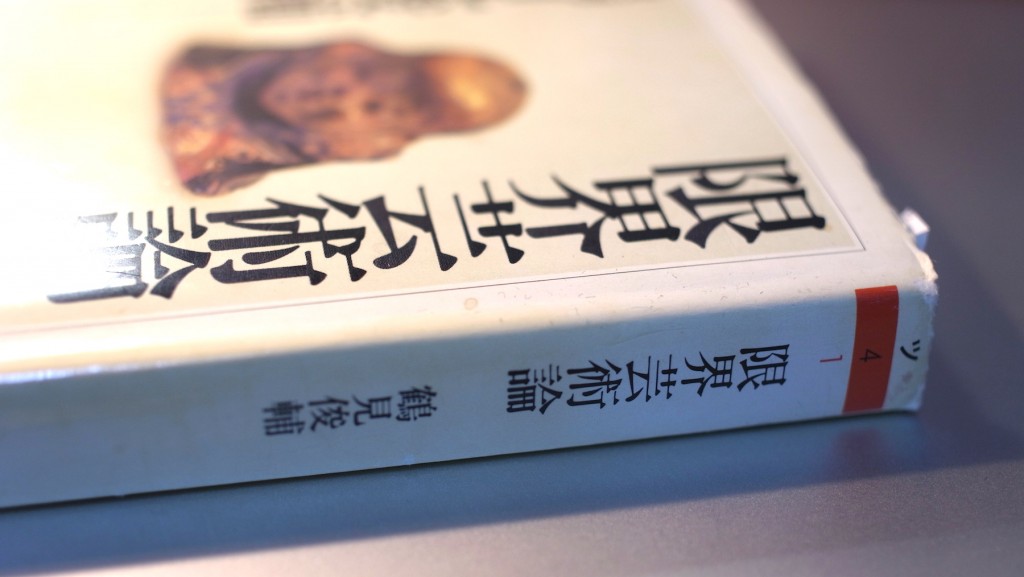

・鶴見俊輔『限界芸術論』(ちくま学芸文庫)

・富田倫生『本の未来』(アスキー出版局[絶版]/青空文庫)

「圏外」に出よ

最近出たばかりの『圏外編集者』から話をはじめましょう。著者の都築響一さんは、マガジンハウスの雑誌『POPEYE』や『BRUTUS』がいちばん面白かった時代に、フリーランスとしてこれらに関わっていた編集者/ライターです(現在も続く人気シリーズ企画「居住空間学」を立ち上げたことでも知られています)。1993年に刊行した最初の写真集『TOKYO STYLE』が高く評価され、その後も日本や世界の各地を撮影してまわるフォトドキュメンタリーのすぐれた作品を発表し続けています。

『圏外編集者』は、40年間にわたり現役の編集者/ライターとして、そして写真家/フォトドキュメンタリストとして活動してきた都築さんの談話を構成したものです。この本で語られていることを一言でいえば、「圏外」に出よ。これに尽きるでしょうか。

マガジンハウスの雑誌を舞台にながらく仕事を続けてきた都築さんに、『TOKYO STYLE』を刊行したことで最初の転機が訪れます。東京に暮らす若者たちの、ごく平凡な(だからこそ身近に感じられ、しかも多種多彩な)部屋の風景を大判で撮影したこの写真集は、私を含む当時の読者に、大きな衝撃を与えました。ここに写っている部屋の多くが、自分自身やそのまわりにいる者たちの日常生活と、あまりに近しいものだったからです。私自身、自分の部屋がまるでそこにあるように感じました。

この本を作るまで写真家としての活動経験もなく、大型カメラの使い方を独学で習得した都築さんは、出版のあてもなく、いきなり取材と撮影を開始します。付き合いのあった出版社に持ち込み、「無理やり出してもらった」ものの、初版分の印税(3%)は部屋を撮影させてくれた人たち全員に本を献本することで消えてしまう。おまけに増刷分の印税を受け取る前にその出版社は倒産しまいます。

でもこの写真集を出したことは、都築さんにとって「圏外」への離脱の第一歩でした。1997年に写真集『ROADSIDE JAPAN 珍日本紀行』で木村伊兵衛写真賞を受賞して「写真家」としても認められた都築さんですが、一人で取材・撮影・執筆し、ときにはデザインまでするという、究極のDIYスタイルを変えることなく現在に至ります。

都築さんの二度目の転機は、有料メールマガジン「Roadsiders’ Weekly」をはじめたときに訪れます。BCCKSという電子出版の仕組みをつかって刊行した『妄想芸術劇場001 ぴんから体操』という、エロ雑誌の読者投稿イラストをまとめた編著書もあるほど、都築さんはデジタルメディアをつかった「出版」にも意欲的です。ただし、あくまでもそれは、やりたいことをするための「手段」にすぎません。紙かデジタルかなどという神学論争には目もくれず、ひたすら「出版」というアクションを続けてきたことに、私は心から敬意を表したいと思います。

すぐれた編集者であり、ライターであり、写真家でもある都築さんは、自身のことを「アーティスト」ではなく、「ジャーナリスト」であると位置づけています。2010年に広島市現代美術館で行われた個展「HEAVEN 都築響一と巡る 社会の窓から見たニッポン」の展覧会場には、この本にも引用されている、次のような言葉ではじまる「序文」が掲げられていました。

僕はジャーナリストだ。アーティストじゃない。ジャーナリストの仕事とは、最前線にいつづけることだ。そして戦争の最前線が大統領執務室ではなく泥にまみれた大地にあるように、アートの最前線は美術館や美術大学ではなく、天才とクズと、真実とハッタリがからみあうストリートにある。

この言葉と、ヘンリー・ダーガーの描いた絵や、エロ雑誌への投稿イラスト、日本語ヒップホップの歌詞、死刑囚の詠んだ俳句にまで至る都築さんの「アウトサイダー(≒「圏外」)アート」への眼差しとを重ねたとき、このコラムで紹介すべき二つ目の本が思い浮かびました。

「限界芸術」とコミュニケーション革命

昨年に93歳で亡くなった思想家の鶴見俊輔は、英語のmarginal artに相当する日本語として、「限界芸術」という概念を1960年代に提示しています。marginalとは「周辺」「境界との際」のことですから、「限界」という表現はあまりふさわしくないのですが、アメリカ合衆国で少年期を過ごした鶴見さんの独特の言語感覚が、この不思議な言葉を生み出したのでしょう。

いまはちくま学芸文庫の『限界芸術論』に収められている「芸術の発展」というやや堅苦しい文章が、「限界芸術」について論られているメインの論文です。この論文で鶴見さんは、純粋芸術とも大衆芸術とも異なる第三の領域としての「限界芸術」のもつ豊かな可能性を、柳田國男や柳宗悦、宮澤賢治の作品や営みを通して論じていきます。三人に共通しているのは、いわば「圏外」の存在への眼差しと想像力といえるでしょうか。

しかし、この文庫版の『限界芸術論』でいちばん面白い文章は、おそらく「黒岩涙香」です。題名どおり、明治・大正期に活躍したジャーナリストであり文筆家であった黒岩涙香(本名は周六)の生涯を描いた短い評伝です。この文章が面白いのは、鶴見さんが自分の考える「限界芸術」の豊かな可能性にもっとも近くまで迫った人として、生き生きと黒岩を描いているからです。

黒岩涙香といえば、日本における探偵小説の祖として知られる(いくつかの作品が青空文庫で読めます)一方で、30歳で「万朝報」という新聞社を起こした、高名なジャーナリストとしても知られます。内村鑑三、堺利彦、幸徳秋水といった優れた記者を社内に抱え、日清戦争から日露戦争にかけての時期に日本の新聞ジャーナリズムに大きな足跡を残した万朝報は、日清戦争当時にはすでに発行部数が5万部と、東京朝日新聞の2万5000部の倍も発行されていました。

30歳で自ら新聞社を起こす前から、黒岩涙香は「都新聞(現在の東京新聞)」の主筆として、また大衆向けの新聞小説の作者として健筆を振るっていました。涙香が得意とした海外探偵小説のたくみな翻訳(超訳?)や、日本では「赤新聞」と呼ばれたイエロージャーナリズムへの志向のなかに、鶴見さんは「コミュニケーションにおける革命」へのすぐれた透察とセンスを見て取ります。

黒岩涙香は22歳のときに「予約金式の出版社」を立ち上げ、そこで設けた金で「政治運動」をしようとしたところ、逮捕され重禁錮刑に処せられてしまうのですが、鶴見俊輔はこの象徴的なエピソードを評伝の冒頭に置いています。弱冠二十歳を過ぎたばかりの若者がそのような野心を抱けたほど、当時の日本社会が大きなコミュニケーションの変革のさなかにあったことを伝えるためでしょう。

コミュニケーションの革命は、設計がおわってその姿をあらわすや否や、同時代の社会のもっとも若い人の心をとらえ、かれら少年少女の手によって社会の隅々にまでつたわっていく。幕末にはじまったコミュニケーションの革命において、蘭学にせよ、言文一致体、さらには新聞や写真術などの新式のコミュニケーションのやりかたは、はじめは渡辺崋山・横井小楠(この二人は自分で外国語を直接よめなかった)、岸田吟香、成島柳北、福地源一郎、福沢諭吉など中年の紳士たちの努力で日本に紹介されたものだが、やがて少年の心をとらえてからは、十代の少年を主な担い手にするにいたった。

ここで言われている「コミュニケーションの革命」の要素をインターネットやデジタルカメラ(あるいはヒップホップやエロ雑誌)などに置き換えてみれば、都築響一さんが「圏外」に見出したものと、黒岩涙香を通じて鶴見さんが期待をかけたものとが、とてもよく似ていることに気づきます。

「黒岩涙香を、日本の近代史上、不朽の人とするのは、彼が、明治時代の趣味の組織者としてのこした仕事であろう」、そして彼が「推理小説の発達史上の一人物」でも「哲学史上の一人物」でもなく、「もっとひろい意味での知的緒能力の綜合」において評価されるべきだと述べて、鶴見さんはこの小伝を終えています。

涙香がすぐれた「組織者」として普及につとめた、かるた、都々逸、五目並べ(これに「連珠」というもっともらしい名を与えたのは涙香です)そして探偵小説は、いまでいう「サブカルチャー」よりも「圏外」のアート(芸術というよりも技芸)、つまり「限界芸術」と呼ぶにふさわしいものです。また「趣味の組織者」という言葉も、さきの「コミュニケーションの革命」という言葉とつきあわせることによって、その意味がいっそう明瞭になります。ようするに黒岩は、単にすぐれたジャーナリストであったのみならず、編集者としての感覚においても卓越していたのです。

江戸の文化の名残を残す明治から、20世紀的な大衆社会が到来した大正時代への変わり目であった黒岩涙香の時代と同様、いやおそらくそれ以上に、いま私たちが生きている時代は、巨大なコミュニケーションの変革のさなかにあります。当然、これまでのメディアにはひっかからない「圏外」で、かつて黒岩が、そして都築さんが見出したような、多彩なコミュニケーションがなされているはずです。編集者やジャーナリスト、つまりメディアにかかわる者は、まずなによりそこに目を向けるべきであることを、鶴見さんの『限界芸術論』(ことにそのなかの「黒岩涙香」の評伝)もまた教えてくれるのです。

「青空の本」

さて最後の本です。『本の未来』と題されていますが、書かれたのはおよそ20年前という、いまから見れば立派な「過去」です。この時代に夢想された「本の未来」は、果たしてかなったでしょうか。

『本の未来』という書物は、新刊ではもう手に入れることができません。「青空文庫」の呼びかけ人として精力的な活動を行ってこられた著者の富田倫生さんも、2013年に亡くなりました。富田さんは自らの死を迎えるに際し、著作を青空文庫に解き放つことを言い残していたのでしょう。そのおかげで、著作権保護期間の終了を待たず、私たちは彼の本をインターネット上でただちに読むことができます。

『本の未来』という本自身も、富田さんにとっての最初の著書『パソコン創世記』(いまはこれも青空文庫で読めます)が絶版となってしまうエピソードから始まっていました。本はかくも簡単に「読めなく」なってしまう。そのことを避けるための電子化だったはずですが、『本の未来』の巻末に付録としてついていたCD-ROM版の電子書籍も、約20年の月日が過ぎたあとでは、閲覧することがかないません(古いCD-ROM版の電子書籍を読むうえでの苦労については、この記事も参考にしてください)。

まさにウンベルト・エーコとジャン=クロード・カリエールの共著『もうすぐ絶滅するという紙の書物のために』のある章の題名にあるとおり、「耐久メディアほどはかないものはない」のです。しかし、それでもこの小さな赤いCD-ROMの円盤には、「本の未来」への希望が込められていました。

アスキー出版局版の『本の未来』が刊行されたのは1997年3月のことです。そして富田さんによる「あとがきに代えて」という文章には、1997年1月19日というタイムスタンプがあります。この文章の最後を、富田さんは次のように締めくくっています。

窓の向こうには、かすかだが富士山が見える。

青空のスタート・ボタンは、きっと押せたのだろう。

富田さんを含む「呼びかけ人」4人が青空文庫を立ち上げたのは、この本が出たのと同じ1997年のことです。呼びかけ人の一人である野口英司さんが書いた「青空文庫ものがたり」によれば、その正式な誕生日は7月7日です。しかし3月にはすでにこの4人により、「インターネットに電子図書館の実験サイトを開設しよう」という会合が持たれていたそうです。

また、いまも残っている当時の「そらもよう」には、サイトの正式公開以前の業務日誌が記されており、そのいちばん早い日付は、2月20日です(書き手の(AG)さんは野口英司さんでしょう)。つまり『本の未来』という本が出版されるのと前後して、「青空文庫」というプロジェクトは始動していたのです。

富田さんはさきの「あとがきに代えて」のなかで、『本の未来』は「全体として一つの長いあとがきのようなもの」だと書いていました。この本は、それまで書いてきた「紙の本」に訣別を告げ、自分はこれからその「圏外」へと向かうのだという決意表明だったのではないでしょうか。

そのことは、同書のまえがきからもうかがえます。

私たちは、たいていの人が自分のコンピューターを持って、そのすべてがネットワークされる新しい世界に向かいつつある。国の境や距離の重みが薄れ、望むなら、地球の上の誰とでも大脳皮質を直結できるようになるだろう。

誰も経験したことのない、わくわくするような奇妙な世界が待っている。

人々の考えや思いや表現は、電子の流れに乗って一瞬に地球を駆けめぐる。そうなってなお、考えをおさめる器が紙の冊子であり続けるとは、私には思えない。

本はきっと、新しい姿を見つけるに違いない。

そんな本の新しい姿を、私は夢見たいと思う。

たとえば私が胸に描くのは、青空の本だ。

高く澄んだ空に虹色の熱気球で舞い上がった魂が、雲のチョークで大きく書き記す。

「私はここにいます」

控えめにそうささやく声が耳に届いたら、その場でただ見上げればよい。

本はいつも空にいて、誰かが読み始めるのを待っている。

(富田倫生『本の未来』まえがき より)

この文章は、現在という「未来」をみごとに先取りしています。そして、すでに手にしたこの環境を前に、あなたは何をするのかと、次なるアクションを促しているかのようです。

圏外へ、そして青空へ。いささかロマンチックすぎるかもしれませんが、「へ」という言葉がうながす行為こそが、「出版」の初心でしょう。「マガジン航」もあらためてこの初心に立ち返り、寄稿者や読者の方々と、次の時代をつくっていきたいと考えています。

執筆者紹介

- フリー編集者、文筆家。「シティロード」「ワイアード日本版(1994年創刊の第一期)」「季刊・本とコンピュータ」などの編集部を経て、2009年にボイジャーと「本と出版の未来」を取材し報告するウェブ雑誌「マガジン航」を創刊。2015年より編集発行人となる。著書『再起動せよと雑誌はいう』(京阪神エルマガジン社)、共編著『ブックビジネス2.0』(実業之日本社)、『編集進化論』(フィルムアート社)ほか。

最近投稿された記事

- 2023.10.22Editor's Note軽出版者宣言

- 2023.06.02往復書簡:創作と批評と編集のあいだで暗闇のなかの小さな希望

- 2023.04.06往復書簡:創作と批評と編集のあいだで魂のことをする

- 2022.09.24往復書簡:創作と批評と編集のあいだで様式によって動き出すものがある