京王線・八幡山駅で下車し、左手に都立松沢病院の鬱蒼とした木立を眺めながら大宅文庫(公益財団法人・大宅壮一文庫)へと向かう。この道を、いつも一人で、しかも、複雑な心理状態で歩いていた記憶がよみがえる――。

サラリーマン編集者をしていた20〜30代の頃だ。ある時は、予定していた取材先だけではページが埋まらず、締め切りが迫る中、急遽、ネタを探し直さねばならず焦っていた。またある時は、企画会議の直前だというのに手持ちのネタがなく、急ごしらえであろうが企画をひねり出さなくてはという不安に押しつぶされそうになっていた。そして資料を漁り終えると、一目散で編集部に戻らなければならない。街を眺める余裕すらなかった。何度も通った八幡山なのに、自分はこの街のことをほんとんど知らないことに気がついた。

大宅文庫に「行く人」と「行かない人」

実を言うと、今回、正式な取材の申し込みをする前、本誌「マガジン航」の編集・発行人である仲俣暁生さんとの打ち合わせのついでに、あらためて大宅文庫に足を運んでいた。というのも、前回の記事の最後で触れたとおり、仲俣さんは大宅文庫に行ったことがないというのだ。駆け出しの編集者の頃、情報誌やコンピューター雑誌の仕事が中心だった仲俣さんには、大宅文庫を特に必要とする機会がなく、そうこうしているうちに「グーグルの時代」が来てしまったのだという。

たしかに、筆者が知るフリーのライターや編集者の先輩の中にも、大宅文庫に行ったことがないという人が何人かいる。彼らのキャリアを見ると、自社に資料室を持つ大手出版社や新聞社から独立した人が多い。また、出版社でもテレビの制作会社でも、「資料探し」は下っ端の仕事。売れっ子の文筆家の中には、担当編集者や若手のライターに、 それを依頼する人もいる。大宅文庫はマスコミ関係者御用達というイメージが定着しているが、キャリアや立場、仕事内容の違いで、ずっと縁がなかったという人ももちろんいるのだ。

まずは仲俣さんに、大宅文庫の「底力」を、利用者として体感的に理解してもらわなくてはいけない。打ち合わせの席で、開口一番、そのことを伝えると、仲俣さんも同じことを考えており、小一時間ほどの打ち合わせの後、早速、大宅文庫へと向かうことになった。大宅文庫の窮状を、声高に訴えるだけの記事にはしたくない。使い勝手に多少の不満はあるが、時代の流れの中で淘汰されてもしかたがないとも思っていない。大宅文庫は、国立国会図書館や東京都立多摩図書館といった公立の雑誌アーカイブに勝るとも劣らない、「私設」ならではのサービスを提供している。それを知ってもらいたかった。

大宅文庫の館内は、お盆休みに入る前日だったせいか、それほど混んではいなかった。数日前、雑誌「TOmagazine」のオフィシャルサイト「TOweb」で知った大宅文庫のバックヤード・ツアーに参加したときも、土曜日の午前中だったせいか、マスコミ関係と思しき利用者はあまり見かけなかった(ちなみに、最新号の「TOmagazine」[6号]で批評家の大澤聡さんが、大宅文庫についての仔細なレポートを寄稿している。そちらもぜひ、ご一読いただきたい)。

今回の訪問は、取材前のロケハンと大宅文庫初体験となる仲俣さんの案内役ではあったが、以前から大宅文庫で調べたい記事があったので一石二鳥だった。調べたかったのは、小説家・後藤明生(1932~1999年)に関するものだ。

以前、本誌でも紹介していただいたが、筆者は後藤明生の長女で著作権継承者の松崎元子さんと「アーリーバード・ブックス」というレーベルを立ち上げ、セルフパブリッシングによる電子書籍での復刊を行っている。現在までに26作品をリリースし、今後もさらに作品数は増える予定だが、その一方で、後藤明生に関する評論などを集めた書籍を刊行したいと目論んでいた。そのための資料を探そうと思っていたのだ。

すでに「国立国会図書館サーチ」の検索は済ませており、そこで見つかった書籍や雑誌記事、大学の発行物に掲載された論文などは、おおむね入手していた。そのまま国会図書館にオンラインで申し込んでコピーを郵送してもらったものもあれば、近所の図書館の蔵書をコピーしたものもあり、古書価が安い書籍に関してはAmazon.co.jpのマーケットプレイスで購入していた。

しかし、雑誌の目次に記されたキーワードからしか記事が検索できない「国立国会図書館サーチ」では、ヒットしない記事も多い。目次だけでなく利用者が必要と思われるキーワードを独自にタグ付けしてデータベースを構築している大宅文庫であれば、さらに多くの記事が見つかるはずだ。

Web OYA-bunkoの威力

さっそく受付で入館料を払い、1階に設置されたコンピュータ端末「Web OYA-bunko」で検索すると……。やはり、あった。「中央公論」2014年11月号では、「谷崎潤一郎賞の50年 歴代受賞者に聞く 私の好きな谷崎賞受賞作品」という記事の中で、小説家の阿部和重さんが後藤の『吉野太夫』について記していた。また、評論家の坪内祐三さんが「群像」2012年12月号で、翻訳家の東海晃久さんが「新潮」2012年11号で、未完のまま長らく単行本化されたなった長編小説『この人を見よ』を書評していた。さらに、「週刊文春」2013年11月21号でライターの永江朗さんが取り上げてくれたアーリーバード・ブックスの記事、「新潮」2014年4月号に著作権継承者の松崎さんが寄稿した「後藤明生・電子書籍コレクション」に関する記事もヒットした。

最も驚いたのは、「ユリイカ」2001年3月号「特集・新しいカフカ」に掲載された文芸評論家・城殿智行さんの小論だ。当該誌をめくってみると、目次にも記事の見出しにも「後藤明生」の文字は見当たらない。しかし、記事を読んでみると、後藤作品におけるカフカの影響を論じたものであることがわかる。目次に記されたキーワードからしか記事が検索できないデータベースでは、絶対に見つからない原稿だ。

これほど多くの記事が見つかるとは、予想以上だった。隣席に陣取る仲俣さんに、他の利用者の迷惑にならないよう声をひそめながらも、少し興奮ぎみに「Web OYA-bunko」の素晴らしさを力説する。単純なキーワードだけで検索すると、ヒットする記事が多すぎて逆に不便なので、検索キーワードの選び方にもセンスが必要になるなど、ちょっとしたコツを伝授しながら、それぞれ検索に没頭した。

筆者が閲覧を申し込んだ雑誌は40冊。手元に届くまでの時間は20分だった。後日の取材でわかったことだが、閲覧が申し込まれた雑誌を書庫から取り出して利用者に届けるまで、「20冊で10分」を目標にしているという。そこから、雑誌のページを繰って、お目当の記事に目を通し、必要なものはコピーを申し込む。20冊35枚のコピーが手元に届くまでの時間は30分。この早さは、国立国会図書館を上回るのではなかろうか。

Web OYA-bunkoのログイン後の画面。複数の検索方法が可能。

Web OYA-bunkoの利用案内ページ http://www.oya-bunko.or.jp/web_oyabunko/tabid/73/Default.aspx

仲俣さんが「このデータベース、オンラインで家でも使えたら便利だよね」と言うので、待ってましたとばかりに「今年の4月から使えるようになったんですよ」と説明し、筆者自身もその場で「定額利用サービス」に申し込んだ。

2002年、これまで大宅文庫に行かなければ利用できなかった「Web OYA-bunko」が、大学や公立の図書館にも提供されるようになった。2013年には、賛助会費が年間1万円の個人会員も、オンラインで利用できるようになった。ただし、検索表示料金は1件につき10円。コピーの郵送サービスのほかにファクシミリによるオンライン複写サービスもあり、送信資料代は1枚268円、送信手数料は1件309円。営業日の16時までに申し込めば、当日中に送信してくれる。

がしかし、そこまで急ぐような用事は滅多にないし、それぞれの料金も高い(ただし、会員になれば、大宅文庫に行って資料を閲覧・コピーする際の割引がある)。そのため、地方在住者などからの要望もあり、今年4月からは個人会員にならなくても「Web OYA-bunko」が利用できる、さきに言及した「定額利用サービス」が始まった。年間検索料は5400円で、検索表示料金は0円。ファクシミリによるオンライン複写のサービスはつかないが、有料でコピーの郵送はしてくれる。しかも、3ヶ月間は無料のトライアル期間がつく。大宅文庫に足を運ばなくてもホームページから申し込みができるので、興味がある方は、ぜひ使い勝手を試していただきたい。

「国会図書館のデータベースではヒットしない資料がこれだけ見つかって、しかも月額にすれば450円かあ。近所の図書館にありそうな雑誌はそこでコピーすればいいんだから、これは便利だし、お得ですね」と仲俣さん。筆者の目論見は見事に成功した。

経営悪化の背景

こうした予備取材を経て、経営状態を含めた大宅文庫の実状を伺うべく、正式に取材を申し込んだ。取材に応じてくださったのは、バックヤード・ツアーの際にもお世話になった資料課の黒沢岳さんである。

ここで訂正が一つ。前編で〈平成26年度の貸借対照表を見ると、負債合計は38,540,950円……〉と記したが、これは平成26年度の事業計画の負債合計で、実質的な赤字は正味財産増減計算書に記された当期経常増減額の43,613,580円である。つまり、昨年度は事業計画の段階から赤字予算を組んでいたことになる。さらに平成27年度の事業計画でも24,904,202円の赤字が見込まれている。昨年度、借地だった敷地を購入したことが赤字の原因かと思いきや、平成25年度も約3600万円もの赤字を計上しており、それが原因とも考えにくい。大宅文庫が慢性的な赤字経営になっていることは間違いなさそうだが、その原因は何か? 今後どうやって経営を健全化していくのか?

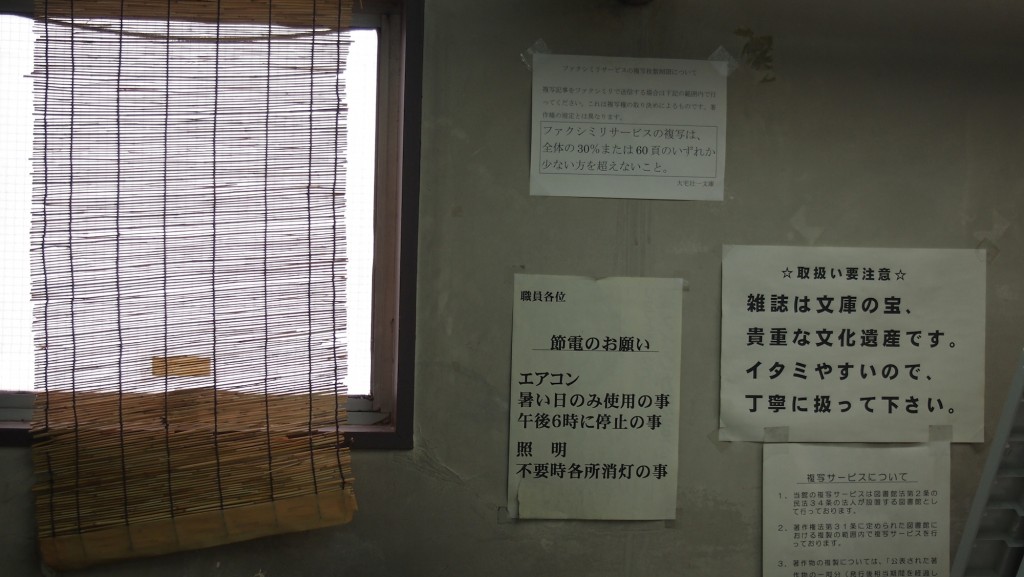

「雜誌は文庫の宝、貴重な文化遺産です。」との張り紙とともに節電も励行。

赤字のいちばんの原因は、やはり利用者の減少だった。ピーク時の2000年前後、1日の利用者は約100人で、多い日の閲覧は1万冊もあったが、現在は1日に50~60人、閲覧は2000冊、多い日でも3000~4000冊とのこと。さらに、年間契約の法人会員の減少が著しく、それが経営悪化の原因になっているという。法人会員の多くはマスコミ関連企業だが、出版社はまだしも、放送関連企業の継続契約が激減しているという。

「テレビの制作会社のADさんらしき人が、資料を調べながらも次から次にケータイが鳴って、とても忙しそうに働いている姿を見ると、リサーチに時間をかける余裕がなくなっていること実感します」と黒沢さん。さらに、「頻繁に利用してくださるライターさんが、『大宅文庫で調べている時間があるなら、もっと早く原稿を送ってくれ』って言われたそうなんです。その方は『そんな編集部の要望に応じていたら、誰が書いても一緒の原稿になってしまう。意地でも調べ物には時間を使う』って言ってくださいましたが……」と話してくれた。

大宅文庫の経営危機は、どんな情報も「ググれば何でも簡単に手に入る」、インターネットの影響だけではない。出版社や放送局といったメディア産業のフトコロ事情も大きいようだ。つまり、「情報が売り物」のはずのメディア産業が、自ら発する情報のクオリティを高めるためのコストがかけられなくなった。さらに踏み込んで言えば、メディア産業そのもののが、情報を蔑ろにしていることの表れのようにも思えてくる。これでは、マスコミが提供する情報も、玉石混交のインターネットと同じになりかねない。薄っぺらな情報やネットでも読めるような記事、読み応えのない記事しか載っていない雑誌なんて、誰が買ってまで読みたいと思うか……。

独特の「棚」配置とオリジナルの「タグ」

大宅文庫の蔵書は、すべて発行元である雑誌社から無料で寄贈されたものだ。開館以来、それが続いているのも、オピニオン誌から大衆誌、女性ファッション誌に至るまで、ジャンルを問わず幅広い媒体に執筆してきた大宅壮一の力が大きい。長年つきあいのある雑誌社は、新雑誌が創刊されたら、何も言わなくても寄贈してくれるが(だから「an・an」の創刊準備号さえも収蔵されている)、新たな会社が創刊した雑誌はそうもいかず、大宅文庫に必要と思われるものは、発行元に寄贈をお願いしているという。ただし、ここ数年は、いわゆる「雑誌不況」の影響で、寄贈を断られることもあるとのことだ。そればかりか、これまで続けてきた雑誌の寄贈を、献本できる冊数が減ったため中止したいと言ってくる雑誌社もあるという。

相次ぐ増設で迷路状になった書庫。

1971年のオープン以降、増え続ける蔵書を収蔵するため、これまでに2度、建物を増築している。しかし、収蔵スペースは、もはや限界に近い。2012年に公益社団法人になったとはいえ、「私設」の図書館である大宅文庫には、国立国会図書館のように収蔵雜誌の誌面を著作権者の許諾なしにデジタルデータに変換することができない(もちろん配信等による提供も)。著作権法に抵触するためだ。建物の老朽化も著しく、昨年度、隣接する借地を購入した理由は、もし他者に売られてしまったら、この先、改築・増築することもままならなくなってしまうがための苦肉の決断だった。

利用の多い週刊誌は閲覧カウンターに近い一階の書庫に置かれている。

大宅文庫は、単なる雑誌のアーカイブではない。「本は読むものではなく引くものだ」という大宅壮一の理念を受け継ぎ、利用者のニーズを第一に考えたサービスを提供している。一度でも「Web OYA-bunko」を利用すれば、それは実感できるはずだ。それだけではない。閲覧カウンターの近くから利用頻度の高い順に雑誌を収蔵しているからこそ、閲覧を申し込んだ「20冊の雑誌が10分」という驚くほどの速さで手元に届くのだ。

また、通常の図書館であれば、バックナンバーは何号かをまとめて合本にするが、その合本が貸し出されたら、別の利用者が閲覧できなくなってしまうため、大宅文庫では基本的に合本にはしない。前編で言及した、誌面の欄外に記された「誌名・号数・ページ数」もそうだ。これが記されているから、コピーをした記事の出典が一目でわかる。これらのサービスは「私設の雑誌図書館として、どれも当然のこと」と黒沢さんは言う。

今回の取材では「Web OYA-bunko」のデータ入力の様子も見せていただいた。現在、約400種類の雑誌が寄贈され、それを5~6名の職員が手分けして入力作業を行っているという。もちろん、すべての作業が人力だ。目次だけを入力するのでも、結構な時間がかかりそうだが、大宅文庫の場合は、記事の中身にも目を通して、オリジナルのタグを入力していく。「週刊文春」の場合、約70件の記事のデータを入力するのに、まる1日はかかるという。この作業を、次号が刊行される前に終えなくてはならない。単純な入力作業ではないので、長年の経験や知識、利用者のニーズを熟知していなければできない。

「私設」アーカイブがもつ「公共性」

最盛期には50人以上いた職員も、昨年度は4人の人員削減を行い、現在はアルバイトや契約社員なども含め35人(正社員は9人)に減っている。スタッフの人数が減れば、当然、サービスの低下を招く。大宅文庫の「売り」であるデータベースも、入力作業のスタッフ不足で最新号に追いつくのもやっとだという。当然、開館以前に大宅壮一が集めた膨大な数の雑誌のデータベース入力は、さらに作業が滞っている。現在、「Web OYA-bunko」に登録されているのは、大宅文庫が所蔵する雑誌の約1割とのことである。約76万冊の蔵書も、

2020年までに赤字経営から脱却できるよう長期計画を立て、まずは来館者と「Web OYA-bunko」の利用者を増やすためのPR活動、さらには寄付金も積極的に募っていく方針だという。黒沢さんは「フィクションにくらべノンフィクションの作家さんは、売れっ子といっても経済的に厳しい状況にあるようなので、なかなか寄付をお願いするのも憚られるのですが」と自嘲気味に言っていたが、そんなことはない。小説家だって、資料を元に書いている人、大宅文庫にお世話になった人は多いはずだ。

あらためて声を大にして言いたい。大宅文庫はまだまだ現役だ。使い方しだいでは、国立国会図書館や都立図書館よりも便利だ。そして何より、「Web OYA-bunko」が継続できなくなったら、

もちろん大宅文庫もさらなる自助努力をしなければならないのは当然だが、現行著作権法のさらなる改正も含めた制度面の見直し議論など、「私設」ならではのサービスを提供してくれる雑誌アーカイブの公共的価値を今後どうしていくか、出版のみならずメディア産業全体で考えていかなければならない時期にきている。

編集部追記:

文化資源戦略会議による「ナショナルアーカイブの設立とデジタルアーカイブ振興法の制定」をめざす活動など、国を挙げてデジタル・アーカイブに向けた取り組みが進むなか、大宅文庫のような長い歴史をもつ「在野」のアーカイブが制度上取り残され、電子化の対応が進まない現状があることを、今回の取材をつうじて知りました。「マガジン航」では公立・私立を問わず、広義の「アーカイブ」が担うべき役割やその公共性の問題について、今後も引き続き取り上げていくつもりです。

なお大宅文庫では賛助会員(個人会員、法人会員)を随時募集しているほか、「雑誌図書館としての公益目的事業を継続していくため」の寄付金を募集しています。詳しくは以下をご覧ください。

寄付金口座開設とご寄付のお願い http://www.oya-bunko.or.jp/guide/tabid/72/Default.aspx

執筆者紹介

- フリー編集者(ときどき書店員)。時事画報社、アスペクト、河出書房新社などを経て独立。現在、アーリーバード・ブックスが刊行する「後藤明生・電子書籍コレクション」の編集・制作にも携わる。その他、武田徹『NHK問題 二〇一四年・増補改訂版』『デジタル日本語論』(武田徹アーカイブ)、烏賀陽弘道『スラップ訴訟とは何か:裁判制度の悪用から言論の自由を守る』(Ugaya Press Internationa)などセルフパブリッシングによる電子書籍の編集・制作も担当。

最近投稿された記事

- 2015.09.10レポート私設雑誌アーカイブ『大宅文庫』の危機【後編】

- 2015.08.27レポート私設雑誌アーカイブ「大宅文庫」の危機【前編】