フランスの週刊紙シャルリ・エブド(Charlie Hebdo)のパリ本社で、1月7日午前中に発生した銃殺事件は欧州を中心に、世界中に大きな衝撃を与えている。同紙はあらゆる対象を風刺するメディアで、2011年にはイスラム教の預言者ムハンマドを風刺画の題材として取り上げ、火炎瓶を投げ込まれる事態を経験している。

今回は覆面姿の数人が編集会議中の部屋に押し入り、「アッラー・アクバル(イスラム教の)神は偉大なり」と叫びながら編集者や作家らを無差別に銃殺したと言われ、イスラム教批判の言論を封じたと解釈された。

権力者を徹底的に叩き、笑いのめす風刺画の存在

「表現・言論の自由を暴力で奪った」となると、西欧の感覚では社会全体への暴力攻撃、基盤を支える重要な価値観の否定と見なされる。2011年、ノルウェーで反移民・極右的傾向のある青年が77人を殺害する連続テロ事件を起こし、このときも欧州や全世界に大きな衝撃が走ったけれども、今回の攻撃は、西欧の歴史、文化、社会の成り立ちとは切っても切れない中核の部分にどかんと来たように受け止められている。

「表現・言論の自由の確保は大事だが、『絶対的な』表現の自由というのもいかがなのものか」――などと、通常であればそれこそ言論の自由の下に言えるはずだが、テレビで事件のニュースや人々の声を聞いたり見たりしていると、とてもそんなことは言えない雰囲気が充満している。

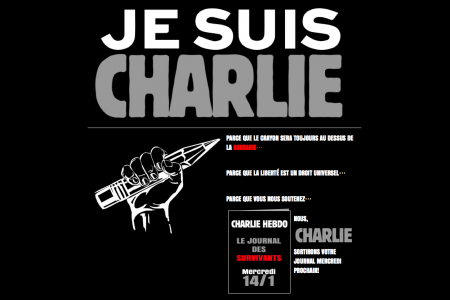

7日夜から世界の各都市で発生した追悼・抗議デモに「私はシャルリ・エブドを支持する(Je Suis Charlie)」と書かれたプラカードを持って多くの人が集まったが、そういうことをせざるを得ないほど、動揺やショックが広がっている。

ツイッター上では、銃殺事件発生後、犠牲者への追悼と抗議の意味を込めて #JeSuisCharlie のハッシュタグをつけたメッセージが飛び交った。7日だけでも100万回ツイートされたという(ウェブサイト「ウォールブログ」)。

Can’t sleep tonight, thoughts with my French cartooning colleagues, their families and loved ones #CharlieHebdo pic.twitter.com/LqIMRCHPgK

— David Pope (@davpope) 2015, 1月 7

8日付のドイツの複数の新聞は1面にシャルリ・エブド紙の風刺画を再掲載し、米ウォール・ストリート・ジャーナル紙も中面にシャルリ・エブド紙の風刺画を再掲載した。

イギリスのインディペンデント紙の同日の1面には、通常のような記事ではなく、同紙の漫画家が描いた風刺画が掲載された。銃殺によって言論が封殺されたことへの抗議の意を表明していた。

またガーディアン紙は、政治漫画が通常出る面に言論封殺への怒りを表す風刺画を出した。

Steve Bell on the Charlie Hebdo attack in Paris – cartoon http://t.co/OOeHzfmkm4 pic.twitter.com/oqIX7N88OF

— The Guardian (@guardian) 2015, 1月 7

風刺表現の源は?

印刷物に好きなことが書ける・描けるようになったのは、イギリスでは17世紀以降だ。それまでは事前検閲制があって、ときには発禁処分となり、ときには印刷屋が牢屋に入れられるという苦難の道があった。だからこそ、表現の自由は尊い。苦労をして勝ち取ったものだからだ。

欧州の風刺画の歴史のこれまでを、歴史家サイモン・シャーマの記事「Liberty and laughter will live on」(フィナンシャル・タイムズ 1月8日付)を参考にまとめてみる。

シャーマによれば風刺画の発生は宗教改革に端を発する。あらためて述べるまでもなく、「宗教改革」(15-17世紀)とはルターの贖宥状批判がきっかけとなり、教皇位の世俗化、聖職者の堕落などへの信徒の不満と結びついて、ローマ・カトリック教会から「抗議派」(プロテスタント)が分離した動きである。プロテスタントからすれば印刷技術とはカトリックが教会のイメージ作りに利用する道具だった。そこで、ローマ教皇を怪物のように、国王を殺戮の実行者として描きだした。

イラスト付きの新聞を発明したのはオランダと言われている。16世紀半ば、住民の大部分がプロテスタントであったオランダ(当時のネーデルランド連邦共和国北部)は、カトリックを押し付ける宗主国スペインからの独立を求める戦争(「八十年戦争」)を起こす。スペイン王家に対する自国の反乱の歴史の説明に、プロテスタント打倒の戦いを指揮したアルバ公爵を戯画化して描いた。最初の近代的な風刺画家はロメイン・デ・ホーゲ(Romeyn de Hooghe)であった。ホーゲはオランダ総督ウィレム3世の指揮の下、オランダ侵略をもくろんだカトリック国フランスを打倒する戦争(「オランダ侵略戦争」1672-78年)に参加し、風刺画を描いた。オランダにとって自由対宗教的な暴政との戦いであった。

宗教戦争を経た後の18世紀は欧州の風刺画文化の黄金時代とよく言われている。

政治家から教会関係者、王室、銀行など、ありとあらゆるものが風刺画の対象となった。イギリスには「コーヒーハウス」と呼ばれる場所があった。イギリスと言えば紅茶のイメージがあるが、当時はコーヒーが大人気だった。コーヒーを飲み、タバコをふかしながら議論に興じた。新聞に相当する印刷物、富裕層が購読料を払った手書きのニュースレターが置かれ、一種の図書館でもあった。さまざまな階級の人々がここで新聞を読んだり、友達に会ったり、ビジネスの相談をした。風刺画はお店のウインドーにも飾られ、道行く人を楽しませた。

風刺は伝統であり文化の一部

イギリスの風刺画文化はアメリカや欧州他国にも広がっていった。

18世紀当時の風刺画を見ると、日本人の私からすれば、「ここまでこんな風に描いていいの?」と驚くものもたくさんある。例えば放蕩者として有名だったジョージ4世。醜く太った身体でだらしなく椅子に座っている様子をギルレイが描いた。権力者を笑いのめし、不恰好に描く数々の風刺画。権力者に対し、「えらそうにしているけど、どうなの?」と突っ込みを入れる国民の視線が見てとれる。裸の一部を露出させたり、スカトロジックな表現もお手の物だった。

風刺を絵を使って表現する文化は雑誌「パンチ」(現在は廃刊)、「プライベート・アイ」につながってゆく。サッチャー政権時代のエスタブリッシュメントをデフォルメした人形を使ってテレビドラマ化した「スピッティング・イメージ」や、新聞の政治漫画もその一部だ。盛んに行われる王室風刺もかなり痛烈だ。

そしてフランスでは今回のシャルリ・エブド紙、カナール・アンシェネ(Le Canard enchaîné)紙などがある。

権力者を「これでもか!」と言うほど茶化し、批判し、笑いのめす――これが伝統であり、文化の一部である。どこまで茶化すのかはその国の文化や慣習に沿って、その媒体の編集者、風刺画家自身が決める。どこまで許容されるかの線引きは難しい。他国あるいは他の文化からすれば、「これはちょっと」というものが出てくる場合もあるだろう。

「批判するな、笑いのめすな」と言われると、編集者や風刺画側は徹底して抗戦する。権力者だったら風刺画で批判されることを避けることはできない。なまじ文句も付けられない。「笑うためのものなのに。洒落が分からない」と言われるか、「表現の自由への侵害だ」と大騒ぎされる可能性もある。

戦いながら勝ち取ってきた「自由」だから貴重だし、脅かされる気配があれば、徹底して戦うしかない。

シャルリ・エブド紙にはどんな風刺画が出たのか

シャルリ・エブド紙の風刺画の対象にはタブーはほとんどないように見える。宗教で言えばキリスト教も、ユダヤ教もイスラム教も笑いのネタになった。大胆な風刺画を描いて対象を叩きのめし、笑ってきた。

下はシャルリ・エブド紙の事件前の最新号の表紙だ。この号では人気作家ミシェル・ウエルベックを戯画化している。ウエルベックは『服従』という題名の小説を出したばかり。2022年には、フランスにはイスラム教徒の大統領が就任しているという設定だ。ウエルベックは複数のインタビューの中で、小説のテーマは「18世紀から西欧に存在した啓蒙主義は終わった」であるという。フランスがイスラム教に「服従」する未来を題材に選んだ小説は、別の形のイスラム教批判と見えなくもない。

La une de la semaine est encore mieux qu’un horoscope. pic.twitter.com/8DJj8PTNGC

— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 2015, 1月 6

これまで、シャルリ・エブド紙はどのような風刺画を掲載してきたのかをネットで検索してみると、ずらりと並ぶ。

預言者ムハンマドの姿を描くことさえ、偶像崇拝を禁じるイスラム教では「冒涜的」と見なされるが、シャルリ・エブド紙は、2011年にはパロディ版シャリア(イスラム法)を巻頭特集にした。このときは本社ビルに火炎瓶を投げ込まれた。

米ワシントン・ポスト紙は1月8日付の紙面で、シャルリ・エブド紙がパロディ版シャリアを特集した号の表紙を再掲載した。ムハンマドが「笑い死にしないと、100回むちで打つぞ」と言っている漫画である。

シャルリ・エブド紙は、2012年9月、車椅子に座っているイスラム教徒の男性とその後ろにいるユダヤ教の男性を描いた風刺画を表紙に掲載したこともある。「触ってはいけないもの 2」と見出しをつけた。車椅子のアイデアは2011年に公開されたフランス映画「アンタッチャブル(「触ってはいけない」)からヒントを得たようだ。映画のポスターの中で、事故で身体が不自由になった、金持ちの男性が座る車椅子を貧しい黒人男性が押していた。

さらに、その号の中面には裸のムハンマドが陰部をこちらに向けた風刺画が掲載されていた。米「ニューヨーカー誌の報道によれば、発売の1週間前にパリの警察が編集長に電話し、内容の再考を求めたそうだが、シャルリ・エブド側はこれを拒否。発売日の水曜日から2日後、フランス政府は約20のイスラム教国にある大使館や学校などを閉鎖した。

当時、シャルリ・エブド紙は政治家や他のメディアから批判を浴びたようで、フランスの当時の外相がイスラム教徒が住む国からの強い反応が予期され、「火に油を注ぐ行為に本当に意味があるのか」とラジオで発言したという。

デンマーク風刺画事件

世界はグローバルになり、誰もがつながるようになってきた。ある国のある文化の洒落が、ほかの国や文化でも洒落として通じるとは限らず、知らずのうちに誰かを侮辱してしまうことがある。侮辱し、問題を気づかせ、笑わせる――そんなことが目的なのに、「こんな風刺画はダメだ」と大きな抗議運動が起きることがある。風刺画を作った側の命が危なくなることがある。

そんな事態が発生したのが2006年のデンマーク風刺画事件だった。

「欧州ではイスラム教をネタにしたジョークやこの宗教の批判がしにくい雰囲気がある」――そう思ったのが、デンマークの新聞ユランズ・ポステンの文化部長(当時)だった。そこで、何故そうなのかという議論を巻き起こすため、風刺画家たちにイスラムをテーマにした風刺画を描いてもらった。

複数の風刺画を新聞に掲載したのは2005年だった。ムハンマドを描いた風刺画がいくつかあり、デンマークのあるイマムがいたく心を傷つけられた思いがした。「侮辱された」。風刺画の一つはムハンマドの頭部にダイナマイトがついていた。まるでムハンマド=テロリストとでも言っているかのようだった。

イマムはエジプトのイスラム教徒の指導者たちに「相談」した。それからあれよあれよと事態が大きくなり、世界中にいるイスラム教徒の大反感をかってしまったのである。文化部長や風刺画家たちは身を隠さざるを得なくなった――。

風刺画の画像はネットサイトやツイッターを通じてグローバル社会のさまざまなところに流れていった。

このとき、率先してユランズ・ポステン紙に掲載された風刺画を再掲載したフランスのメディアの一つが、シャルリ・エブド紙だった。

フランスとイギリスの微妙な温度差

筆者はイギリスに12年ほど住んでいるが、風刺画問題と表現・言論の自由について、イギリスとフランスとの間には微妙な温度差があるように感じている。

イギリスでは、9日になって「表現の自由にも一定の歯止めが必要だ」と言う声が目に付くようになった。民放チャンネル4のニュース番組で、小説家のウィル・セルフが「絶対的な表現の自由はない」と述べていた。

2006年、シャルリ・エブド紙はデンマークの風刺画を再掲載したが、イギリスの新聞はどこも印刷しなかった。「腰抜けだ」と、当時イギリスの全国紙で政治漫画を描いていた知人が言ったことを覚えている。「編集長同士が連絡を取り合い、出さないように決めていた」。

腰抜けかもしれないが、さまざまな文化を持つ人とともに生きるための策だった気もする。

ガーディアン紙は、今回、8日付の紙面とウェブサイトにシャルリ・エブド紙が掲載した風刺画数枚を掲載した。しかし、扱いは小さく、選択もおとなしいものだった。読者から「何故もっと風刺のきつい漫画を出さないのか」と繰り返し聞かれたという(アラン・ラスブリジャー編集長。8日に開催されたイベント「ガーディアン・ライブ」にて)。

編集長は「理由は私たちはシャルリ・エブドではないからだ。通常のガーディアンの編集方針に沿って、何を出すか出さないかを決めてゆく」とも語った。

「ガーディアンはシャルリ・エブドの風刺を行う権利を支持する」。しかし、その手法はシャルリ・エブド紙が掲載していた風刺画を同様に出すことではなく、同紙がメディアとして生き延びるよう、資金を提供することだと考えている。発行元ガーディアン・メディア・グループは10万ポンド(約1700万円)の寄付をしたという。

今回の事件後、多くのイスラム教徒たちが「テロ行為はイスラム的ではない」、「容疑者たちにはイスラム教の名前を使って欲しくない」と声をあげている。確かにそうなのだが、イスラム教を風刺の対象として取り上げることにためらいが出るのは確実だろうと思う。

11日、表現の自由を守る意思を表明するデモに、パリでは100万人以上、フランス全体では370万人とされる市民が参加した。「私はシャルリ(Je Suis Charlie)」というメッセージを書いたプラカードや、表現の自由を象徴するペンや鉛筆を手にする人があちこちに見られた。フランスは暴力による口封じには負けないぞという思いが強く出たデモだった。

■関連記事

・児童買春・児童ポルノ処罰法改正が残した課題

・児童ポルノ法改正の何が問題なのか

・『はだしのゲン』閉架問題が問いかけること

・「エラー451」の時代はやってくるのか?

執筆者紹介

- 在英ジャーナリスト&メディア・アナリスト。英字紙「デイリー・ヨミウリ」(現「ジャパン・ニューズ」)の記者を経て、2002年に渡英。政治やメディアについて各種媒体に寄稿中。著書に『フィナンシャル・タイムズの実力』(洋泉社)、『英国メディア史』(中央公論新社)など。個人ブログ:英国メディア・ウオッチ

最近投稿された記事

- 2016.07.14レポート孤軍奮闘の作家をサポートするオーサーライト

- 2015.01.14コラム風刺とジャーナリズム

- 2014.04.22レポートロンドン・ブックフェア2014報告

- 2013.04.23レポートロンドン・ブックフェア2013報告