町に向き合って書くこと

特定の土地にこだわって書く作家がいる。

函館の物語を書き続けた佐藤泰志、紀州熊野を舞台にした「紀州サーガ」で知られる中上健次、最近だと大阪を書き続ける西加奈子がいる。多くの場合、作家と結びついた土地は故郷か居住地である。

その一方で村上龍のように横浜に住んでいながら、横浜らしさをまったく感じさせない作家もいる。過去においてはデビュー当時住んでいた福生の物語『限りなく透明なブルー』や、故郷・佐世保での高校時代を追想した『69』のように土地と結びついた作品をいくつか執筆している。しかし現在彼が住んでいる横浜を舞台として選んだ作品は寡聞にして知らない。たぶん村上にとって、横浜の郊外に向き合う必然性は希薄なのだろう。

では必然性がないにもかかわらず特定の土地を舞台にして書かなければならない場合、作家はどのような思考を経て作品をつくっていくのだろうか。

なぜこんな疑問を持ったかというと、以前「マガジン航」でご紹介したライター・イン・レジデンス(執筆逗留)が関係している。作家が見知らぬ土地でレジデンスする場合、なぜか「この町を舞台にして書いてくれればいいのに」という無言の圧力がかかるのだ。これは北海道の浦河でレジデンスの実証実験をしたときに感じたし、逆に書き手のほうからアピールする場合もあるようだ。フリーライターの北尾トロさんは長野県南部の高遠町(平成大合併で伊那市に統合)を「本の町」にしようと奮闘していた頃「本で町おこしするだけでなく、高遠を舞台にした作品も生まれたら」と考え、地元の人たちにアピールもしていたという(地元の人たちはぴんとこなかったらしく、ぽかんとしていたそうだ)。

「まちづくり ライター」でグーグル検索すると、約298,000件もの記事がヒットする。その多くは「ネット媒体を通して町の魅力を文章で伝えたい」と考える人たちの活動紹介やライター募集記事だ。どうやら文筆活動は、まちづくりやまちおこしの新たなツールとして再発見されているらしい。ついに先月「日本ではじめてのライターインレジデンス」[1]という触れ込みで三泊四日・参加費無料の取材・執筆講座まで開かれる事態になった。参加者は「地方」と「文章」という切り口で、「書いて暮らす」を学び、希望すればウェブマガジンの寄稿者として投稿に挑戦できるしくみだという。

こうした動きは「ワーク・イン・レジデンス」とよばれる取り組みの影響下にあるのだろう。既にスキルを持った人が仕事ごと地方にやってくる、というのがこのレジデンスのイメージだ。いや、レジデンスというよりも移住の有り様の一つといった方が現状に即している。生業としてのライター業を居住地の振興と直結させるという方向だ。

私はこの状況に違和感を感じていた。というのも、私がライター・イン・レジデンスの前提として考えているアーチスト・イン・レジデンスでは必ずしも地域を主題にした作品の制作は義務付けられていないからだ。もちろん現代美術が誕生する以前から、逗留地の風光明媚な様を画家が巧みな筆さばきで表現し地元民が感激する、などということはあった。またそれに近いことは現在も行われてはいる。しかしそれがまちおこしやまちづくりと結び付けて語られることは皆無だし[2]、素人さんに「絵を描いて町の魅力を発信しましょう」などと呼びかける例も寡聞にして知らない。

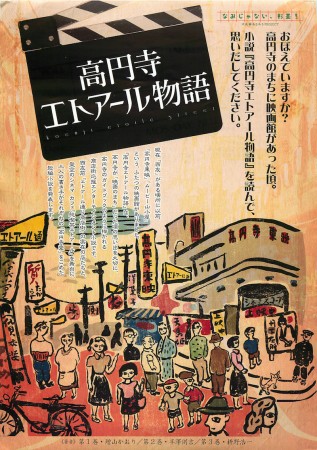

そんななか「私企業の報酬に依らずに公の予算で商店街を舞台にした小説を出版する」というプロジェクトが東京・高円寺で実施された。実在する店舗を舞台に三人の作家が一冊ずつリレー小説(『高円寺エトアール物語』)を書き上げる、という試みだ。期間は2014年10月から翌年の2月までだった。

「土地と文章をマッチングさせて地方からの発信力の強化につなげたい」という近年の流れを受けたプロジェクトだが、小説というのは珍しい。「商店街活性化を促進する」という大前提があるため、舞台設定など物語を構成する要素に縛りはある。しかしその条件さえ満たせば自由度は高く、好きな小説を書いてそれが確実にお金になるというのはなかなか魅力的である。下世話な例えで恐縮だが、かつての「日活ロマンポルノ」では「濡れ場さえ出せばそれ以外の内容や表現は作り手の意思にゆだねられていた」というエピソードと相通じる部分がある。

とはいえ文章を通した創作行為がまちの振興策として扱われることにはやはり若干違和感を感じてもいる。つまり「社会の役に立つこと」「実用的であること」という資本主義的な側面が過度に支配的な風潮に距離をとりたい、という感覚である。こういう文化的な部分に関してはある意味、社会主義のほうが手厚い保護がみられたのかもしれない(もちろん言論統制と背中合わせではあるが)。

こういうプロジェクトが存在すること自体は悪くはないと思う。建築家が自治体から箱物の設計を任されるような感じと言おうか(とはいえ、建築家並みの報酬を作家があてにできるかどうかによっても評価は変わってくるだろう)。

そういえば最近、地方文学賞という言葉を聞かなくなった。地方文学賞は出版社が地方新聞社などが新人の発掘を目的にしたり、あるいは自治体などが文芸活動活動振興のために、当該地域内に限定して作品を募る活動だが、それとは性格を異にする文学プロジェクトを公的な団体が実施するのは悪いことではないはずだ。

[1] 日本で最初に「ライター・イン・レジデンス」という名称を用いた企画は、京都造形大学の「ストーリーヴィル」というプログラムである)。

[2] 作品の制作ではなく、アーチストが滞在することそのものやアートツーリズムの観点から町の活性化が語られるのが通例である。

前提となったのは書き手と商店街の信頼関係の積み重ね

さて、この企画はどのような経緯で誕生したのだろうか。この企画の発案者は商店街ではなく、地元でフリーペーパー「SHOW-OFF」やニュースサイト「高円寺経済新聞」などを運営しているHOT WIRE GROUPという会社だ。

今回のプロジェクトの財源は商店街の予算ではなく、国が立ち上げた全国商店街振興組合連合会の「地域商店街活性化事業(にぎわい補助金)」だそうだ。つまり国の財源を流用した地域振興事業である。商店街活性化を目的にした助成金事業の公募があり、それに応募するかたちで実現した。

この取り組みは単年度事業なので継続の予定はなく、今回のプロジェクトは今年限りの単発である。とはいえ、商店街活性化の助成事業という性格上、たとえ単年度のプロジェクトといえども効果には継続性が求められる。HOT WIRE GROUPが小説というツールを選んだのは、事業が終わっても読んだ人に商店街を印象づけ、思い入れのあるものにするという無形の継続性を期待したからだという。

プロジェクトが10月からはじまったというのも予算との兼ね合いで、「年度が終わるまでにプロジェクトを完結させる」ことを念頭にスケジューリングした結果だそうだ。実際、話そのものは5月から出ていたものの申請書を書くなど下準備に追われた結果時間がなくなり、当初4巻の予定だったものを3巻に縮小しているという。反面、制作はスケジュール通り滞りなく進んだ。

「エトアール通り」は200メートルあるかどうかの短い通りで、そこに面した70数店舗が商店会に加盟しているが、そのうち30店が作品に登場している。事前に3名の執筆者が手分けして店に足を運び、企画の趣旨説明のほか取材と掲載の許可を取ってまわっている。どの店も協力的で、断わられたケースは皆無だったという。それは商店会の業務ということで理解が得られたことに加え、書き手のうち2名が、地元の祭である「高円寺フェス」のスタッフやフリーペーパーのライターとしてお店の方々と面識があったことが関係しているようだった。

とはいえ、店主たちがみんな本を手にとったり読んだりしたわけではなく、自分の店が登場しているとか、本が好きでないと興味を持ちづらい部分もあるようだった。企画の性格上、商店街全体で盛り上がるのは難しいのかもしれない。それは言うまでもなく、全店舗が登場しているわけではないからだ。せめて作家が5名いれば分担してなんとかなったかもしれないが、反面、民主主義的に全店舗を掲載した場合、それが創作の足かせになる可能性もある。掲載されていない店の反応は商店街でもHOT WIRE GROUP でも把握していないそうで、この企画の課題と言えそうだ。

小説の載った小冊子(A5判、32ページ)の配布部数は各巻とも公称5千部。第1巻は無料で配布しているが、第2巻と第3巻はエトアール商店会で買い物したときの特典という形で渡される。したがって実際に商店街に足を運ばないと手に入れることはできない。電子書籍にしたり、通信販売にするなど遠方の読者に配慮するしくみは用意されていない。配布できる範囲に物理的制約があるので、反応のほうも高円寺近辺からのものがほとんどだ。評判は上々で、他の商店街からも「媚びていないのがいい」と言われているという。だからといってターゲット層を地元に限定しているわけではなく、高円寺に興味を持つ人であればよそに住んでいてもぜひ手に取ってほしい、と同プロジェクトの担当者、山藤(さんとう)輝之さんは語っている。

公的資金が投入されたら、地域振興のために書かなくてはいけないのか?

この原稿は「地域振興の手段として物語を書く」という部分に興味があって書いているわけではない。あくまでもレジデンスとの関係から、書くテーマとして「町」を与えられたらどうするべきか、という観点から研究の対象にしている。

拙宅は横浜の黄金町から歩いて行ける距離である。毎秋開催のアートイベント「黄金町バザール」に昨年カナダ人の漫画家/アーチストであるウォルター・スコット(Walter Scott )が参加し、自身のシリーズ漫画『ウェンディー』の新作を黄金町で滞在制作した。『ヨコハマの災難』と題された成果物は短編集で、タイトルこそ「ヨコハマ」となってはいるものの、場所の特定できない欧米の物語が半分、同じく場所の特定できない日本の都市の物語が半分だった。横浜が舞台だと判別できるランドマークや地名、風景などは一切登場しない。黄金町にレジデンスしていたにも係わらず、それは「日本のどこかの町の物語」にすぎず、当然地域振興には貢献しづらいものだった。

このケースは「アーチスト(漫画家)がそこで滞在制作することそのものが地域貢献である」というテーゼに立っており、作家の地域貢献=地域の物語を書くこと、という日本における一般的イメージとは相反するものだった。公的支援で町を舞台にして書く場合、地域振興はかならずしも作品の必須事項ではない。この部分に関して誤解があると思う。地域への貢献はあくまでも作り手の善意か、依頼主の希望なり、都合なりによって盛り込まれるべき要素にすぎない。今回の企画はたまたま地域振興と小説を結びつけたものだった、ということである。

『高円寺エトアール物語』というプロジェクトは、地域アートと比較しながら語られるべき企画だと思う。

アート(とくに「地域アート」や「コミュニケーションアート」)の作り手は、ある地域に滞在してリサーチを行い、住人たちと対話を重ね、ときには教えを乞い、ときには共同作業を行ったり、ある部分を丸ごと人に任せてしまうときもある。そうかと思えば苦情を言われながら方向性を模索したり、あるいは反発してコアな部分だけは固持したりと、一筋縄ではいかない過程を経て作品を作る。その結果として完成した作品は作り手一人の手による成果物という感覚ではない。住民と作り手とが喧々諤々しながらコミュニケーションをとりあった過程も作品の一部であり、成果物は目に見えるものとして残った作品の一部に過ぎない。

文筆業は、アートのように、その制作過程において「他者を受け入れる」機会が極端に少ない。他者が立ち現れるのは、せいぜい取材の過程で当初の見立てが裏切られたときくらい。それから出版や公開前に確認作業をお願いするときくらいであろう。

理由は単純で、自分が作品全体を制御できるからだ。書き手は作品世界において万能の造物主である。ジョン・ケージが作曲する上で易経を使った(チャンス・オペレーション)ように、作り手に制御できない要素を半ば強引に導入することもできなくはないが、そこにポジティブな意味性があるとは思えない。

文学とアートにおけるこの違いは大きい。出版人は今回のようなプロジェクトに関して「公的資金による商店街振興策」にすぎず、「出版」とか「創作」という意味においては実りが少ない、と考えているかもしれない。それは上記に述べたように、地域社会という他者が創作の過程において立ち現れづらいという文学の性質に起因している部分があると感じられる。

もしエトアール通り商店会で行われたプロジェクトが地域アート作品であったならば「作品の力で世界の観方が変わる」ような成果物が誕生したに違いない。ただしそれが振興策になるかというと、それはまた別の話だ。振興策を打ちたい地域と、自立的な創造行為の両立はなかなか厳しい部分がある。もちろん「そんなことは言われなくても分かってるよ」と言われれば、それまでのことだ。

おそらく文学であっても、アート寄りのアプローチを仕掛けることができれば、地域振興を第一義としない作品がつくれるはずである。ただしそれは運営者の理解を得られれば、という前提があっての話だ。公的資金のバックアップで創作活動が行われるとき、アーチストは作家性を許容されて創造行為としてより純粋に近づき、文筆家は地域振興を目的によりサービス業に近づいていく、という暗黙の了解が成立してしまうことがなによりも怖ろしい。

住んでいる町のあこがれの部分を書く

さて、話を『高円寺エトアール物語』に戻そう。この企画の影の主役は第1巻『天狗ガールズ』を書いた増山かおりさん(写真)である。

執筆者の選定はもちろん、校正家も彼女が声掛けしているのだ。偶然か、それとも必然なのか、今回のメンバーは全員高円寺に縁がある面子で固められている。

執筆者の一人、半澤則吉さんはむかし東高円寺に住んでいた時期があり、同じく執筆者の枡野浩一さんも高円寺で暮らしていた時代がある。イラストの樋口達也さんは現在の住まいこそ宇都宮だが、高円寺に17年間住んでいたときは郵便局の配達員としてエトアール商店会を受け持っていたこともある。カメラマンの佐藤正純さんは増山さんと高円寺フェスのアート関連企画で知り合っている。そんなこんなで『高円寺エトアール物語』の制作チームは「ほぼオール高円寺」と言っても過言ではない陣容なのだった。

増山さん自身も高円寺に7年住んでいる。大学を卒業後、すぐに一人暮らしを開始。高円寺以外の場所に住むことは考えられなかったという。

「高円寺が自分にとってのアイコンだったんです。さくらももことかみうらじゅんとか好きなモノがみんな高円寺に関係していて。私の『天狗ガールズ』では、どうして高円寺が好きなのか? という理由を書くことが、結果的に高円寺の魅力を伝えられるいちばんよい方法だと考えました」

タイトルの「天狗」は作中に登場する架空のバンド「テングス」を指している。主人公は女子二人でこのバンドのファンである。バンドのモチーフになっているのは増山さんがハマッているという「イカ天(「三宅裕司のいかすバンド天国」)」出身のスリーピースバンド。高円寺のライブハウスへの出演経験も多く、ドラムは高円寺在住だという。

「高円寺のバンドなんだ、とますます好きになりました。実際になんども高円寺の町中で見かけているんです。尊敬する人と同じ町に住んでいる、という高揚感を書いています」

増山さんの作品は、高円寺の一般的なイメージ……古着とかロックバンドとかサブカルなどのイメージ……を一身に体現してる。

「私の作品はシリーズ一作目なので、高円寺がどういう町なのか示す必要がありました。そこは意識しています。その上でキャピキャピ感を出すために会話する相手がほしいと思って、主役は二人にしました。若い女の子のピチピチした感じが特に出ている天麩羅屋の『天米』の場面は、実体験の反映です。好きなバンドのジャケット撮影地である古い洋館へ行ったときの体験をほぼそのまま書いています。

はじめのうちは物語を成立させるために半ば無理やり書いていたのですが、洋館でバンドのメンバーが座った椅子に腰掛けた話を書いたら筆が滑り出しました。物語のディティールに自分の経験をなぞるように入れると書いていて楽しいですね」

ちなみにバンド名が「テングス」なのは、モチーフになったバンドが日本の中のおどろおどろしいイメージを歌っていることが関係しているという。と同時に、敬愛するみうらじゅんの影響もあるとかないとか。文体の方も大好きなさくらももこの古風な語調から影響を受けているそうだ。高円寺文化の美しい円環が出現しているというわけだ。

この作品はまず骨組みから決めたという。パル商店街と交差するエトアール商店会の手前側からじわじわ通りの奥に行く構成にしたのだ。「端から端まで登場させるという部分をいちばん意識した」というから職人的である。

「この作品は住んでいたからこそできた作品ですね。住んでいなければ書けないことを書くつもりはなかったんですが、端々にそれがにじみ出ていると思います。高円寺に住んでいればバンドマンが多いことは肌で分かりますし、時間帯ごとに変わる町のいろいろな顔も見ています。なにより町の空気が分かります」

では仮に、高円寺が好きで通いつめてはいるが住んではいない、という人が書いたらどうなるのだろうか? あるいは住んではいるものの、それほど町に愛情がない人が書くと、どうちがうのか?

この点に関して私と増山さんの話のなかでははっきりした答えは出なかったのだが、町に対する思いの温度差によって小説はいかようにでも書けるし、書く人が町を決める(町のキャラクターを決定する)側面もあるのではないか、という話になった。「本のタイトルに合わせて商店街の名称が変わってしまった」という逸話をもつ『高円寺純情商店街』(ねじめ正一)は小説が現実を動かした実例だが、小説のイメージに憧れてそのイメージに沿った人が後から集まってくる、という部分もあるかもしれない。そう考えると作品と町の関係は一方通行ではないはずだ。

それからもう1点、仮に見知らぬ町を舞台にして書く場合、どの程度の期間そこに住む必要があるのか、という部分に関しても議論した。増山さんの回答は「すべての季節の空気感を経験するために最低1年は必要」というものだった。私も同感である。できれば数年、最低でも1年は欲しい(あるいは1年の間に数週間の滞在を間隔を空けながら4〜5回繰り返すというかたちであれば、継続して住まなくても大丈夫かもしれない。この部分は検証が必要である)。

海外のライター・イン・レジデンス・プログラムの多くはその期間を3ヶ月間と定めている。滞在中の執筆テーマに関して制限が掛かることは皆無で、滞在先とは無関係な物語が書かれるケースが大半だ。それはこういう事情によるのだろう。

巨大チェーン店を駆逐する独特の雰囲気が高円寺らしさ

短編映画の自主上映会を主題にしたのが半澤則吉さん(写真)の第2巻『キネマボーイズ』だ。自身も映画サークルで作品を制作していたのかと思いきや、内容はまったくのフィクションで、映画は一度も撮ったことがないという。自分自身の経験も物語の中に織り込んでいる増山さんとは対照的に、半澤さんは実生活と距離を置いて書く人だった。小説家志望のライターという半澤さんの有り様も関係しているのかもしれない。

「短編を書くためにはキャラが立っているほうがうまくいきます。ヒロインのマヨちゃんですが、ここまでキャラがうまく立てられたのは初めてなんですよ。キャラものとして上手くいきました。

本来は堅いものが書きたいんですが、今回は30分から1時間でサクッと読み切れる分量を意識しました。とはいえ予定より字数が多くなってしまい、無理を言って写真を削ってもらっています」

2ヶ月程度で書き上げなくてはならないこともあり、半澤さんは書きためていた文章を読み返したという。そのなかにちょうどコーヒーに絡むものを見つけたため、冒頭の部分で流用しているそうだ。

「書き手3人の約束事として、『純喫茶エトアール』という店を必ず出す、というルールを作りました。最初のミーティングで『エトアール』は映画の上映もやる喫茶店、という設定になっています。エトアール商店会にはむかし映画館があったので、実際のお店と絡めて架空のシネマ・カフェを登場させる、という決めごとです。せっかくなので映画を前面に出そうとシネマ・カフェをフィーチャーしました。タイトルも増山さんの『天狗ガールズ』ありきで、ガールズとボーイズで対になっています」

半澤さんがイメージする高円寺の特徴は、なんだろうか。

「『TSUTAYAがない町』ですね。むかしはあったんですが、閉店したんですよ。巨大チェーン店を駆逐する独特の雰囲気が高円寺らしさ。『そういうことじゃねえよ』という空気感。それが高円寺ですね。ユニクロもないんですよ。

それから若者だけじゃなくて、おじいさん、お婆さんもいること。僕の本に登場するそば屋の『信濃』とか増山さんの本に出てくる天麩羅屋の『天米』とか、超渋い老舗なんですよ。長年行きつけている中年や年配のお客さんたちが常連で、年をとっても居心地がいい。みんながなじめる町。そんなイメージですね」

そんな町での反応はどうだったのだろうか。

「出版の仕事に携わっていると、”編集が終わった仕事は過去の話”という感覚になってきますが、今回は自分の名前で出させていただく作品ということで読者からの反応は気になりました。残念ながら生の声はあまり聞けていませんが、著者献本が50部あったので友達や周囲の人には配りまくりました。今回は読みやすさを追求しているだけあって、反応がいいんですよ。配った内40〜50%の人はメールや電話で感想をくれます」

友人に褒められた箇所はあとがきを「5年後」と設定したことで面白い効果が出ている部分だという。この作品はあとがきを上手く使った二重の入れ子構造になっているのだが、現実の店舗を舞台にしていることを踏まえ、あとがきには5年前にはなかった新しい店だけを登場させたのだという。

「取材のとき、いつ開店したのか訊いて廻ったんですよ。5年後の部分と整合性を持たせるためです」

現実の商店街とリンクした小説だけあって、高円寺好きな人でないと気がつかない工夫が施されているのだった。

私生活と地続きでも、町と冷静に距離をとった枡野作品

本好きの間では知られたことだが、歌人の枡野浩一さん(写真)は小説も書く。ヒット作『ショートソング』(2006年 集英社文庫)のイメージがあるのか、「さわやかな青春小説を書いてくれ」という依頼を受けることが多いそうだ。しかしそれが嫌で仕方がない。つねづね「漫画のノベライズなら嬉しいのに」と思っていたという。

そんな枡野さんが『高円寺エトアール物語』の依頼を受けた理由は、なんだろう。

「お金がなくて……ほぼお金目当てです。原稿料が前借りできたので」

ぶっちゃけた理由に少々面食らった。

もちろん金銭は動機の一つに過ぎない。

「いちばん売れた本は『ショートソング』。ただし僕本人の自信作ではありません。この本は企画物で、もとは携帯小説。最初は後輩歌人の佐々木あらら君とライブドアで連載していたんですが、(ライブドアの)事件後、集英社へ移って連載を継続した作品です。

自分の書きたいものよりも、企画物のほうが受けるんですよね。書きたいように書くとものすごくマニアックになっちゃうみたいで、読みづらくなる。自分が書きたい小説は読者から必要とされていない、企画に合わせたほうが自分の場合はいいだろう、という判断がありまして。それでお受けしました。分量もちょうどよかったですね」

高円寺愛に溢れた増山さんとも半澤さんとも異なる立ち位置からの参戦だったようだ。とはいえ、枡野さんは西荻窪生まれ。結婚していたころに新高円寺駅の近辺で暮らしており、離婚後は十年ほど吉祥寺在住。現在は新高円寺の隣町、南阿佐ヶ谷に仕事場がある。高円寺は勝手知ったる土地といって差し支えないだろう。

ところが「最初は過去の話を書こうと思っていたものの、実際に書き始めてみたら子連れOKな店しか知らないことに気づいた」という。結婚生活は子供中心に動いていたため、ファミリー向けの、いわば高円寺らしいサブカル感から外れたスポットを廻っていたらしい。そういうわけで執筆のとっかかりとして 「お子様OK」な店を紹介してもらったりしていたそうだが、書いてみたら現在の関心ごとをそのまま反映したものになっていたという。

枡野さんによる第3巻『天狗キネマ』は、主人公の歌人が相方の詩人と待ち合わせするため、エトアール通りの寿司屋に向かう場面から始まる。しかし待てど暮らせど相方は現れない。実はエトアール通りには寿司屋が2軒あったのだ。iPhoneを家に忘れた歌人は、商店街の店舗をつぎつぎと覗いていく。

「この作品は今まででいちばん私小説的というか、エッセイ色が強いですね。舞台だけはこの商店街に寄せていますが、ほとんど実話です。創作しているのは寿司屋のくだりなどほんのわずかな箇所だけ。世間は頭で考えた話のほうを評価するのかもしれませんが、それは自分の感覚とは違いますね。

壊れて水浸しになったトイレを女性ファンのアドバイスを受けて自分で修理する話も実話ですし、道端で知らない女性から声をかけられて握手した、というエピソードも実話です。(作中でも番組名は出していませんが)あるテレビ番組のオーディションのこととか、リアルタイムの出来事を反映させています。そのほうが現実と作品が地続きになると思ったんですね。気を遣ったのは事実関係との整合性です」

もう一点心がけたのは「自分だけが分かる高円寺にはしない」ことだという。高円寺に住んでいたことを明らかにしながらも、「ビジター感」を大切にしたそうだ。

出版社を通さないという話に心が動いた

『従来とはちがう出版の方法はないか』と絶えず考えつづけてきましたが、今回の話は公称5千部。これが出版社経由ではなく町で配られるという話に心が動きましたね。そんな流通の仕方は面白いと思って。

ずっと短歌の世界で仕事をしてきましたが、短歌の世界は99%自費出版。僕自身は必ず商業出版してきたんですけど、いまは出版界も不況だから、もはや詩歌の世界の自費出版と小説などの部数がそれほど変わらなくなってきています。むしろ完全自費出版のほうがいいケースもあるんじゃないか、と疑いを持っていて。

僕が出した本、たとえばリトルモアから出した本(『すれちがうとき聴いた歌』 著・枡野浩一、絵・會本 久美子)は雑誌連載をまとめたものですが、文章量が少ないので本にならない、と連載時の出版社には出版を断られてしまいました。そこでデザインまですべて友達に作ってもらっていくつかの出版社に持ち込みに行ったんですが、リトルモアの編集部が気にいってくださって世に出るまで2年くらいかかりましたね。でも売れなかった。イラストレーターにとってはリトルモアというブランド力のある出版社から本が出たことは喜ばしいことだったし、僕自身とても有り難いと思っていますけれど、もしかしたらシンプルな本を自主制作して枡野書店(仕事場を開放したイベントスペース兼インディーズ書店)で手売りしたほうが現金が得られたかもしれないし、出版社も在庫を抱えなかったし、みんなにとって得だったかもしれないと思うこともあります。まあ、ものすごく気にいる美しい本に仕上がったのに増刷されなかった、という結果ありきで思ったことなんですけれども。

佐々木あらら君はイラストレーターから依頼されてイラストとのコラボレーション歌集を完全自主制作しているんです。薄い本なんですけど紙もデザインも良くて少部数限定で。そういうものはみんな好きだから、滅多に開かない枡野書店に置いているのにすぐ売れちゃうんですよ。1冊1200円だから採算は取れていて、そこそこ利益もあったみたい。ある企画展のために制作されたもので、佐々木あらら君は制作費を負担していないそうです。

そういうことは作家(小説家・ライター)にもありうると思っています。ミュージシャンの世界では既にあってメジャーレーベルと契約しちゃうよりも、『自分でつくってライブと合わせて手売りしたほうが食える』と言う人が実際にいるわけですよ」

枡野さんは出版社とも、ライブドアというネット企業とも仕事をした経験があり、なおかつタレント的な活動やメルマガなど読者から直接お金を受け取るしくみも作っている。今回のように公的な財源から報酬を受け取った経験はあるのだろうか?

「今回のような話は珍しいと思いますよ。今までの経験だと、国絡みの予算が出たのは『街角で短歌を見せる』というアートプロジェクト(丸の内のアートプロジェクト『コトバメッセ2004』)くらい」

枡野さんは短歌のようにお金にならないジャンルにはファン層を広げていくアイデアが必要だ、と語った。

「作家は個人事業主のような感覚だと思うんですよ。一方、短歌は華道や茶道のような徒弟制度に近い世界。ヒエラルキーがあってトップの人は教えながら生活していく。下々は会費を払って先生に見てもらう。俳句は特に顕著で推薦文を書いてもらうのにお金がたくさん必要だとか。それが本当に嫌で、どうにかそうじゃないことをやりたいと思ってきたんですけど」

その姿勢が、現在の活動につながっている。実は桝野さんは「詩人歌人」というコンビ名で芸人活動しているのだ。最近は先輩芸人を交えて「詩人歌人と植田マコト」というトリオでライブに出ている(『天狗キネマ』には、コンビとトリオの間で揺れ動く気持が書き込まれている)。お笑いと短歌。意表を突く組み合わせに思えるが、

「『活字業界でないものと短歌をくっつける』という発想なんですよ。お笑いというメジャーなものに短歌を混ぜ込むことでみんなに知ってもらえたらと思っていて。

昨日も浅草でステージ二つやって来たんですけど、通りすがりの観光客の前で短歌を交えた漫才をやるんですよ。僕が歌人。こっちに詩人がいて真ん中に先輩がいて突っ込むという。ポエムと短歌で戦っていく、という感じの漫才なんですよね。しかも先輩が絶えず突っ込むから客席が大爆笑する、という感じで。

それによって僕はいま新作短歌をたくさん作っていて、ライブの感想もネタも短歌にしている。依頼されてつくるよりももっと速いペースで短歌を作っている。しかも耳で聞いて通じるもの、笑えるものという考えで作っているから、すこし違う思考回路で作っている。そういうことが僕がやりたい表現活動で、短歌雑誌に書くことはそんなに興味がないですね」

という。

短歌は結社を中心とする歌壇を土台に愛好されてきた。不特定多数の読者を相手にする商業出版とは別の回路のなかで廻ってきたのだ。だからこそ出版不況の影響も少ない。作家とよばれる人たちがやらないであろう取り組みも多い。枡野さんのなかでは短歌も芸人活動も完全に地続きなのだった。

短歌は文字数が少ないがゆえに全文を文字化してビジュアライズしやすく、インスタレーションとの親和性も高い。また「詠む」ことを前提として成立した形式なので、声に出すというパフォーマンス的な要素も内包している。また一般人も作り手として参加しやすい。小説などと違って愛好家が表現する側として関わるのも比較的容易だ。きっとまだまだ短歌を活かす盲点があるはずだ。そしてそれは文筆の世界全体にも言えるのではないか。

文筆業と公共事業

今回のプロジェクトは「公的資金による商店街振興策」の一環であるが、もう少し広い意味で文筆業のスキルを公共事業のなかに活かすことはできないものだろうか。

公共事業とは、「中央政府や地方公共団体が、市場によっては適切な量の供給が望みにくい財・サービスを提供する事業のこと(wikipedia)」だという。定義を見る限りにおいては、まさに芸術のためにあるような事業だといえる。

芸術と公共事業といえば、パブリックアート(路上彫刻など)という分かりやすい実例がある。パフォーマンス分野であれば、オリンピックの開会式や閉会式の演出がこれに該当すると思う。文学では県歌や市歌の作詞が上げられるだろう。

こうした仕事は「食べるための仕事」あるいは「余技」であって、作家の本分ではない、という意見もありそうだ。しかし私はかならずしもそうだとは思わない。東日本大震災以降「表現者は被災地に何ができるのか」が議論されるようになってから、表現物は単なる個人の自己実現や欲求の発露に留まらなくなっていると思う。

芸術には公共性がある。文学も含めた表現は、単なる個人の表現欲求の排泄物ではない。そうではないからこそ、支援の対象になりうる。

アメリカでは大恐慌後の1930年代、ニューディール政策の一環として、WPA(公共事業促進局)の手で失業美術家(残念ながら、日本にはこの概念がない)支援計画「フェデラル・ワン」が進められた。対象者のなかには美術家、音楽家、舞台人ばかりでなく、文筆家も含まれていた。

作家救済策は「連邦作家計画(Federal Writers’ Project [FWP] )」とよばれ、最盛期で約6,600人の作家や歴史家らが雇用された(同時に、専門教育を受けていない一般の失業者も各州の判断で編者として雇用されている)。彼らは口承文芸や風土記の要素を併せ持つ『アメリカン・ガイド・シリーズ(全米48州各一冊及びアラスカ、プエルト・リコ、ワシントン D.C.版)』や地域紹介のパンフレット類、黒人奴隷の口承文化記録、子供向けの書籍などを制作した。この政策の恩恵を受けたのちの大物作家には、ジョン・スタインベック、ジョン・チーヴァー、リチャード・ライト、ジム・トンプソン、ゾラ・ニール・ハーストンなどがいる。

またアーサー・ミラーは同じく「フェデラル・ワン」のうちのひとつで舞台人を支援する「連邦劇場計画(Federal Theatre Project [FTP] )」のおかげで地位を確立した劇作家である。もし「フェデラル・ワン」がなければ彼らは大不況に揉まれて沈んでしまい、大きな発表の機会には恵まれなかったであろう。

文部科学省は2001年に行われた文化審議会第7回総会議事要旨のなかで、「フェデラル・ワン」について以下のように総括している。

フェデラル・ワンがもたらした、現代日本への示唆は何か。

このプロジェクトは戦後の米国の文化産業の隆盛に大きな効果をもたらしたといえる。Orson Wells, Burt Lancasterなど著名なハリウッド関係者はこの時に雇用されており、大恐慌時に一時投資家が撤退したハリウッドが1930年代に盛り返したが、ハリウッドの成長にも相当の影響を与えたと思われる。政府の報告書にも米国演劇史上非常に重要な貢献をしたということが記述されている。(中略)

また、フェデラル・ワンは米国人を対象としたものではなく、米国に居住する芸術家を対象として施策が展開された。これにより多くの優れた芸術家が失業者が溢れる米国に流入したという効果は忘れてはならない。

さらに、フェデラル・ワンは地域社会と密接に結合されて展開したため、保守派の巻き返しがあって連邦政府の支出が途絶えた後も、地域社会の支援でプロジェクトが継続された地域もあるなど、地域社会での文化の発展にも大きな効果をもたらしたと言える。

文化支援というのは、結局のところ「タニマチ」だ。タニマチは見返りを求めない。応援している人物の活躍を期待するだけだ。「好きなものを好きなように書いてくれ」も支援だが、仕事を与えるのも支援だ。地域振興など、営利目的に直結しない仕事はもっとあってもいい。自分たちの書いた作品が世の中の役に立つ。それは単純に素敵なことではないだろうか。

しかし本稿の前半で触れたように、ブログライターを養成するなどしてネットで町の魅力を発信する事業というのには、どこか引っかかりを感じる。地方都市などローカルエリアからの文化発信力強化は大切だと思うが、実用性を過度に期待されると、それは支援という文脈から外れる。この部分が上手く説明できていないので、この原稿はまとまりのないものに感じられるかもしれない。

さいわい『高円寺エトアール物語』は陳腐でありきたりな作品にはなっていなかった。私はこの企画を大いに評価したいと思う。

パブリックアートを揶揄する「彫刻公害」という言葉があるように、公共事業における文学作品にも、いつか個人的な表現と公共性の衝突が見られる日が来るかもしれない。しかし日本において文筆業が公的な役目を仰せつかる事例はまだまだ少ない。「文筆公害」が問題とされる日が来るのはまだまだ遠そうだ。

執筆者紹介

- ノンフィクション作家。東京生まれ、横浜在住。法政大学法学部政治学科卒業。東京藝術大学大学院映像研究科GeidaiRAM2016年度研修生。「土地にまつわる習俗」や近現代史をテーマに執筆する。ニューヨークやキューバでヴードゥーの儀式に参加して踊ったり、東京で秘密結社フリーメイソンのパーティーに参加したり、横須賀で海中軍事遺跡「第三海堡」引き上げ工事に参加したりしながら、2冊の著作を書き上げる。近年はアートプロジェクトの世界にも足を突っ込んでいる。twitter id は@yanvalou

最近投稿された記事

- 2017.01.26対談・インタビュー・座談会など多和田葉子さんインタビュー

〜ビルドゥングスロマンとしての〈ライター・イン・レジデンス〉 - 2015.04.05レポート「まちおこし小説」が投げかける文筆の公共性

- 2014.06.16レポートライター・イン・レジデンスin浦河体験記

- 2013.07.18レポート新人作家の創作の場になったケルアックの家