最近のアメリカの出版界を賑わせているのはモニカ・ルインスキーが回想録の出版社を探しているという話題である。モニカはビル・クリントン元大統領と愛人関係があり、ホワイトハウス内でセックス行為をしたという事件は有名で、彼女の回想録が出版されれば話題となるのは間違いない。

しかし、僕が注目したのは彼女がどんな回想録を書くかではなく、ワシントン・ポスト紙やそのほかのメディアが報じた彼女の本に対するアドバンスの額だった。アドバンスのシステムについては後で説明するが、日本にはない印税の前払い制度と思ってくれればいい。

1200万ドルのアドバンスは適正か?

メディアが報じたのは、モニカの本に1200万ドルのアドバンスを支払う出版社があるというニュースだった。ビル・クリントンも自伝「My Life」を出版しているが、その際に彼の受け取ったアドバンスは1500万ドル。ビルの妻でいまの米国務長官であるヒラリーの方は「Living History」という自伝で800万ドルのアドバンスを受け取っている。

一方、クリントン夫婦がこれまでに受け取ったそれぞれの著作からの印税はビルが3000万ドル、ヒラリーが1000万ドルということで、ふたりともアドバンス額を超えている。印税はもちろん、アドバンスの分を差し引いた金額が支払われる。

この数字と比べた場合、モニカの1200万ドルのアドバンス額は適正かどうか。実はこのニュースの出所が分かっていない。ワシントン・ポスト紙の記事にしても「ナショナル・エンクアイアラー」誌のニュースを出所にしていて、自社のオリジナル・ソースからのニュースではない。「ナショナル・エンクアイアラー」誌は俳優メル・ギブソンがポルノ女優と浮気をしていたとか、ブリトニー・スピアーズの妹が妊娠したとかいう、いわゆるゴシップ記事を売り物にしている雑誌だ。

そこで囁かれたのが、この1200万ドルという金額は、モニカ側が流した情報ではないかという噂だった。アドバンスの額をつり上げるためのメディア操作だというのだ。あくまで憶測に過ぎないが、刊行前の(原稿ができているかも定かではない)本に対する注目度としては高いものがある。これはモニカにとっても悪いことではないと思う。

アドバンスは予想される「利益」に対する報酬

さて、モニカの話はここまでとして、そのアドバンスは一体どういうシステムなのかを紹介しよう。

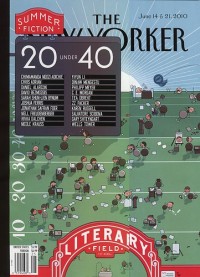

期待の新人作家を特集した「ニューヨーカー」誌の表紙。

アメリカの出版社は、作家と出版契約を結ぶと、ほとんどの場合ただちにアドバンスを支払う。最近話を聞いた、電子書籍専門の出版社のなかにはアドバンスを支払わないところもあったが、そこでも著名な作家にはアドバンスを支払っていた。アドバンスは日本の印税にあたるものだが、日本の印税は作品の「刷り部数✕定価」(売上げ予想)に対して支払われるのに対し、アメリカのアドバンスは出版社が予想した「利益」に対して出版契約時に支払われるものだ。

有名な人物や作家となると、出版社間でその人物や作家の取り合いとなり、まだ完成されていない作品に対して、アドバンスが数十万ドルとか数百万ドルまで高騰する。そのほかにも「ニューヨーカー」誌で「20 Under 40 (40歳以下の期待の若手作家20人)」などの特集に選ばれると、まだ本を出したことがない新人作家に多額のアドバンスを提示する出版社も現れる。

ちなみに、もし本が売れなかったとしても、アドバンスとして受け取ったお金を返す必要はない。多くのアドバンスを支払ったにもかかわらず、本が売れないこともあるので、アドバンスは出版社にとっては一種の賭けの要素がある。とくに新人の書き手の場合、出版社はアドバンスの金額に頭を悩ますことになる。

名編集者フィスケットジョンかく語りき

アドバンスについて編集者ゲイリー・フィスケットジョンは次のように語っている。

新人作家のアバンスの額をいくらにするかについて、私の30年を超える編集者経験から得た答えは、「ある想像上の車が壊れた場合、その修理にいくらかかるかを自動車の修理工に聞くようなものだ」ということです。

つまり、すべてが机の上の話で、ベテラン編集者といえどもこれといった確信があっての数字ではないのだ。

名編集者として知られるゲイリー・フィスケットジョン。Photo by: Takashi Hata

フィスケットジョンはアメリカ大手出版社クノッフの重鎮で、レイモンド・カーヴァー、コーマック・マッカーシー、ジェイ・マキナニー、そして村上春樹などの編集者だが、当たり前のことながら、デビューしたばかりの作家の本がどのくらい売れるかはフィスケットジョンといえども分からない。

その分からないアドバンスの額を出版社はどのように決めているのだろうか。

クノッフなどの大手出版社では、作家に支払うアドバンスが100万ドルの単位になることもある。僕はクノッフ社全体としてアドバンスに対する年間予算などがあり、そこから取れる作家を決めているのだろうかと思い、彼にそう訊ねてみた。

いいえ、そうではありません。まず、最初にその作品を出版したいかどうかを編集者が決めます。その次に、出版社としてどの程度までの額を提示できるかを決める。その上で、「これ以上、支払ったら誰が考えても、利益が出ない」というラインを見極めて、アドバンス額を決定するのです。

フィスケットジョンいわく、まずは、作品ありきということだ。

ところで、アドバンスは作家にとってなかなかよいシステムといえる。先ほど言ったように、もしアドバンス以上に本が売れれば、アドバンスを超えた分の印税も支払われる。一方、本が売れなくともアドバンスを返す義務はない。ノンフィクションの作家などは、企画の段階でアドバンスの半額が支払われ、原稿入校終了時点で残りの半額が支払われる場合もある。なぜそういうルールなのか。

そうしなければ、本を書けない作家もいるからです。

とフィスケットジョンは言う。

アドバンスは出版社にも作家にも理にかなうシステム

とくに長期の取材が必要なノンフィクション作家の場合、先にまとまったお金がないと取材活動どころか、その間の自分の生活を支えることもできない。つまり、企画としてやりたいことがあっても、経済的にその本の執筆ができない状況に陥る。そんなときに、頼りとなるのが出版社からのアドバンスだ。

アドバンスは作家を育て、額の多いアドバンスはニュースともなり、その作家の作品に大きな注目が集まるという利点もある。そのことを考えれば、アドバンスは出版社にとっても理にかなうシステムなのだろう。

一方、作家側としての問題は、アメリカの大手出版社が持ち込みの企画や原稿を受付けていないところだろう。フィスケットジョンも、リテラリー・エージェントの代理を受けない原稿や企画は受付けない、と言っている。

作家を目指す多くの人々から、自分の作品は水準に達しているのだが、代理をしてくれるリテラリー・エージェントを見つけられないという話をよく聞く。作家にとっては、まず自分の作品を理解してくれて、親身になって書籍出版社や雑誌社に売り込みをしてくれるエージェントを見つけることが大切となってくる。

書籍出版社だけではなく、「ニューヨーカー」誌など雑誌社もそうだが、一度編集者に認められれば、新人といえども手厚い助言を受けられる。本を出版した場合は、作家によっては額が2000ドル(ペーパーバックの単価を18ドルとして、著者の印税率がハードカバーの10%より低い9%。出版社が予想する売上げ部数が約1300部の場合)などという時もあるが、アドバンスも入る。

では、どうやってアメリカの書籍編集者や雑誌編集者は作品を選んでいくのだろうか。これは、リテラリー・エージェントの仕組みとともにある話題なので、機会を改めて話をしてみたい。

※【お知らせ】秦隆司のメールマガジン「ニューヨーク発:秦隆司のアメリカ出版界と洋書、そして英語の話」が始まりました。毎週金曜日にお届け致します。ご興味のある方はこちらからどうぞ。

■関連記事

・エージェンシーに電子書籍は追い風となるか

・アメリカン・マガジン好きに贈る本

・本のジャム・セッションは電子書籍でも続く

執筆者紹介

- ブックジャム・ブックス主幹。東京生まれ。記者・編集者を経てニューヨークで独立。アメリカ文学専門誌「アメリカン・ブックジャム」を創刊。ニューヨーク在住。最近の著者に、電子書籍とオンデマンド印刷で本を出版するORブックスの創設者ジョン・オークスを追った『ベスセラーはもういらない』(ボイジャー刊)がある。

最近投稿された記事

- 2021.02.26コラム「月光ソナタ」の楽譜が語ること

- 2017.04.28コラム名門文芸誌エヴァグリーン・レビューの再始動

- 2016.05.13コラムパナマ文書事件が明らかにした「第五階級」とは

- 2015.02.04コラムなぜ「悪いこと」は「良いこと」より強いのか