Kindle Direct Publishingも日本上陸

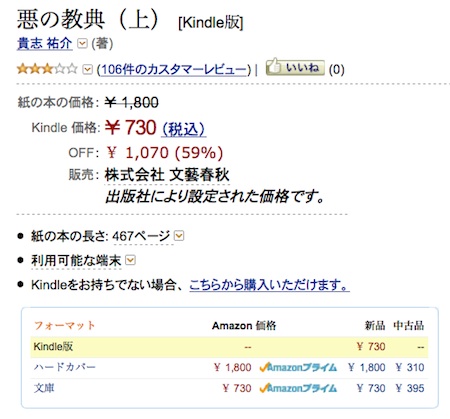

アマゾンの電子書籍サービス、Kindleがようやく日本に上陸した。そして間を置かずに、Kindle Direct Publishingも日本で開始された。Kindle端末とキンドルストアについては「まもなく日本上陸」という報道が何度となく繰り返されてきたから、遂にやって来たという感じだろう。でも、Kindle Direct Publishingまでこうして一緒にはじまるとは思っていなかった。

キンドル・ストアのオープンに合わせてKindle Direct Publishingも同時に始まった。

Kindle Direct Publishingは電子書籍の自費出版サービスだ。いや、自費出版というのは語弊があるかもしれない。いわゆる自費出版は、数十万円から時に数百万円というお金を持ち出して、数百数千の本を作って売るという、文字通り自分のお金ではじめる出版のことである。

一方、Kindle Direct Publishingは、データの入稿さえ自分でしてしまえば、あとはアマゾンが売ってくれる。というか、アマゾンのキンドルストアに並べてくれる。そして実際に本が売れたら、著者にお金が入る。少なくとも出版について、お金を持ち出す必要はない。ちなみにKindle Direct PublishingはかつてKindle DTPという名前だった。

余談だがオンラインの自費出版サービスといえばlulu.comという老舗があって、こちらはデータを入稿すれば、注文が入るたび一冊単位でオンデマンド印刷をして、顧客に届けてくれるというなかなか夢のある作りである。

Kindle Direct Publishingは残念ながら電子データをKindle端末やKindleアプリに届けてくれるだけだが、自慢の1 Click注文とWhispersyncにより、注文するとすぐに読めるという強みがある。なにしろ、巨大書籍ストアであるアマゾンに自分の本が並ぶのだ。面白すぎるではないか。というわけで、さっそく試してみた。

出版までの手順

入稿はまったく難しくない。まず、Kindle Direct Publishingのウェブサイトを開く。アマゾンのアカウントはもう設定済みだろうから、ログインして、印税を振り込む銀行口座を登録して、本のタイトルと説明を書いて、表紙と原稿のデータを入稿して、価格を決める。終わり。

あえて言うなら、原稿を用意するのが難しいだろうか。私はとある新人賞に応募した中篇のサラリーマン暗殺者小説が手元にあったので、これを利用することにした。

EPUB3への変換にはAozoraEpub3というソフトウェアが便利。

テキストデータはAozoraEpub3というソフトウェアでEPUB3に簡単に変換できる。もともとは青空文庫用の変換ツールだが、他のテキストデータも問題なく変換してくれる。青空文庫の記法を利用すれば、改頁なども簡単に入力できる。

もちろん、EPUBにしてから、HTMLやCSSに手を加えてもいい。手の凝んだことをやりたいなら、まっとうなEPUBオーサリングツールもたくさんある。

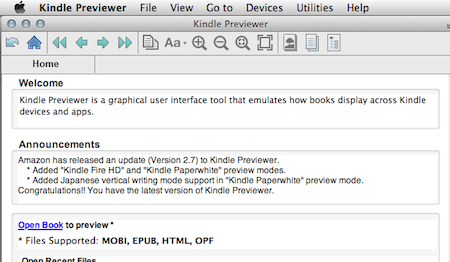

アマゾンのページにはEPUBを直接入稿できるとあるが、私が試した時はエラーになった。そこでアマゾン公式の変換ツール、KindleGenやKindle Previewerを利用して、EPUB3をKindleのmobi形式に変換する。Kindle Previewerは名前どおり変換したmobiファイルを実際に閲覧できるのでおすすめだ。

公開前のプレビューにはKindle Previewerをつかう。

あと、表紙の画像も必要である。私はFlickrのCreative Commons画像から良さそうなのを見つけて、Gimpでタイトルを重ねた。

一通り設定すれば、48時間以内に審査を行うと言われる。あとは待つだけ。サイトの表記によれば、審査が通ればすぐに買えるようになるということだったが、まだ体制が整っていないのか、承認される、ストアに並ぶ、買えるようになる、という各段階にそれぞれ多少の待ち時間が必要なようだ。

出版してみて気付いたこと

手順はこれだけだが、実際にやってみると色々なことに気付く。

まず最初に驚くのは、Kindle Lending Libraryに本を登録するかと聞かれることだ。これはすでに米国で始まっている電子書籍の無料貸し出しサービスで、アマゾンプライム会員であれば、対象の書籍を月に1冊まで追加料金なしで読むことができる。そして対象の書籍の大半が、Direct Publishing経由の自費出版本という仕組み。自費出版サービスで本を集めておいて、貸し出しサービスで顧客を集めるのだから、なかなかうまく出来ている。

Lending Library経由で受け取れる印税については総額がサービス全体で決まっていて、実際に読まれた本の割合で作家に分配される。ちょっと前に米国の女子高生が月に何十万を稼いだという発表もあった。自費出版本がある程度揃えば、日本でも開始されるのだろう。

次に、登録した本をレンタル可能にしていいかとも聞かれる。これは本を購入したユーザーが、一定期間のあいだ友達に本を貸せる機能だ。貸しているあいだ、購入した本人は読むことができない。どれくらい実用性があるのかは分からないが、これも作家が自分で設定できる。

そして、DRMの有無を選べることにも驚いた。Kindleといえば独自のmobi形式で独自のDRMとばかり思っていたが、DRMを無しにすることもできる。無しにすれば、当然ユーザーはコピーして他人に配布できる。パブリックドメイン本などは当然DRMを無しにしなければいけないのだろうが、それ以外に活用方法があるのだろうか?

電子出版は儲かるか

さて、出版となると、避けては通れないのがロイヤリティ(印税)の話である。Kindle Direct Publishingのロイヤリティは30%だ。一般的な書籍が10%だから、それと比較すればずいぶん高い割合のように感じる。でもアマゾンが70%も 持って行くのか、とも思う。ジャンルは異なるが、アップルやGoogleのアプリストアでは手数料30%というのが業界標準になっているから、ちょうど反転した形である。

最低価格は100円で、それ以上であれば価格設定ができる。ただいずれにせよ、自費出版にできる値付けは数百円だろう。そうすると、一冊売れて数十円〜二百数十円の儲け。さて、何冊売れるの、という話である。最低価格を300円にするなど条件を満たせば、ロイヤリティは70%と倍以上になるが、それでも500円の自費出版本が2000部も売れるだろうか? これが売れて70万円である。どうもKindle Direct Publishingで大金持ち、というのは難しそうだ。

まあ、本で稼ぐのは難しいというのは、自費出版に限った話でも、電子書籍に限った話でもない。だからみんなビジネス書の作家は講演に出るし、文芸作家はコラムを書く。もちろん、電子書籍で大ヒットを飛ばす人も出てくるかもしれない。海外でやたら売れてるFifty Shades of Greyというアダルトっぽい小説は、本屋で買うのが躊躇われたので、電子書籍で人気という。

だからもしかしたら、次は自費出版からこういうヒット作が出てくるかもしれない。実際、自費出版業界では電子書籍以前からちょこちょことヒット作が出る傾向にある。とはいえ、お金稼ぎなら有料メルマガやアフィリエイトにいそしむほうが筋が良さそうだ。すでに十分な知名度を持つ作家がKindle Direct Publishingに手を出すというのはアリかもしれないが、そういったセミプロ〜プロ対応としてはアマゾン自身が出版社としての機能を強化していく道のほうがずっとありえる。

遊び場としてのKindle Direct Publishing

筆者がkdpで出版した小説。

ただ、儲かる儲からないとは別の話で、やっぱりKindle Direct Publishingってすごく面白い遊び場になるんじゃないかと言いたい。世の中にはなんだかんだとまとまった文章を書いている人がたくさんいるわけだけど、いまはブログ以上に長い文章を出せる場所がない。対価をもらえる仕組みもほとんどない。Kindle Direct Publishingはそうした文書の受け皿になって、同人誌的な表現の場としても、研究者の報告の場としても利用することができる。

もちろん中身は玉石混淆だろうし、これからひどい出来のものばかりが氾濫してもまったく驚かない。でも少数の出版社が本を出す出さないを決める状況から、一気にみんな好き勝手に同人誌を出していたころにまでタイムスリップしてしまう。何十万円もかけないとできなかった自費出版が、ノーリスクでできてしまう。そして、そんな同人誌が有名作家の本と一緒にオンラインストアに並ぶ。僕の名前で検索すると、昔書いた紙のビジネス書と、Kindleの小説が並ぶ。なんだかとっても愉快である。あえて言えば、その場をアマゾンが取り仕切っているというのが恐ろしいわけだけど、それはまあ別の話。

というわけで、サラリーマン暗殺者小説「夏は暗殺の季節」をぜひどうぞ。200円です。ほかのKindle本同様、無料サンプルもあります。件のDRMも無しにしたので、気に入ったら配布してみてください。

※この記事は「辺境社会研究室」で10月29日に公開された記事「電子出版のススメ:Kindle Direct Publishing体験記」を、著者の了解を得て改題のうえ転載したものです(「マガジン航」編集部)。