1月28日に創刊した「月刊群雛 (GunSu) ~インディーズ作家を応援するマガジン~」も、早いもので3号目が発売開始されました。おかげさまでこれまでの号は多くの方々にご購入いただき、たくさんの感想を頂戴することができました。また、直接的、間接的な支援や、温かい応援の言葉もいただきました。この場をお借りして、みなさまに御礼申し上げます。ほんとうにありがとうございます。

さて、創刊の日に「マガジン航」へ寄稿させていただいた「同人雑誌「月刊群雛 (GunSu)」が目指すこと」では、この「月刊群雛」とはそもそもどういう雑誌なのか、どういう目的で作ったのか、どこを目指しているのか、参加条件はどうなっているのかといった概要を説明しました。そこで今回は、実際にどのような形で制作をしているかについてお話させて頂きます。

「群雛」3号(2014年4月号)の表紙デザイン。

「月刊群雛」の制作は発売3週前から始まる

「月刊群雛」は、毎月最終火曜日が発売日です。参加者の募集は、発売日の3週間前くらいから開始します。Google+のコミュニティで「月刊群雛 (GunSu)」参加者募集の「イベント」を立てて、参加の意思表明コメントをした人から順に掲載枠が与えられます。つまり「早い者勝ち」です。参加申し込みを受け付けた方には、作品原稿、インタビュー原稿、プロフィール画像の3点セットをメールで入稿してもらいます。入稿締め切りは、発売日の1週間前です。インタビューの質問はあらかじめ公開しているので、準備万端で待ち構えていて参加受け付け直後に入稿してくれる方もいます。締め切りギリギリまで推敲する方もいます。募集開始から入稿締め切りまで2週間ほどありますが、わりと入稿のタイミングはバラけます。

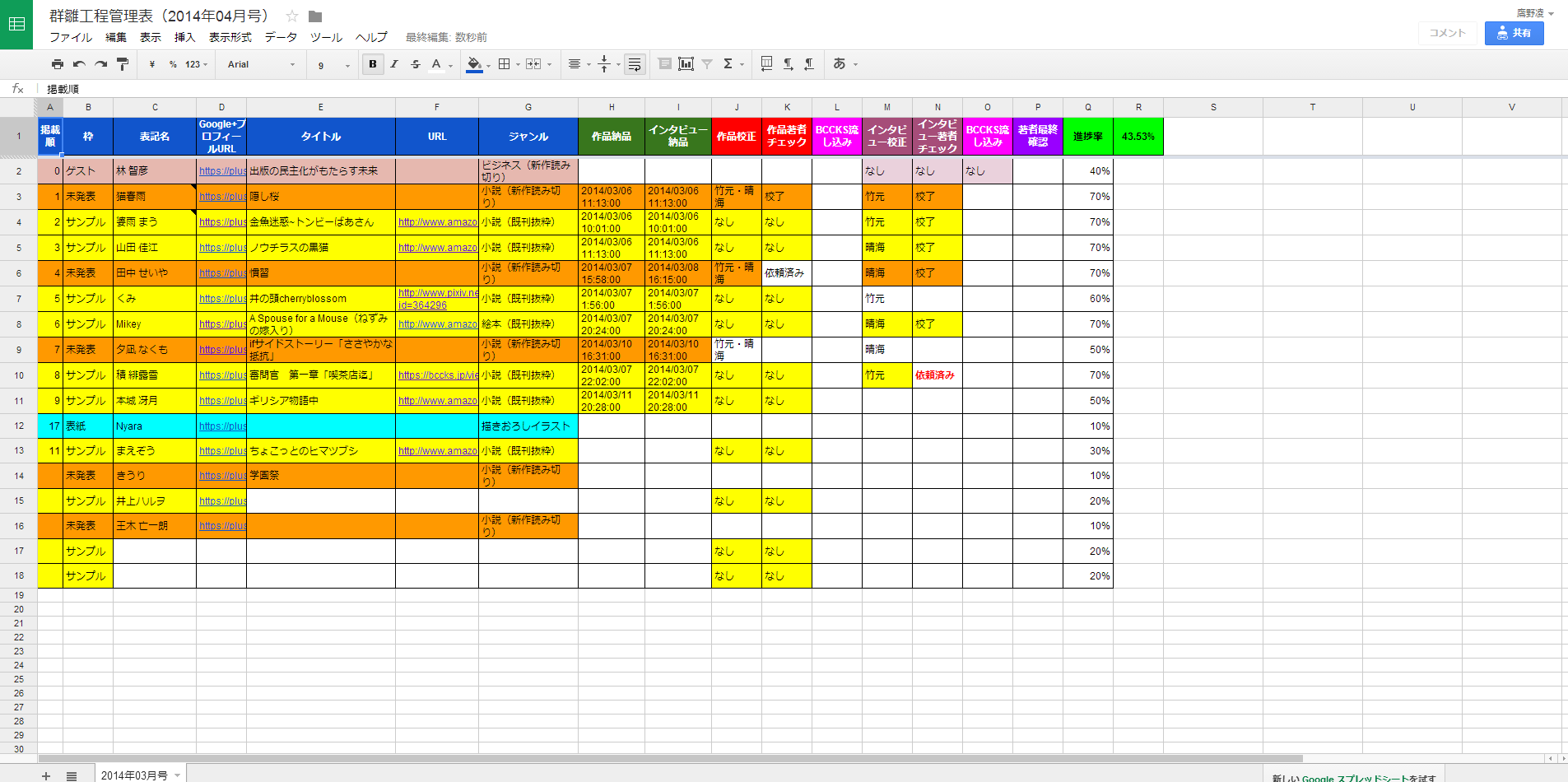

というのは、「掲載順は入稿順」というルールにしているからです。前の方に載せたい方もいれば、後ろの方で構わない方もいるでしょう。掲載順を編集側の考えで決めるのではなく、参加者自らの意思に委ねる形にしているわけです。本来は、作品を読者にどういう順番で見せるか? という点も、その雑誌の特色を示す編集方針です。しかし、電子版ならメニューから目次を開けば1タップで好きな作品へ移動できてしまうわけですから、あまりそこへ強い編集の意志を込めても仕方がないと思ったのです。なお、工程管理はGoogleドライブのスプレッドシートを使って行い、4月号からは参加者全員が見られる形で共有することにしました。

原稿はGoogleドライブで共有し編集する

入稿された原稿のうち、文章はそのままGoogleドライブのドキュメントへ貼り付けます。イラストや写真などは、念のためGoogle画像検索で無断使用ではないかどうかのチェックをします。文章も、念のためGoogleドライブ上から「リサーチ」機能を使って、Web上に同じフレーズがないかどうかをざっと調べます。この辺りのチェック工程は、新作枠に対してだけ行います。既刊枠は、既に発売されている作品のサンプルであり、販売プラットフォームの審査を受けていることが前提だからです。

文章は、縦書き向けに整形します。Googleドライブが縦書きに対応してくれればいいのですが、残念ながら非対応なので、横書きのまま縦書きを想定して修正します。主に、行頭の1字空け、英数記号の全角化などです。誤字・脱字がないかどうかもざっとチェックします。「ざっとチェック」というのは、編集協力者がいる前提です。ありがたいことに、これまでのところずっと編集を手伝ってくれる方がいたので、非常に助かっています。

Googleドライブで、編集協力者とドキュメントを共有し、チェックの依頼をします。連絡は、リアルタイム性の高いハングアウトチャットを使っています。メールだと埋もれてしまったり、文面の形式に気を遣わなければならなかったりするので、気軽に使えるチャットは意外と便利です。また、ハングアウトのチャットはGmailにログが残るので、後で検索して探しだすのが容易いところが重宝します。

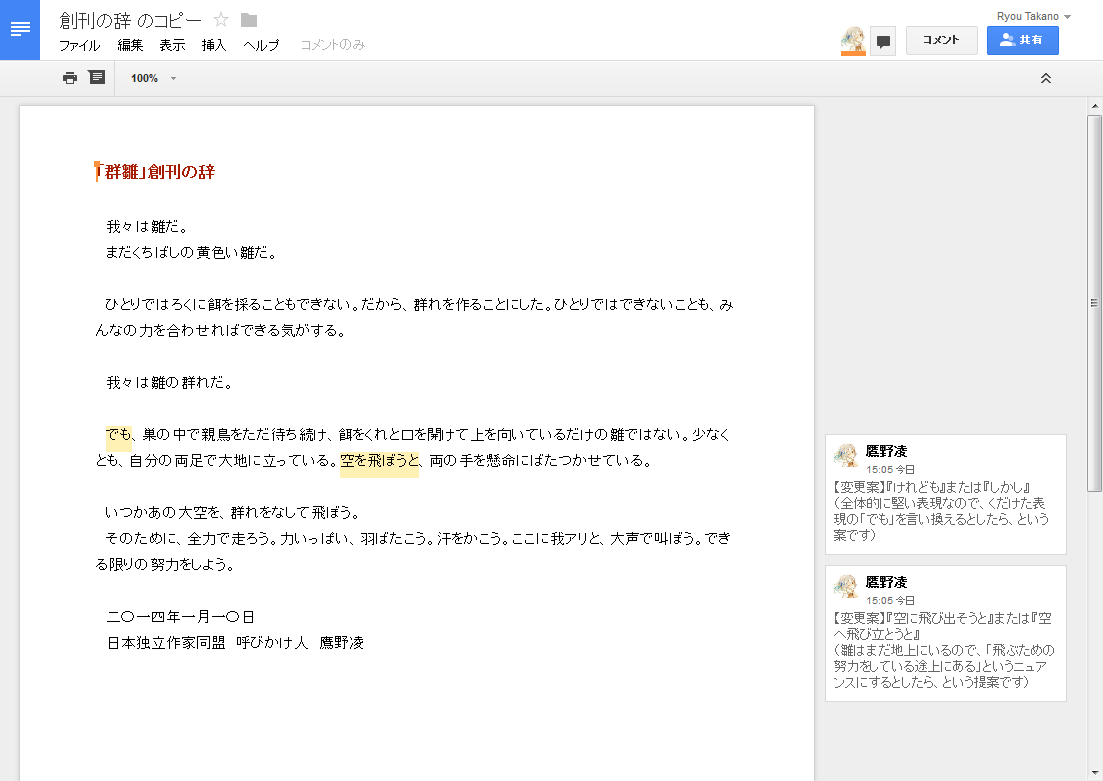

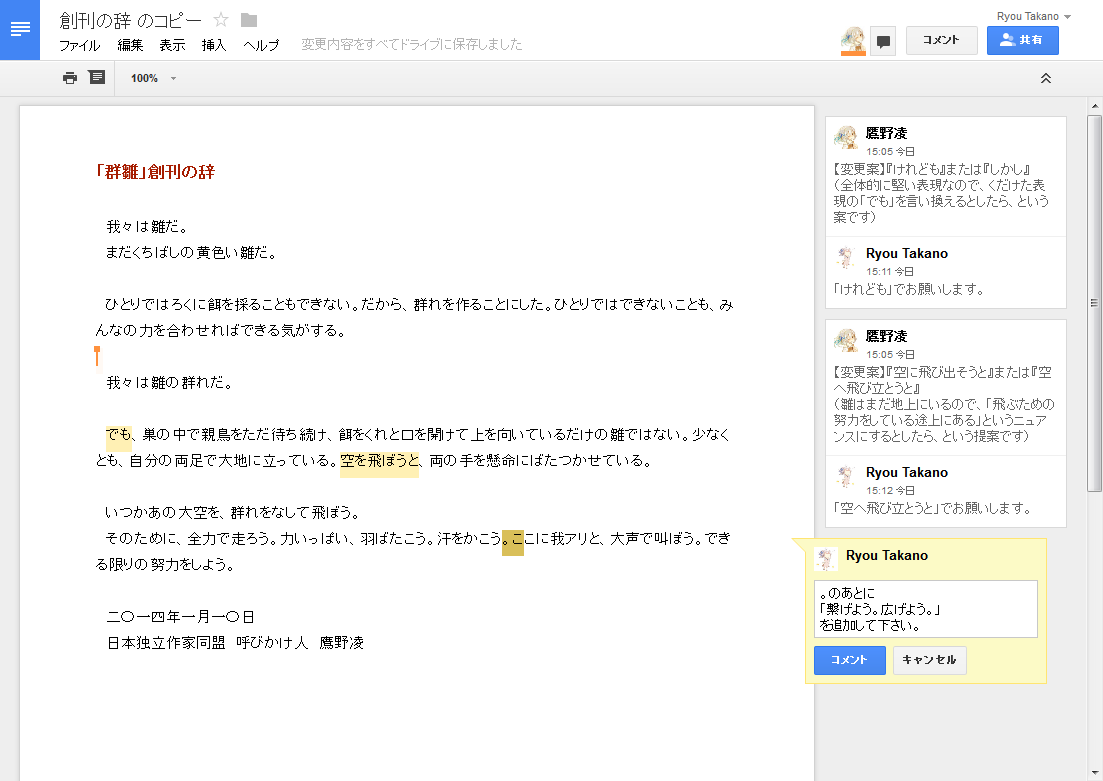

複数名が原稿に手を入れるとどうしても分かりづらくなってしまうのと、面識がない相手から原稿を触られることに対する拒絶反応は意外と強いため、直接原稿に触れるのは私1人だけという運用にしています。編集協力者は原稿を直接触らず、誤字・脱字や分かりづらい表現などにコメント機能で修正「案」を入れます。あくまで案です。

編集協力者がどのくらいのレベルまでチェックするかは、原稿の内容次第です。あまり推敲していないような原稿であれば、「一般的な中学生が読んで、とりあえず意味が分かる」あたりを最低線として修正案を入れます。「少し手を加えればもっと面白くなる」ような原稿であれば、大きめの提案をする場合もあります。ただ、いずれにせよ編集協力者にはボランティアに近いような形で参加してもらっているので、修正案に対し著者が「はい/いいえ」「案1で/案2で」程度で回答できるレベルでのチェックというのをお願いしています。

チェックが終わった原稿から順に、Googleドライブでそのまま著者と共有します。著者には、提案コメントすべてに返信をしてもらいます。原則として、返信期限は確認依頼から48時間ということにしています。追加で修正したいところがある場合は、編集協力者と同様にコメント機能を使ってもらいます。つまり、著者もこの段階の原稿には、もう直接手を触れることができません。

推敲は、原稿を入稿する前に終わらせておくのが原則です。後の工程になるほど修正するのが難しくなり、ミスの発生原因にもなります。この段階での修正作業そのものは簡単ですが、「修正したい」という文章を編集が再度チェックしなければなりません。修正点が全体に与える影響も、考える必要があります。こういう工程を繰り返すほど、編集への負担が大きくなります。

何ヶ月もかけて本を制作する書籍編集ならともかく、短時間で制作しなければならない月刊誌です。時間的な制約も大きいため、商業出版のように著者と編集者が何度も何度もやり取りしながら原稿を磨き上げていく、ということはしません。やりたくても、やれません。やるとしたら、編集への充分な対価が必要になります。「どこまでやるか」は時間と労力のバランスでもあり、今後の課題です。

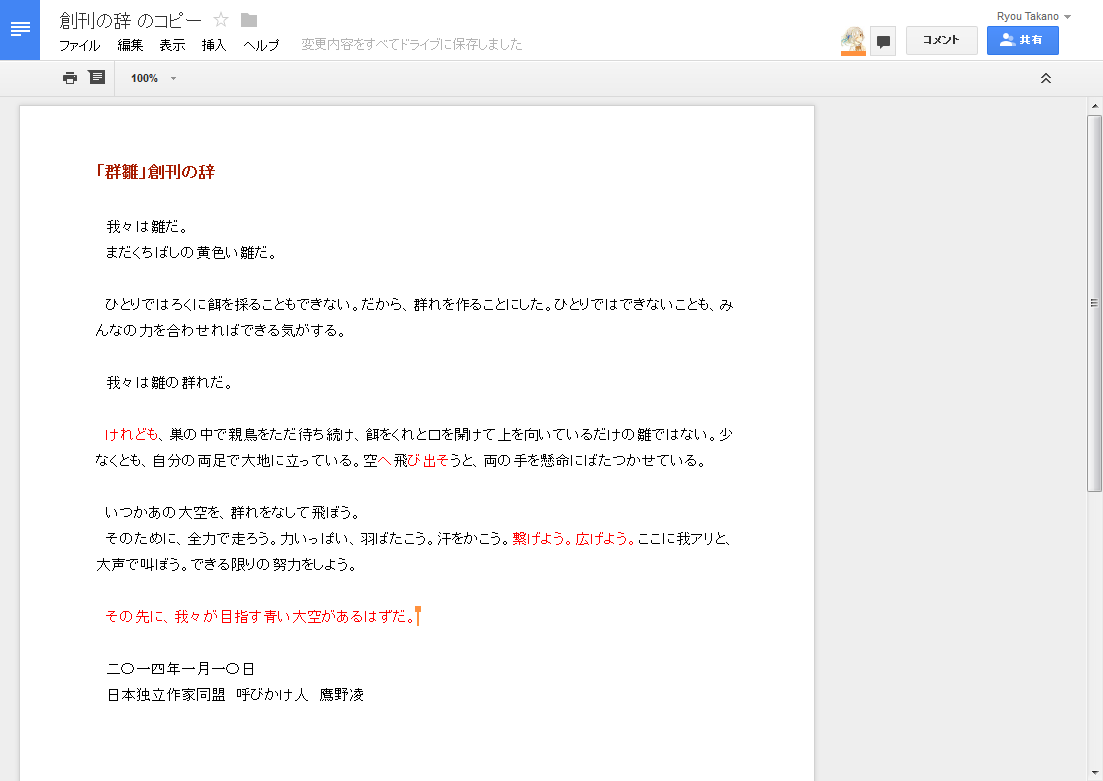

著者から「確認が終わった」という連絡を受けたら、修正案とその返信に基づき手を加え、完成原稿にします。手を入れた箇所は、分かりやすいように色をつけておきます。「もうこれ以上手を加えるところがない」という完成原稿になったら、この工程は終了です。完成原稿のテキストを、BCCKSへ流し込みます。この一連の工程を、参加人数分行います。

表紙デザインやBCKKSでの制作・プロモーション用記事の準備など

表紙は、3月号まで私の素人デザインだったのですが、4月号では表紙のデザインを手伝いたいと言ってくれる方が現れました。ところが、肝心の表紙画像(イラスト・写真)に名乗りを上げる方がなかなか現れませんでした。3月号から参加条件に「ある程度のボリュームがある本を出した経験(もちろん自己出版で可)」を追加していたのですが、その条件が厳しすぎたようです。

条件を緩和することで、表紙イラストを描いてくれる方が無事に決まったのですが、入稿締め切りまで1週間と非常に厳しいスケジュールでお願いすることになってしまいました。表紙デザインも極めて短期間でやっていただかねばならず、大変な思いをさせてしまいました。入稿締め切りは発売1週間前と設定していますが、後工程のことを考えるともう少し余裕が必要かもしれません。

BCCKSでの制作は、創刊号の時点でテンプレート的なものができているので、「見出し」「テキスト」「画像」といったパネルにチェックが終わった原稿をどんどん流し込んでいくだけです。ただ、ルビや強調といった文字装飾は、1ヶ所ずつ手作業で入れていく必要があります。当然、ルビを入れる箇所が多いほど手間も大きく、ミスをする可能性も高くなります。

4月号までは「読みやすさ」向上のため、原稿チェックの段階で地名や人名・常用漢字以外にルビを入れる提案をしてきました。しかし、編集のチェック、コメントでの提案、著者による確認、BCCKSでのルビ入れと、工数がかかりすぎてしまうことがわかりました。ちょっと残念ですが、次号からは廃止する予定です。BCCKSでは{漢字}(かんじ)という書き方でルビになるので、ルビを入れたい著者は原稿の段階で記述していただく形にしようと思っています。

また、既刊サンプルは「原則として触らない」方針なのですが、元作品が横書きで制作されている場合は半角英数記号が横転してしまうため、BCCKSの一括編集機能を使い全角に変換します。横書き向けに書かれた作品は改行・空行が多い場合が多く、そのまま縦書きにするとかなり間隔が空いたように見えてしまうのですが、それを修正する手間まではかけられないというのが正直なところです。

制作工程と同時並行で、プロモーションの準備もすすめる。

これらの制作工程と同時並行で、プロモーションの準備もします。表紙が完成した段階で「日本独立作家同盟」のウェブサイトに、ゲスト以外の参加者1人につき1本ずつ紹介記事を書きます。素材はインタビュー原稿の一部やプロフィール画像なので、1本あたり15分~20分もあれば書けます。ただ、参加人数が多いので、全部書くのにどうしても4~5時間は要してしまいます。この工程をこれ以上短縮するのは、ちょっと難しそうです。

BCCKSへの流しこみは遅くとも発売2日前の日曜朝までには終わらせ、非公開のまま「発行」処理を行い「仮本」を制作します。ここで初めてページ数が確定します。BCCKSの紙本には規定ページ数があり、最大で320ページ、その下が288ページ、256ページ……となっています。規定ページ数に満たないぶんは白紙ページになってしまい格好悪いので、可能な限りレイアウトを調整して白紙ページが出ないようにします。

BCCKSの共有編集機能で最終チェック

仮本ができたら、著者に共有編集リクエストを送り、最終確認をしてもらいます。著者がチェックするのは、自分のパートだけです。この段階では「赤を入れる」のが難しいため、大幅な修正はお断りしています。せいぜい誤字・脱字などの修正程度です。もし修正点がある場合は、スクリーンショットを添えてメールを送ってもらいます。何度もやり取りをする余裕はないので、再確認工程はなし(責了)という形でお願いしています。オンデマンド印刷版と電子版だけを発行するため、印刷、製本、物流といった工程がありません。だから、最終チェックの締め切りは発売前日の13時と、結構ギリギリのタイミングに設定しています。

確認するのはBCCKSのブラウザビューワだけではなく、印刷プレビュー用PDFや、EPUBデータもチェック対象です。EPUBをMOBIに変換して、Kindle Paperwhiteでもチェックします。「EPUBの方言問題」とも呼ぶべき、ビューワによって見た目が異なる問題が毎回発生して、かなり難儀をしています。特にAdobe RMSDKを使っているビューワ(Adobe Digital EditionsやReaderなど)は日本語縦書き表示に難があるようで、丸囲み数字が勝手に横転したりといった現象に悩まされました。

また、ダッシュ2つがU+2014「——」やU+2015「――」だと、オンデマンド印刷版で繋がって表示されない(一部のビューワ・フォントでもダメ)ことがわかり、代替として罫線切片のU+2500を使って「──」と表記するようにしました。Webの世界でも、Internet ExplorerやGoogle Chromeといったブラウザの種類やバージョンでも見た目が違う問題がありますが、EPUBでも同じ歴史を繰り返してしまっているのが制作者としては辛いところです。

こういった工程を経て、「月刊群雛」は発行されています。解決していない問題点として、iBooks Storeや紀伊國屋書店ウェブストア/Kinoppyでの配信が開始されない点が挙げられます。紀伊國屋書店ウェブストア/Kinoppyで配信されない理由はまだ不明なのですが、iBooks Storeで配信されない理由は明らかになりました。既刊サンプルからKindleストアへ直リンクを貼っていることが、Appleの審査に引っかかったようです。そこで、4月号からは直リンクではなく日本独立作家同盟の紹介記事へリンクすることにしました。これでiBooks Storeの審査が突破できたら、バックナンバーも修正して再度トライします。

また、これまで新作枠は短編読み切りに限定していたのですが、5月号からは連載枠を用意しようと考えています。新作枠を増やし、そのぶん既刊枠を減らす予定です。新作枠を増やすと編集側のチェック負荷が増えるのですが、ルビ入れ提案をしない形にすることでバランスをとり、作家の新作を載せたいニーズと読者の新作を読みたいニーズに応えていこうと思います。今後ともよろしくお願いします。

■関連記事

・同人雑誌「月刊群雛 (GunSu)」が目指すこと

・インディーズ作家よ、集え!

・ロンドン・ブックフェア2013報告

・トルタルのつくりかた

・ソウルの「独立雑誌」事情[後編]

・ソウルの「独立雑誌」事情[前編]