「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ処罰法)が改正された。前回の記事「児童ポルノ法改正の何が問題なのか」(2013年10月10日)では、自民党と公明党、日本維新の会の3党合意による改正案ができあがるまでを取り上げた。今国会(第183回国会)では、3党に加えて、民主党と結いの党も加わった5党合意による改正案が提出されていた。

今回の改正のポイントは、「児童ポルノ」のうち、曖昧だと指摘されがちだった「3号ポルノ」について、より明確なものにしたこと、単純所持を禁止した上で、自己の性的好奇心を満たす目的での所持を罰則対象にしたこと、さらに、アニメ・漫画・CGについては、児童の権利侵害との関係性に関する調査研究が、3党合意から削除されたことだ。

子どもの性的搾取画像は守られない?

「3号ポルノ」は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」と規定されていた。しかし、法文をそのまま解釈すれば範囲が広すぎるとの指摘がされていた。そのため、「殊更に児童の性的な部位(性器等もしくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」を加えた。これにより、過激なジュニアアイドルやコスプレイヤーが規制される可能性が出てきた。参議院法務委員会でも山田太郎委員(みんなの党)が取り上げ、提案者からは「コスプレかどうかにかかわらず」適用するとの答弁がなされていた。

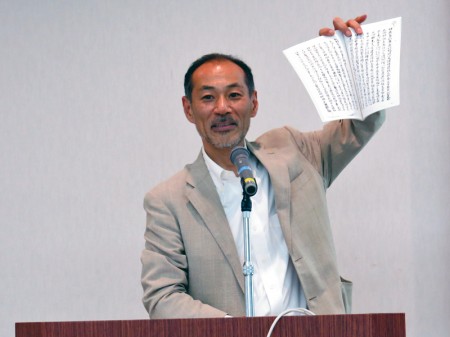

ニコニコ生放送で改正案について説明する山田議員(左)。ユーザーからの質問を集め、参院法務委員会での審議に活かした。(山田議員の事務所にて。6月15日)

ただし、本来、児童の性的搾取、商業的搾取を規制するものとして考えるのならば、単に「わいせつ」かどうかだけでの基準では足りない。であれば、撮影時の状況などを踏まえて、性的搾取があったのかどうかも考慮するという考えもあるのではないだろうか。これまでの判例(高松高裁 平成22年9月7日)では、性的虐待が行なわれた後、顔に精液をかけられている児童の画像は、わいせつ基準に照らすと、規制対象から外れる。

なぜ、こうしたことが起きるのかといえば、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」は一般人を基準としたものだからだ。「顔に精液をかけられている児童の画像」は小児性愛者の基準では「性欲を興奮させ又は刺激するもの」かもしれない。しかし、一般人を基準とするとそうではないとの判断だ。また、画像のみで判断しなければならない。児童ポルノの該当性判断を示した京都地裁判決(平成12年7月7日)がある。

<衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(以下「児童の裸体等」という。)を描写した写真または映像に児童ポルノ法二条二項にいう「性器等」、すなわち、性器、肛門、乳首が描写されているか否か、児童の裸体等の描写が当該写真またはビデオテープ等の全体に占める割合(時間や枚数)等の客観的要素に加え、児童の裸体等の描写叙述方法(具体的には、①性器等の描写について、これらを大きく描写したり、長時間描写しているか、②着衣の一部をめくって性器等を描写するなどして性器等を強調していないか、③児童のとっているポーズや動作等に扇情的な要素がないか、④児童の発育過程を記録するために海水浴や水浴びの様子などを写真やホームビデオに収録する場合のように、児童の裸体等を撮影または録画する必然性ないし合理性があるか等)をも検討し、性欲を興奮させ又は刺激するものであるかどうかを一般通常人を基準として判断すべきである。そして、当該写真又はビデオテープ等全体から見て、ストーリー性や学術性、芸術性などを有するか、そのストーリー展開上や学術的、芸術的表現上などから児童の裸体等を描写する必要性や合理性が認められるかなどを考慮して、性的刺激が相当程度緩和されている場合には、性欲を興奮させ又は刺激するものと認められないことがあるというべきである>

指摘された画像は、性的虐待後の、精液をかけられている顔の画像であって、一般人を基準とすると「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではない。そのため、3号ポルノに該当しないとなった。

<被告人が撮影し、記録した画像は、6歳の児童に対するものであり、一般人を基準とすれば、性欲を興奮させ又は刺激するものではないから、児童ポルノに該当しなない。(中略)たしかに、同画像は、児童ポルノ等処罰法2条3項1号の『児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態』の画像に該当する可能性があるが、被害者の衣服を付けない状態が画像上は必ずしも判然としないから、同項3号には該当しない>(高松高裁 平成22年9月7日)

ちなみにこの画像は、今回の改正でも該当しないことになる。性的虐待を記録したものであっても、それらを取り締まれないことが起きてしまう。参議院の法務委員会で山田太郎委員は以下のようなやりとりをしていた。

山田 性的な虐待が行なわれているが、顔だけを映した動画や、精液を顔にかけられたが児童は服を着ている写真、動物の性器に無理矢理触れさせている写真、服を着ている状態でロープでむちを打っているSMの写真で性的部位が描写されていないもの、性的虐待中の音声ファイル。これらは「児童ポルノ」にあたるのか。

遠山清彦(提案者、公明党) 法文に即して判断をすると、性的虐待中のもので、顔のみで、性的な部位が描写されていない場合は該当しない。衣服を着けた児童に精液がかけられている。これも当たらない。動物の性器をさわっているということだが、法律は「他人の」とはあるが、これににわかに該当することはない。SM写真もあたらない。音声ファイルは、「視覚により」とあるので、このことだけを持って該当しない。しかし、いま申し上げた事例は、ひとつを切り出したもの。これらが重なり合って、動画であれば動画全体を判断し、総合的かつ客観的に評価すれば、見なしうる場合もある。これらは児童虐待の証拠であり、処罰の対象になる。

さらに、死体愛好者の犯罪もある昨今、画像の被写体が死亡している児童の可能性もあるだろう。その場合、児童は死亡している時点で法律上、「人」ではない。そのため、死体愛好者にとっては該当しても、「児童ポルノ」とは認定されない。参議院の法務委員会でもこの点が質問として出たが、死体は当たらないとの答弁だった。

小川敏夫(民主党) すでに死んでいる児童の、死体の写真の場合は、これは(「実在する児童」に)あたるんでしょうか?

階 猛(提案者、民主党) 法の趣旨は、児童ポルノに描写された児童の長期にわたった心身に有害な影響を与えつづけるもの(を保護対象としている)。客体となる児童は、生存することを要する。だからといって、死体は無制限にはびこらせていいのか。それを認めるものではない。立法府としてはこれから取り組むべき。

東京都羽村市の公立小学校の教諭(当時)が多数の児童を盗撮し、それと併せて個人的に収集していた死体の写真を、自ら開設していた「クラブきっず」というサイトに掲載していた事件で起訴されている。このサイトには交通事故や犯罪に巻き込まれた児童の写真が掲載されていたが、ほとんどが遺族が開設したサイトから無断で盗用されていた。

この件では著作権法違反(無断使用)と侮辱罪(キャプションの文面から判断)が適用されている。さらにこの被告は子どもの裸の写真を掲載、提供していたとして児童買春・児童ポルノ処罰法違反容疑でも有罪判決を受けている。またこれは違法ではないが、被告は2004年12月のスマトラ島沖地震で犠牲になった方の遺体も現地に行き自ら撮影してサイトにアップしていた。

単純所持の規制

枝野幸男委員(民主党)は6月4日の衆議院法務委員会で、今回の法改正は「単純所持全般が処罰対象ではない」ということを法案提出者と政府側参考人に答弁させた。「性的好奇心を満たすため」というのは、「立件対象となる所持の時点での認識の要件」であり、「自己の意思に基づいて」とは「処罰範囲に限定をかけるもの」で、時期や経緯を証拠により立証しなければならないということだ。

「自己の意思に基づいて」について、たとえば、メールで画像が送りつけられて所持となった場合、あるいは鞄に放り込まれた場合、自分のロッカーに入れられてしまった場合は、「自己の意思に基づいて」ではない。しかし、送りつけられた画像を児童ポルノと認識した上、積極的な利用が前提で保存した場合は、「自己の意思」となる可能性があるとの答弁がされた。

ただし、そもそもパソコンの動作ミスで保存してしまうこともあり、それとの区別をどう判断するのか。送検段階や起訴段階、公判ではそうした立証は可能かもしれない。しかし、逮捕段階では何が「自己の意思」なのかを証明する術があるのだろうか。

法が制定される1999年以前、 児童ポルノの製造、売買、譲渡は違法ではなかった。その時代に制作された、形式的には児童ポルノとなるような映画や雑誌が、図書館、アーカイブス、雑誌社の倉庫に保管されている可能性がある。この点について枝野委員が「家探しをする必要はないか」と質すと、提案者は「『自己の性的好奇心を満たす』とは考えにくいので構成要件を満たさない」、さらに性的搾取や児童虐待を許さないというのは一般的理念であり、「廃棄、削除の義務を課すものではない」とも答弁した。

また、改正法施行前に所持をしていた児童ポルノについて、その時点では「自己の性的好奇心を満たすために」取得したが、罰則が適用される施行1年後に目的がなくなった場合はどうかと、枝野委員は質したのに対し、「施行後所持している場合であっても、立件対象となる1年経過後に性的好奇心を満たす目的がなければ、処罰対象にはならない」と提案者は回答した。

引っ越しや大掃除の際に「児童ポルノ」を発見した場合、発見しただけでは「自己の性的好奇心を満たす目的」とは言い難い。ここで枝野委員は「そこで何かをすれば別ですが」と言ったが、これは発見した時点で自己の性的好奇心が一瞬でも生じた場合は、所持罪に問われうる、とも受けとれる。しかし、そもそも児童ポルノは性的好奇心を満たすようにも作られている。それを見て、性的好奇心が高まるのは自然なことではないか。

この点については、「積極的な利用の意思に基づいて新たな所持が開始されたかどうかが重要」と提案者は述べた。しかし、そうした資料を保存している場合、どうやって「自己の性的好奇心」を判断するのかは難しい。土屋正忠委員(自民党)は「ホコリがどれだけたまってるかだろう」とヤジを飛ばした。ホコリがたまっていれば、積極的な利用をしていないと判断できるということか。しかし、「自己の性的好奇心」の有無をそれだけで判断できるのだろうか。

なお、児童買春・児童ポルノ処罰法の運用上の注意として、「学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利」には配慮するとされた。たとえば、立法者が参考資料として所持している場合があるが、これは処罰対象ではない。医療関係者や弁護士が業務の一環で所持する場合も処罰対象から外れる。報道関係者が取材過程で入手したものも処罰されない。

しかし、フリージャーナリスト、フリーライター、フリー編集者、漫画家らが取材過程で入手した場合、どのように「報道」目的と証明するのか。そもそも、身分をどのように証明するのか。のちに証明されたとしても、それまでは逮捕される可能性はある。枝野委員は「フリージャーナリスト」を例にあげたが、その部分は法案提案者からの具体的な答弁はなかった。

参議院でも佐々木さやか委員(公明党)の「純粋に学術研究であれば罰則の適用はないですが、処罰を不当に逃れることができるのでは?」との質問に対し、提案者は「学術研究や文化芸術活動などの目的で所持する場合は、どういう児童ポルノを所持しているかなどの個別具体的な証拠関係により実際には認定すべき。通常は適用されないが、所持をしている児童ポルノの態様、分量、内容によって判断される。内心の問題のため、供述だけで自己の性的好奇心を満たす目的がなかったと判断するとは限らない」と答えた。

これらの答弁を考えると、フリーランスの場合は、供述のみで報道目的かどうかはわからない、ということになる。仮に、被害者を取材している過程で児童ポルノを入手したとする。その帰路、職務質問を受けて、児童ポルノが鞄の中にあったとしよう。その場の供述だけで「取材・報道目的」を主張しただけでは、免責にならないと解釈できなくもない。免責されたとしても、現行犯で逮捕される可能性を秘めている。しかも運用上の注意は「違法性阻却」(免責)規定ではない。

東京都条例の新基準での規制

児童買春・児童ポルノ処罰法の条文には、3党合意の段階ではアニメ・漫画・CGについて「児童の権利侵害との関係性に関する調査研究」が入っていたが、5党合意で削除された。この点では、いちおう表現の自由に配慮したかたちにはなっている。さらに「学術研究、文化芸術活動、報道等に関する」適用上の注意が入り、これらの権利を侵害しないように留意することを例示した。この変更がなされる上で、出版業界や漫画家らの規制反対の声は大きく影響した。また3党としても、この問題のために法改正に慎重だった民主党を巻き込むかたちにもしたかったのだろう。

しかし、衆院法務委員会では、「好ましくないアニメ・漫画」と「児童の権利侵害」との関係性が不明確である点が指摘されたものの、この問題は「別枠で議論すべき」との声があがっていた。もちろん、同処罰法は、社会の風紀を取り締まるための「社会法益」を守るのではなく、児童の権利侵害を防ぐ「個人法益」を守るためのものだ。直接的な権利侵害ではない「アニメ・漫画・CG」を規制するかどうかを議論する土俵ではない。

ただ、自民党はこれまで「青少年健全育成基本法案」を選挙公約に掲げてきた。たとえば、青少年の健全育成を理由に表現を規制する「青少年有害環境対策基本法案」(青環法)の提出が2002年の国会では予定されていた。このときは青環法と、個人情報保護法、人権擁護法のいわゆるメディア規制三法への批判が相次ぎ、提出を断念している。また2004年には「青少年健全育成基本法案」が参院に提出されたが、これは審議未了・廃案となっていた。

しかし、「青少年の健全育成」を理由としたメディア規制は2010年の東京都青少年健全育成条例の改正で強化され、すでに前哨戦を終えている。このときの改正議論は当初、「非実在青少年」の性描写を「不健全図書」として規制する案として話題を集めた。結果、反対の声が大きく、6月議会では廃案となったものの、違法な性描写や近親相姦の描写があるアニメや漫画を規制できる修正案が12月議会で通過してしまった。これまでは「わいせつ」かどうかが基準だったが、修正案では、違法な性描写や近親相姦がどう描かれているかによって規制できるという「新基準」が導入された。

2014年に初めて、この新基準で「不健全図書」指定がなされた。5月12日の都青少年健全育成審議会で、近親相姦が描かれた『妹ぱらだいす!2 ~お兄ちゃんと5人の妹のも~っと!エッチしまくりな毎日~』(KADOKAWA)が、新基準の「著しく社会規範に反する性交等を、著しく不当に賛美し、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の育成を著しく妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」に該当するものとしてと答申されたのだ(「ハフィントン・ポスト」2014年5月13日「「妹ぱらだいす!2」東京都の不健全図書に決定」などを参照)。

このときの都青少年健全育成審議会の議事録(PDF)によると、以下のような議論があった(要旨。専門委員・委員は議事録でも匿名)。

青少年課長 「妹ぱらだいす!2」は(中略)、兄と実の妹、または兄と異母兄弟の妹という民法第734条に規定する婚姻を禁止されている近親者間、(中略)2親等間の性交又は性交類似行為を描いたものであり、当該指定基準に該当するものと考えている。

■■専門委員 拝読しましたが、条例第8条第1項第2号に該当すると図書類等の「作品を創作した者が当該作品に表現した芸術性、社会性、学術性、諧謔的批判性等の趣旨」は、作品から全くみられません。

また、聴き取り調査などをしますと、これはゲームからのコミカライズをした作品であり、最初はアダルト雑誌に掲載されたということです。それをごく一部修正して、そのままコミックス化しました。なおかつ、原作ゲーム自体には18禁マークがついております。そのゲームがこの帯の袖に載っていますが「18禁」と入っています。これを見れば、このままコミックスとすれば当然指定の俎上に上がると思われます。

また、これはやはり近親者の性交類の描写が多いです。近親者の性交を描くのであれば、条例第8条第1項第2号に該当する作品内容に配慮しないといけないと思います。ところが、この作品にそれは全く感じられません。逆に、近親者の性交がなければ、この作品はそのままスムーズに18禁マークを表示されなくても通っていたのではないかと思います。一番肝心のそこを見落としたかどうかはわからないのですが(以下略)。

■■委員 表紙だけを見ても、子どもたちが手にとりやすい漫画チックな感じなので、手にして見てしまったらちょっと怖いなということと、これをもし男の子が見た場合、妹を見る目がどうなるのかなと。非日常的なことかもしれないけれども、これが当たり前のように判断力のない子どもたちが見てしまった場合、やはり小学生なんかはちょっと怖いなという気がしますので、本当にこれは指定でお願いしたい(以下略)。

■■委員 新基準に該当するというのはおくとして、旧基準に照らしてはどのように判断しているのでしょうか。

青少年対策担当部長 この本については旧基準には該当しないと判断いたしました。

■■委員 どのところで該当しないという判断をしたのでしょうか。

連絡調整担当課長 全体的な性表現のボリュームなどです。今までの旧基準に指定したものに比べて、確かに公判の部分は若干性表現が激しいのですけれども、前半の部分について、今まで指定したものよりは性表現が大人しい。ボリュームが全体的に少ないということです。

■■委員 精液が飛び散ったりとか、結構露骨な描写もあると思うのです。このぐらいで多分これまで諮問されてきたこともあるのかなという感じがちょっとしたのですけれども。

青少年対策担当部長 ほかの旧基準で指定されていた本に比べると、少し質的・量的に少ないということで判断しました。

■■委員 これがもっと激しいのだと新基準指定第1号でいいのですけれども、ちょっと中身が情けないですね。情けないのですよ。だから、最初のうちは、今回は勘弁して下さいよと申し上げようかなと思っていたのですが、できた事情を聞いて見るとそういう事情なので(以下略)。

■■委員 できた事情がどうであるかということではなく、この図書が条例の基準に照らして青少年の健全な育成に役に立つのか、あるいは阻害されるのかと。その1点を判断すべき(以下略)。

旧基準には該当しないことから、新基準で指定できるかどうかが検討され、漫画の元になったゲームが「18禁」だったことも影響し、新基準指定第一号となった。指定された場合は「成人コーナー」に移動するなどの対応がされるが、KADOKAWAは自主回収に踏み切った。「不健全図書」指定されたことが発表されたとき、同作品はKindleコミックで一時は全ジャンル1位まで浮上した。現在では、『妹ぱらだいす!2』はAmazonでは販売が停止されている。ただし、その原作であるライトノベルは通常通り販売されている。「絵」はこの法律の規制対象だが、「活字」は対象外となっているためだ。

すでに自主規制がなされている!!

2014年3月6日、テレビ朝日系列で『映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館』が放映された。この作品は劇場版だが、テレビ版ではアレンジがされていた。「ハイパー掃除機」という道具でしずかちゃんが裸になってしまうシーンがある。しかしテレビ版ではその場面で「謎の光」が出たため、しずかちゃんの裸は隠された。

『ドラえもん』のしずかちゃんの入浴シーンは、アニメや漫画規制問題でよく取り上げられる。東京都の青少年健全育成条例改正議論のときも話題となった。「非実在青少年」の性的な描写が規制されるとの案だったためだ。このときは批判が相次いだために、都ではQ&Aを作成し、以下の例は規制されないとした。

- 『ドラえもん』(しずかちゃんの入浴シーン)

- 『サザエさん』(ワカメちゃんのパンチラシーン)

- 『キューティーハニー』(如月ハニーの変身シーン)

- 『クレヨンしんちゃん』(しんのすけがお尻を出すシーン)

- 『ドラゴンボール』(ブルマが裸になるシーン)

- 『新世紀エヴァンゲリオン』(レイやアスカのヌードシーン)

このときは結局、「非実在青少年」の性的描写が規制されるといった案は否決された。そのため、この基準そのものが意味をなさなくなった。しかし、テレビ朝日が自主規制したことで、都条例ができたための自主規制ではないか、との見方も出ていたほどだ。

また、インターネットでも自主規制がされた例がある。ブログや掲示板などのサービスを提供するTeacupで、いくつかのブログが閉鎖された。その際、閉鎖されたブログのユーザーに対してTeacup側から「児童ポルノ又はそれに類するもの」と、外部機関から指摘されたという案内が送られて来た。しかし、そのブログに掲載されていたのはフィギュアの写真であり、これらは児童ポルノに該当しない。

この問題を重く見ている山田議員はこう述べる。

「結局、『外部機関』は存在せず、広告主のクレームによるものでした。最終的には運営会社側は、『フィギュアは児童ポルノではない』と謝罪をしたものの、ブログの閉鎖が決まってしまった。このような自主規制の範囲が広がっているのではないか。こうしたことが起こる背景には、青少年の健全育成と、わいせつ物と、児童ポルノの概念が混乱していることがある」

この投稿の続きを読む »

電子書店での販売と、POD(つまり受注生産)だけの展開なので、在庫・返品ゼロ、品切れなし、という点が大きな価値となります。低コストで出版できるため、製造原価をリクープできる部数のハードルが低くなり、企画面での品質低下を招くことなくタイトル数を増やすことが可能になります。

電子書店での販売と、POD(つまり受注生産)だけの展開なので、在庫・返品ゼロ、品切れなし、という点が大きな価値となります。低コストで出版できるため、製造原価をリクープできる部数のハードルが低くなり、企画面での品質低下を招くことなくタイトル数を増やすことが可能になります。