取次の「壁」を超えた「大商談会」

11月8日、大阪市で「BOOK EXPO 2016 秋の陣 活かせ!書店力」が開催された。2011年に始まり、今年は6回目。取次の壁を超えて、出版社と書店が直接出会う日本でも有数の大商談会だ。

取次というのは、分かりやすく言えば本の卸売り会社だが、開業の支援をするなど金融業的な役割も担う。基本的に書店一社につき取次会社は一社の契約になる(帳合と言う。大型のチェーン店などは2社の場合もある)。取次会社同士はいわばライバル関係になるわけだ。そのため、取次会社ごとの商談会が常識であったのだ。

BOOK EXPOは取次会社に関係ない商談会として、初めて開催したものである。参加書店1,043名、出版社693名、取次会社165名、報道その他35名、計1,936名が集まった。商談成立金額は5,831件、売上高は昨年比107.5%の約9,800万円であった。

会場はグランフロント大阪ナレッジキャピタル。大阪駅直結の近未来志向のビルは産官学の知的交流拠点でもある。地下2階のコンベンションホールには233社の出版社、第三商材(什器やシステムウェア等を取り扱う)の業者が集まり、237ブースを展開する。

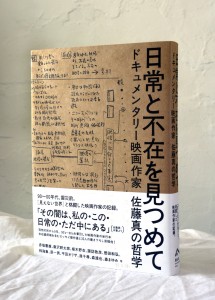

BOOK EXPO 2016のウェブサイト。テーマは「活かせ!書店力」。

私は、大阪でメディアイランドという極小出版社を営んでいる。この催しに出展するのは、5回目。今年も版元ドットコム西日本の会員社6社(解放出版社、サンライズ出版、高菅出版、東方出版、西日本出版社、メディアイランド)で4ブースを借り、グループ出展した。地元の出版社から出展が少ないのは寂しいと、BOOK EXPOの実行委員でもある西日本出版社の内山正之さんが言い出したのだ。内山さんは版元ドットコム西日本の世話役でもある。

朝、9時に受付をすませると、ブースの飾り付けや、配布用のチラシの準備に各社とも余念がない。言うまでもなく出版は東京が中心。関西に支社があるところは別として、東京からはるばる出展のために1〜2名で来阪する社が大半のようだ。

9時45分、出展社全員で朝礼。堀博明BOOK EXPO実行委員長から「商談をすすめ、売上を上げてほしい」と檄が飛んだ。日書連会長からは、「東京の大商談会の売上1億1,000万円を上回る結果を上げてほしい」と励まされる。全員で「エイエイオー!」と気勢を上げて、今日一日の大イベントに取りかかる。

エイエイオー?

少々戸惑う。私は編集畑出身で、大声をあげるのは少し気恥ずかしい。相当に面の皮は厚いのにこの体たらく。

「町の書店の活性化」を目的にスタート

なぜこのBOOK EXPOを始めたのか。仕掛人の一人で実行委員の宮脇書店・大阪柏原店の萩原浩司店長に聞いた。

やはり、町の本屋さんを元気にするためですよ。

ベストセラーや売れ筋の本は、大型書店を中心に新刊配本が行なわれ、町の書店の店頭までには回らない。営業マンだって来ない。本が配本されないからお客は大型書店に行ってしまう。小さな本屋の売上が減り、閉じる店も多くなるという悪循環。それを手をこまねいていていいのか。

版元の営業マンが店に来ないのなら、こっちから仕入に出かければいい。取次を束ねて一緒になって開催すればスケールメリットもある。なんども協議を重ねた結果がこのBOOK EXPOだ。

取次の壁をはずしたのは、このBOOK EXPOが日本で最初に取り組んだことだ。今年も多忙ななか、3月から月1回計8回の実行委員会を重ねた。実行委員は書店を中心に出版社、取次の計30名から成る。

出展者に用意されているのは、長机一つと、幅90cm×180cmのパネル。それを自由に使い、プレゼンテーションと商談を行う。そして椅子が6脚。我が社は、今年は新刊書とおすすめ本の表紙を拡大コピーして糊付きのスチレンボードに貼り、それぞれにPOPを貼り付けた。できるだけ賑やかに貼り付けるのがコツ。

メディアイランドの展示風景。これは準備中のもの。

机の上には、本を1冊ずつ並べていく。長机いっぱいに並べたいところだが、商談して、注文書にサインしてもらうスペースも必要だ。

BOOK EXPOではその場で注文書に記入してもらって、後日書店に本を届けるのだ。透明なポリブロピレンの袋に注文書とおまけのバンドエイド(書店員の必需品だ)数枚、きれいなポストカードを入れる。ちょっとでも気を引きたい。

商談ができたときには、我が社では景品として「安全ヒモ切り」を渡している。荷ほどき時に必要なんだそうで、商品説明のときには少し難しそうな顔をしていた書店員さんの顔が、この安全ヒモ切りをわたすと途端にほころぶので、私も嬉しい。ささやかなプレゼントだが、少しでも書店員さんの役に立てたらいいなと思う。

書店員に好評の「安全ヒモ切り」。

西日本POP王決定戦、「大阪ほんま本」大賞

午前10時。セレモニーが始まる。今年からの「西日本POP王決定戦」の表彰から始まった。

金賞作品はぜひ写真を見てほしい。文庫本の表紙の世界を立体で表したもの。POPの域を超えている。実は私の仕事場からいちばん近い西日本書店さんの作品であった(さっそく、お店にも見に行った)。

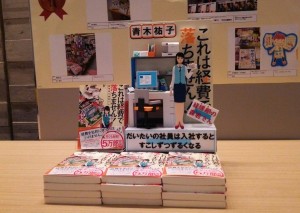

大賞を受賞したのは『これは経費で落ちません 経理部の森若さん』(青木裕子著 集英社オレンジ文庫)。POPコピーは「だいたいの社員は入社するとすこしずつずるくなる」。

10時半、開場。午前中は例年とも来場者は少ないが、今年は相当時間が経っても客足がなかなか伸びない。外はかなり雨が降っているらしい。そこで、お客さんが来ないうちに各社の展示を見物。気になる注文書をもらったり、新刊書のタイトルや装丁をチェックする。

もう、ほんとは一日中こうしていたい。うちのスタッフもお気に入りの出版社のブースを訪れて、おしゃべりしている。児童書コーナーはどのブースのパネルや飾りも賑やかだし、上手だ。児童書とコミックのブースは別の部屋、一般書コーナーとは違って、お客さんがブースにわんさか。児童書の売上は落ちていないと聞いていたが、やっぱしか。ハリポタ目当てかも。

やっぱりみんな、欲しいもんのところに行くわなあ。

隣のブースで、東方出版の稲川博久社長がしみじみつぶやく。午後からの人出に期待しよう。

児童書・コミックコーナーは人がわんさか。

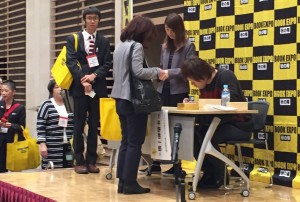

メインステージでは著名作家によるサイン会が行われ、私のミーハー気分をさらに盛り上げる。まずは平野啓一郎さん。それから、大阪ほんま本(「大阪の本屋と問屋が選んだほんまに読んでほしい本」)大賞受賞作家によるリレーサイン会。こちらは、高田郁さん、朝井まかてさん、増山実さん。ここに並ぶ人は皆、自分の書店に飾る「色紙」にサインをしてもらうのである。

サイン会はいいイベントやね。これを理由に若い書店員もBOOK EXPOにでかけやすくなるからね。

とはジュンク堂なんば店店長の福嶋聡さん。

本をいちばん読むのは、実は書店員だからね。書店員が欲しい本を買えないような給料ではいけない、書店論はもう労働問題でもあるんですよ。本もろくに買えないような給料を続けるから、お客様から「ろくに知識もない書店員ばかりじゃないか」とお叱りも受けるのであってね……。

福嶋さんは若い書店員の状況について憂えている。

人手不足のお店をほったらかして出てくるわけには、なかなかいかない。だが、著名作家のサインをもらって店に飾れば、売上にも繋がる。

このほか、児童書コーナーでも絵本作家によるサイン会やワークショップがあり、料理本レシピ大賞と連動した人気ブロガーによるトークショーもあるなど多彩なラインナップだったが、そちらのほうは残念ながら様子がわからず。

色紙にサインする芥川賞作家の平野啓一郎さん。並んでいるのは皆、書店員。

レジェンドたちとの遭遇、そしてお客様との対話

毎回楽しみにしているのが、業界のレジェンドたちと話を交わすことができること。この大商談会は、社交の場でもあるわけだ。先ほど登場した、ジュンク堂の福嶋聡氏は業界では「超」がつくほどの著名人だが、「本の学校」を作られた今井書店グループの永井伸和会長、「1,000人の顧客の名前と好みを知り尽くしている」といわれる隆祥館書店の二村知子さん、POP作成では天才的な、本のがんこ堂唐橋店の西原健太さんなどの姿も……。ミーハー気分にもなろうというものだ。

さらに貴重なのは、日頃なかなか顔を合わせて話をすることができない書店の話が直接聞けること。書店さんは、事前に配布されるBOOK EXPOの小冊子を熟読し、目当てのブースをまず訪問するようだ。この小冊子には、1ブースに1ページが割り当てられている。

午後2時すぎ、会場の人出もピークになったころ、こちらに走ってくるお客さんがいる。手にしている小冊子のうちのページには『ネコづくし』という塗り絵本の写真に赤丸がついている。「このネコの塗り絵、ちょっとみせて」と言われ、ともかくサンプルをみていただいた。大阪市の中心部から少し離れた市営団地が商圏の書店さんだった。ちなみに50代の男性である。

うちなんて、自社物件やからようやく本屋をやれているんやわ、そやないととても町の本屋なんてでけへん。お客さんもだいたい70歳くらいやから。ぼけ防止に塗り絵が効果があるというんやけど、だいたい大人の塗り絵って細かすぎて年寄りには向かへんねん。それでおたくのこの塗り絵本の絵を見て、やってきたんですわ。とりあえず1冊ね。

あ、これも1冊。え?まだこれは出来ていないの(注:塗り絵のゲラだけをみていただいたのです)。ふーん。いいや、こっちも1冊注文しとくわ。

ああ、このお寺めぐりの本ね。出かける元気がない年寄りばかりやからね、こういう単行本でなくて、パートワークの本があるでしょ、神社とかお寺の、ああいうのが人気なんやわ、行った気になるやん。

ところで、この塗り絵って、色見本ないの? いや、色見本がないと塗るのが難しいって言う人が多いんや。次は考えといて。

大阪市内でも高齢化が進み、本を買う人はお年寄りが多いので、達成感がすぐ出て、薄い本が良いのか。アート感覚の塗り絵はこの層の方には届かないんだ。もっと楽しんでもらえるものは、別の視点がいるんだ、と編集担当として、とても考えさせられる。そして、うちを目がけてきてくださったお客様。もう、嬉しくて小躍りしたいほどだった。

本の内容をじっくり説明せよと言うお客様もいる。商品知識がないと背景などからの詳細説明は難しい。こんな場合は、営業担当よりも編集担当のほうが適任だ。

今年の収穫と、今後の展開

イベント終了間際、実行委員の萩原浩司さんに今年の成果を伺ってみた。

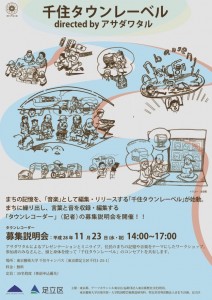

いまや東京,大阪だけでなく、札幌、福岡、岡山、四国でも同様の商談会が開催されるようになっています。BOOK EXPOは今、転換期を迎えていると思う。もっともっと工夫が必要です。ぼくは編集さんや著者がブースに立ってもらうとええと思うんや。書店にはあんまり来てくれへんでしょ。

たしかに。知り合いの版元を見ても、編集担当が参加しているところは少ない。ところで、今はこのイベントは業界関係者のみに向けてますが、オープンにはしないのですか? とも聞いてみた。

今年は、図書館司書の方に何人か来てもらいました。書店がアテンドするんやけどね。だからちょっとずつ開かれていってるんじゃないかと思います。

ちなみに、今年のうちの売上は、約70,000円だった。売上だけ見ると儲かったとは言えない。もっと魅力ある本を作らないとな、と肝に銘じる。

昼ご飯もほとんど食べず、立ちっぱなし、しゃべりっぱなしで少々疲れた。18時40分。撤収完了。スタッフは子どもの待つ家にダッシュで帰る。わたしは、梅田の地下街でビールと水餃子で一人乾杯をした。

エンドユーザーである書店人とふれあえる場として、また、他の出版社の動向を探る場として、商談会は希有な機会だ。書店人サイドも編集者と近づける機会を欲しがっている。各地でこのような商談会が広がっている。営業は営業マンに任せるばかりでなく、ぜひ編集者のアンテナを伸ばして、参加してはどうだろうか。とくに若手の編集者には、勉強になることばかりなのだから。