幸福から遠い北海道で

2017年の1月末のこと。北海道の函館市について「魅力度が第1位」と「幸福度が最下位」という正反対の結果が相次いで公表され、全国ニュースでも取り上げられた。魅力度は、民間コンサルタント会社が調査。全国の主要な1000市区町村を対象にインターネット上で「観光に行きたいか」「特産品を買いたいか」など77項目を質問し、3万人からの回答を点数化したもので、函館市がトップとなった。ほかにも札幌市や小樽市、富良野市と、トップ10に道内から4自治体がランクインしている。

一方、民間シンクタンクが人口20万人以上の中核市のうち一部を除く42市で、人口増加率や財政の健全度などの基本指標に加え、健康・仕事・生活・文化・教育の5分野で、全39項目を調査。「幸福度」として集計分析したところ、函館市が最下位となった。さらに悲しむべきことに同市は「健康」分野の評価がとりわけ低く、自殺者数・生活保護受給率・大学進学率などの項目がワーストだった。都道府県別でみると、北海道は、魅力度「第1位」、幸福度「ワースト7位」であり、函館の置かれている状況とさして変わらない。

ずっとワースト圏をうろうろしていたので、いまさら驚かないが、やはりワースト1位は情けない。

北海道は「文教」分野においても、ワーストにランクされることが多い。昨年秋、文科省は公立小中学校の学校図書館図書標準の蔵書率を発表し、北海道の小学校がワースト1位になった。蔵書指針の達成割合でトップの岐阜県は98.1%、対してワーストの北海道は35.2%だ。

公立学校の「図書館の質」がこれほどまでに異なる理由は、学校図書の購入費が地方交付税として一括で市町村に渡されているからだ。国が「学校図書費」として予算を措置しても、実際の予算編成は市町村に任されているため、往々にして教育分野の優先度が下がり、大幅に削られてしまう。「教育予算が橋や道路に化けてしまう」のは国家予算の編成においてではなく、交付税として市町村に下りてからだ。北海道は除雪費という優先度の高い事業費用があり、文教予算の優先度がさらに下がる。結果、北海道の学校図書費は「国の予算措置の半分以下」で毎年、執行されている。

学校図書館で人気の本はこうなるが、廃棄するレベルになっても予算不足で買い換えられない。

「最優先課題を三つ挙げろと聞いてほしい。私はこう答える。教育、教育、教育だ」

これはイギリスのトニー・ブレア元首相が1996年10月の労働党大会で演説したものだ。イギリスもかつては日本と同じく教育予算を地方交付税扱いにしていた。そして日本と同様に、地方自治体が「学校図書整備費」を削りに削っていたため、堪えかねたブレア氏は、学校図書整備費の編成権と執行権を地方自治体から取り上げ、国庫補助金に戻した。

日本、特に北海道でこのケースに注目する政治家がいてもいいようなものだが、これまで「地方の学校図書館における不平等」を課題として唱えた政治家は田中康夫氏と石原慎太郎氏以外に知らない。かつて民主党が政権をとったとき、所属議員は「文教施策の向上」を盛んに匂わせていたが、マニフェストの「読書環境の整備施策」は驚くほど内容が乏しく、北海道の読書環境の悪化はなにひとつ止まらなかった。

現在、学校図書館のワーストレベルに加え、公共図書館の設置率はワースト4位で、書店がある自治体の割合はワースト6位。これに「町村の平均面積が全国1位で全国平均の2.5倍にも及ぶ」という地理的状況を加味すると、「住民が図書にアクセスできる環境」は、間違いなくワースト1位といえる。

ネットワーク形成事業「ぶっくらぼ」

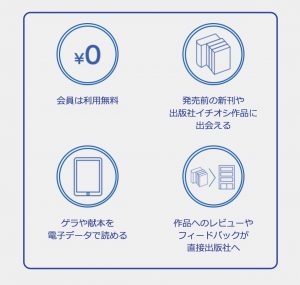

かかる状況において、北海道の読書環境のドラスティックな向上は、一朝一夕には成らない。そこでわたしが代表理事を務める一般社団法人北海道ブックシェアリングは「広く賛同を募り」「手数を増やし」「長期戦」で仕掛ける事業として、北海道の読書環境ネットワーク形成事業「ぶっくらぼ」を起案。すでに北海道、北海道新聞社などの後援を得て、2018年度から事業を開始する。

北海道ブックシェアリングは「格差のない読書機会の実現」を進めるために2008年、札幌の教育関係者と図書関係者が集まって設立。読み終えた本の再活用や、読書環境に関する調査、レクチャー、ワークショップなどを実施し、東日本大震災被災地ではさまざまな図書施設の復旧・再開を手がけた。昨年から北海道で広がっている「無書店自治体問題」について実地検証しようと、「社会実験:北海道の無書店自治体を走る本屋さん」を実施している。移動図書館車を改造した移動書店車で道内各地を回って、一日書店&図書イベントを開くという試みだ。

このように当会は、直接的支援である「ボランティア活動」と、調査・分析・提言を進める「シンクタンク事業」を平行して進めてきた。「ぶっくらぼ」では、これまでの蓄積を最大限に活用しながら展開していく。

昨年の走る本屋さん事業で道内5カ所を巡回。2018年度は10カ所程度に増やしていく。

まず次年度は「広く賛同を募る」事業として、道内の読書環境問題に対して、課題意識を持つ団体や積極的に課題解決を進めている団体に呼びかけ、ネットワークを形成していく。北海道の面積は8万3000平方キロにも及ぶ。小さなものから入れていけば21の都府県が収まるほどだ。ネットワークのメッシュをきめ細かくするためにも、オール北海道体制で臨む必要がある。情報誌の発行やウェブサイトの設置、定期会合・勉強会の開催、講師の派遣、読書環境に関する調査などによって、読書環境整備への意識を醸成していきたい。

賛同のタイプはシンプルに二つにまとめた。A「情報の共有化(情報誌の受け取りと配布、勉強会の参加、アンケートへの回答など)」と、B「情報を共有しながら、ヒト・モノ・カネ・チエのいずれかを拠出」である。AからBへの移行や、その逆もありだ。自治体、図書館、書店、企業、NPO、そして個人の「意思と情熱」の明示よるネットワークの形成。この実務を当会の若手職員がどう捌くかも楽しみだ。

2019年度からは、ネットワークを軸に「手数を増やす」事業をスタートする。トライアンドエラーの繰り返しのなかから、実効的な手法を構築していきたい。例えば、図書館や公民館図書室での書籍の販売、自治体が経営する町営・村営書店の新設、小・中・高の学校横断による図書委員・図書局ネットワークの構築、商店街や町内会主催による図書イベントの開催、公民館図書室と連携したマイクロライブラリーの設置など、既存のインフラやリソースを活用しながら、視点と枠組みを変えることによって、よりきめ細やかに読書ニーズに応えられるメソッドを組み上げていく。

大麻銀座商店街で実験的に始めた古書市「大麻銀座ブックストリート」は、いまでは毎月最終土曜にレギュラーでの開催になった。

北海道ブックシェアリングが江別市大麻銀座商店街との共催で毎月開いている古書まつり「大麻銀座ブックストリート」は、ことし3月で15回目を迎える。イベントにあわせ、いくつかの商店がオリジナルの飲食メニューを考案し、フードコートを設置するなど、地域連動型の賑わいを生み出している。もともとは実験的に「大麻銀座商店街ブックフェス」を仕掛けたのが始まりだ。

めげることなくトライアンドエラーを繰り返すためにも、楽しみながら課題解決する、という姿勢が必要だ。ヒステリックに課題解決を叫ぶのではなく、思いつく限りのバラ色の未来を掲げるのでもなく、地味に楽しく前向きに手数を繰り出す。いまのところ、それが最も効果的だと思われる。

例えば現在、書店も図書館もないまちで、小学校の図書委員や担当教諭が、よく分からないまま学校図書館図書を選定する、というケースが少なくない。これは、札幌などで開かれる「図書見本市」に図書委員や教諭を招待するための基金やシステムをつくるか、あるいはNPOなどが見本図書・見計らい図書をバスに積んで巡回することで解決できるはずだ。招待するなら、書店員や司書との昼食会や交流会を開き、巡回するなら滞在先での懇親会や意見交換会を開く、というように人と人が楽しくつながる仕組みをつくり上げていきたい。

商店街にパイプイスを並べて書評合戦「ビブリオバトル」を開催。買い物客や通行人もオーディエンスで参加するなど、地域に根付いたイベントになっている。

人口3000人で、本屋はもちろんスーパーもなければ、薬屋も花屋も電気屋もない。喫茶店もなければ居酒屋もなく甘味屋もない。コンビニの「セイコーマート」と生協の宅配システム「トドック」によって、日常の生活がかろうじてつなぎとめられている。そのようなまちでの「図書に関する問題」は、ツタヤ図書館問題やアマゾン・取次問題、電子書籍の普及問題などとは次元が異なる。しかし、読書の果たす役割が娯楽や趣味・教養にとどまらず、予防医学であったり、人生哲学であったり、自殺や詐欺被害を未遂に防ぐものであったり、就労・起業の支援にまで及ぶことを考えると、なおざりにしておくわけにはいかない。

「ぶっくらぼ」が何年で、どのくらいの効果を生み出すか、まだその予測もつかないが、「悪化を食い止め、その先へ」を合言葉に、北海道の力を引き出していきたい。

【クラウドファンディングご協力のお願い】

現在、『北海道のこどもたちがいつでも本を読める環境を創りたい!』とのタイトルでクラウドファンディングを実施しています。読書環境ワースト1位の北海道で、課題解決・格差解消に向けたネットワークづくりのための情報誌「ぶっくらぼ」を隔月で発行するための資金調達です。なにとぞご協力をお願いいたします。

『北海道のこどもたちがいつでも本を読める環境を創りたい!』(2017年4月25日まで)https://readyfor.jp/projects/booklabo