最近「電子出版」や「電子書籍」について聞かれることが増えてきた。仕事の中で実際にEPUBやPDFを作成して配布・販売することもある。しかし、自分でもまだ「電子出版/書籍」とはいったい何を指すのか、よく理解できていない部分がある。もともと「出版/書籍」とは何ぞや? という問いにきちんと答えることだって簡単ではないだろう。

特に最近の「電子書籍」に関する話題は、「出版印刷配本ビジネス」としての経済的な側面と「読書のあり方」という文化的事象としての側面が同時に語られてしまい、この話をわかりにくいものにしているとも思う。ここでは自分自身の思考実験というか、考えのメモみたいな形で「電子書籍とは何か」を少し絞り込んでみよう。

前半は電子化による「出版」ビジネスの変化について、後半は「電子本」の本質について考えてみた。これらは現時点での私的な考察であって、新たな情報が入ってくれば考えもどんどん変わるだろう。安易に結論づけることは避けたいと思っている。

電子書籍の話題はプロパガンダ化している

書籍の電子化が話題となっている。文章や画像をデジタル情報として出版(パブリッシュ)したいのであれば、Webやメールマガジン、テキスト配布など、どのような方法でも可能だ。多くの人やメディア、業界団体などが、あえて今「電子書籍」と呼んでWebなどと区別し、話題に取り上げる理由はどこにあるのか?

あえて「電子書籍」という名称ではなくても、コンピュータを書籍の代用として活用することは、すでにかなり以前から行われてきた。近年でもケータイ小説やケータイコミックの成功、「ひぐらしのなく頃に」などに代表されるゲームノベル(ビジュアルノベル)の大ヒット、電子辞書機器の普及など、すでに実際には「電子書籍」は各家庭に浸透しつつあると言ってもいいはずだ。

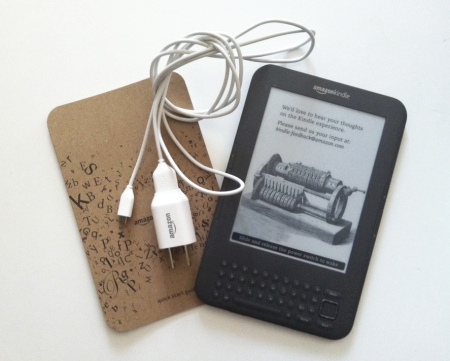

しかし、今回の話の発端は、AmazonによるKindleの成功と日本進出の噂、Google Booksの電子図書館構想、iPhoneやiPadによるリーダーデバイスの出現などによって騒がれはじめた印象が強い。これらはユーザー側の「新たな読書体験によるもの」と言うよりも、出版業界の内部から話題が起きている。つまり、出版業界や執筆、印刷などの従事者たちによる、「販売や流通の既存システムに対する不安・不満と、新規ビジネスに対する期待感」が大きいのではないだろうか?

すでに出版や書籍の制作過程はほぼ完全にデジタル化されている。技術的には、書籍の電子化自体はそれほど難しい問題ではないだろう。基本的には印刷の代わりにファイル保存すればいいだけだし、海外ではDRMや流通方法にも成功例が出てきている。デバイスやフォーマットも重要だが、どちらかというと各団体や企業の思惑などによる政治的な動きの方に、より注意が必要なのかもしれない。

最近の「電子書籍」に関する話題でも、読者のエクスペリエンスはあまり取り上げられていないようだ。出版不況に絡めて、電子出版ビジネスの話はすでにプロパガンダ化している。構図としては放送/報道の時と同じで、「電子化による民主的な市場開放が既得権益を排除し自由闊達な言論が保証される」という図式の主張をよく目にする。電子化やSNS化によって出版の既得権が崩壊し、再編成が始まるから、この波に乗り遅れるなというものだ。

しかし実際は、現在の読者が紙の書籍に対して大きな不満を持っているわけではなさそうだ。両者を比較して「電子の方が流通も読書も便利でいいね」という声が強く挙がってるわけでもない。本来の「出版のあり方」という点で、大手出版社や新聞社といった大メディアに対する批判的な個人感情が、取次や再販制度による硬直化した流通システムの批判と重なって叫ばれていることが多いように感じる。

出版社も取次も、内部の人間に話を聞くと、今までのような流通システムがこの先もずっと続くとは誰も考えていないようだ。とくに中堅から若手の社員には危機感が大きい。「リストラなう」が注目されたのもそのせいだろう。上層部には「勝ち逃げ」を目論んでいるのもいるだろうが、旧態化したシステムが刷新されるのは必然であり、市場がオープン化していくのも当然なので、今の大手出版社の取組みをいつまでも批判していてもあまり意味はないようにも思う。

電子で「パブリッシュする」ということの意味

インターネットの普及によって、個人が出版に参入したり、出版(パブリッシュ)のSNS(ソーシャルネットワークサービス)化などが進むのは当然の流れだろう。同じような流れは出版だけでなく、音楽や映像、報道、デザイン、美術などあらゆる所で起きているから、出版だけを取り出しても、それほどたいした問題とは思えない。なぜならコンテンツはそれにふさわしい入れ物に収まっていくだけだからだ。

ネットに相性の良い「ダダ漏れ」のような情報コンテンツはネット上で普及するし、時間をかけて作り込みパッケージ化したものは、それに見合った普及方法が選ばれてくる。

例えば辞書や百科事典、商品カタログ、時刻表、求人情報や会社四季報などは、印刷物よりも電子情報であった方が、作る側と読む側の誰にとっても有効な場合が多いだろう。逆に、コミックや情報誌、写真集、マニュアル本などは、作り方によって電子と紙のどちらでも成立する可能性がある。小説やルポ、評論やエッセイなども同じだ。

そう考えれば、紙の書籍だからこそ得られる満足感や商品価値というものが何かを探すのも、今後の出版というビジネスのひとつなのだろうと思う。双方の特性を理解して、どちらの皿の方がより料理を美味そうに届けられるのか考えるということなのではないか。

例えば、今は誰もが街頭で楽器を演奏することができるし、カラオケで歌っているビデオをYouTubeやニコニコ動画へアップすることが可能だ。しかし私たちが金を出してまで聴きたい、ライブに行きたいと思う音楽はそれほど沢山はない。スーザン・ボイルがそんなに何人も見つかる訳でもない。

もうひとつ音楽の例で言えば、CDが売れなくなっても、ライブやイベントに足を運ぶ人たちは増えている。音楽ビジネスそのものが衰退したわけではないのだろう。要はマネタイズの形態が多様化したということだ。

また、たとえ個人が簡単に出版へ参入できると言っても、実際にそれをビジネスとして成立させるのはそれほど簡単ではない。それはアフィリエイトやネットビジネスなどと同じ図式だ。余暇にアフィリエイトで月に5000円稼ぐのは誰にでもできるけど、それでコンスタントに毎月30万円を稼ぎだすのは、普通の仕事で30万円を稼ぐよりもずっと難しい。

もちろん今までのような印刷業務や、在庫を抱えるような販売形態は、電子書籍に関係なく衰退していくだろう。しかし、30年以上も前にオフィスのOA化によるペーパーレスが叫ばれたにも関わらず、今でも届いた電子メールをすべて紙にプリントしないと気が済まない人はたくさんいる。現在のオフィスにあるプリンタが毎日吐き出す紙の束を見れば、書籍の電子化が私たちの生活をドラスティックに変えてしまうとはとても想像できない。

すでに出版ビジネスは小規模小資本でも成功が可能だし、取次や再販制度を通さなくても市場に商品を届けることができる時代となっている。今でも流通や書籍の形態において、新しいことを試したり始めたりしている人々がたくさんいる。パブリッシュのSNS化が進んだとしても特に慌てる必要はなく、使い分けが進むだけだろう。多くの人に読まれるような本とはどんなものかを考え抜いていく事がビジネスへ繋がるのは、電子でも印刷物でも、今までと変わりないのではないだろうか。

電子書籍とWebテキストの違い

出版業界だけでなく、どうも多くの人々はWebページをブラウズすることと「電子書籍」を読むことは、まったく別のエクスペリエンスだと考えているようだ。しかし出版や読書という行為、つまり「ある程度のボリュームの文章や画像を構造化してレイアウトし、デバイスやモニタ上で読むことができるように提供すること」を突き詰めて行けば、Webやhtmlメールマガジンと電子書籍の違いを説明するのは、実はとても難しい。

現状では仕組み的にも内容的にも、電子書籍とWebテキストのふたつはほぼ似たようなものだ。しかしそこであえて「電子書籍」と呼ぶときは、具体的にどのようなものを指して言うのが正しいのであろうか?

- ・パッケージングされている

→ コンテンツがスタンドアロンで独立している。ブログやTwitterなどのようにソーシャルではない。

- ・有料である

→ 無料であってもフリーではなく「ゼロ円の商品」として流通されている(ように見える)。

- ・提供されるコンテンツの種類

→ 日記や散文ではなく、小説やルポ、ハウトゥガイドなど。コンテンツとして完結しているもの。

- ・コンテンツのボリューム

→ 文字数にして最低でも数万文字以上。ページ数では100ページ以上あたりか。それよりも多い分には問題ないが、少ない場合「書籍」としての認知はしにくくなる。

- ・縦書き、明朝体などの組版

→ 書籍のメタファーとしては有効だが、ケータイ小説などの成功を見ると、普通の人はそれほどこだわりや意識していないのかもしれない。送り手(出版側)が考えるよりも、禁則や組版に対する一般人の要求は低いところで成立することがある。

- ・手に持ってどこでも読めるデバイス

→ ハードウェア毎の特性が違うため、出版時にどのデバイスを選択するのかが重要。また互換性や保存性の問題もある。

→ インターフェイスやガジェットとしての快適性。これについては後にもう少し詳しく考える。

- ・ページングされていること

→ スクロールではなく、表示が1枚ずつページ切り換えしていくこと。また、ウインドウ内でページ全体が最後まで見渡せること。実はこのあたりが一番重要かもしれない。

これらのポイントはどれも大切な部分だが、実際にはこの中の要素がいくつか絡み合って「電子書籍」のイメージを形作っているのかもしれない。もう少し深く追いかけてみよう。

「電子書籍」の本質はなにか

こうしてみると、iBooksや青空文庫リーダーなどによるEPUB/XHTMLテキストベースのリキッド(可変テキストレイアウト)ではない、固定ページの「PDF」や「画像書きだしによる電子ブック」などはいわゆる「電子書籍」なのかどうかという点も重要な視点だ。

最近はスキャンスナップなどを使ったPDFの「自炊」を支持する人が増えている。その便利・快適さで「電子書籍はこれで充分」という声もよく聞く。PDFはリキッドではないが、手軽に「望むコンテンツへアクセスすることができればどういう形でも電子書籍は成立する」ということのユーザー側からの証明ではないか。

縦書きと横書きの相互変換や、リキッドによるレイアウト、自由なフォントの選択やサイズの変更などを「電子書籍」の必須条件にする人もいる。技術畑には、こういうことができなくては電子書籍とは呼べないといった思い込みが強い人も多い。しかし実際のユーザーにとってみれば、必ずしも重要な機能とは言えない場合もある。では最低限必要な「電子書籍」の機能とはいったい何なのか。個人的にはまず「文字の検索や選択コピーが可能なこと」をあげたいと考えている。

iPad版の「WIRED」など、ページ全体を画像変換することによって、本文検索ができない「電子書籍」もある。印刷時のレイアウトを再現できるという利点もあるが、電子である意味は大きくスポイルされてしまう。読書中に意味のわからない語句を、すぐに辞書やGoogleで検索できないというのでは強いストレスを感じてしまうからだ。画像内へのXMLやメタデータによるテキスト埋めこみなどでの解決も考えられるが、自炊ならまだしも出版側がそれを選択する理由は見つけられないし、オーサリングのコストも確保しにくいであろう。

検索以外の機能はどうだろうか? もちろん、リーダーアプリやデバイスには、しおり機能や全体のページ数を認識させたり、「いまどの辺りを読んでいるのか」を認識させるような、読書の円滑を保証するためのインターフェイスも重要となるだろう。これらは最近のソフトウェアであればほぼ実装されていることが多い。

さらにメモが書き込めるとか、複数のデバイスで共有できるといった機能もあれば面白いかもしれない。メモの共有などによって今までの読書体験とは別のソーシャルな展開も生まれるかも知れない。しかしそれは「電子書籍」の本質とはまた別の話だろう。

文章の表示フォントを変更できることが望まれるのはどういうケースか。フォントは読者が各自のリーダー側で用意すべきなのか。それとも出版社側が埋めこみで提供するべきなのか。埋め込むとした場合、サブセット以外での埋め込みはライセンス的に可能になるのか。このあたりを真剣に突き詰めて考えると、英文EPUBのように「表示フォントが自由に変えられるべき」というのは現実的ではないようにも思えてくる。

例えば、最初からその「電子書籍」がヒラギノやリュウミンといった商業印刷で採用されているレベルのフォントで表示されている場合、わざわざ別のフォントに変更して読みたいと考え実行する人がどの程度いるのであろうか? 秀英体で表示されている本文をMB101やメイリオに変更して読みたいと願う人が果たしているのであろうか?

弱視や老眼などのため、読者の側で文字サイズを大きくしたり、明るさやコントラスト、背景色と文字のカラーなどを変更したいという要求は当然あるだろう。しかしそれは「自由に変更」できるべきなのか? プリセットの数パターンがあれば済むというか、かえってそちらの方が親切で便利なのではないのか。読者は自由に組版を変更できることを喜ぶのか、それとも面倒と思うのか。ユーザー側の視点に立ち、相当量の追いかけ調査をしなければ結論は出ないのではないだろうか。

さらに言えば、自分も老眼が進んでいるけれど、単純な文字のみの文章ならともかく、弱視の人にとって、レイアウトや図版サイズはそのままで文字サイズのみを変えるということが最適解なのかは大いに疑問だと思う。

ユニバーサルデザインやアクセシビリティは、実際の使用者の声よりも団体や企業の社会的エクスキューズに使われることが多いのではないか? 「大・中・小」と選択できるCSSのフォントサイズ切り換えでわざわざ「小」を選び読みづらくしたいと願う人が存在するのか? それよりも弱視の人にはディスプレイ自体のサイズを大きくしたり解像度を変えた方が、根本的な解決になるのではないか?

電子書籍デバイスやリーダーソフトの中には、読み上げソフトウェアなどを含んでいるものもある。標準的なテキストベースのファイル形式ならば利用できることが多いのだから、それはそれで必要に応じて活用していけばいいだろう。しかし通常の書籍や新聞を読むとき、老眼の人は老眼鏡をかける。ニンテンドーDSのLLなど、デバイス側の解像度を低くすることで文字サイズを大きく見せる方法もある。さまざまなアプローチがあるので、ユニバーサルデザインやアクセシビリティをもって電子書籍の特徴とする意見には賛成できない。

コンテンツは「リキッド」であるべきか

さて、ちょっと話を元に戻そう。電子書籍の「電子書籍たる所以」を考察していたのだが、ほかに考えるべきはディスプレイのサイズだ。ディスプレイサイズはイコール本の版面(はんづら)のサイズ。これが固定化されている印刷物に比べ、EPUBなどではリーダー側やデバイス側に合わせて、テキスト文面の表示量が自動的に版面が可変調整される。いわゆるリキッド・レイアウトだ。これこそが「電子書籍」のキモだと力説する人もいる。しかしリキッドが本当に最適解なのだろうか?

リキッドの目的は、それぞれのデバイスサイズに合わせた版面設計が必要なくなり、ワンソースマルチユース的に表示できることだ。しかし、その分レイアウトの固定制が失われるため、制作時の問題も起きやすい。想定していなかった見られ方をするために、ちょっと複雑なレイアウトは簡単に崩れて表示されてしまう。その場合は版面のサイズを固定した方が作る側も読む側もメリットがある。それでは、現状では「電子書籍」に必要とされるデバイスのサイズは一体どれくらいの種類が必要とされるのだろうか。

- ポケットに入り、片手で操作できるサイズ。

- カバンに入り、膝の上で操作できるサイズ。

- 机の上に置いて、椅子に座って操作するサイズ。

細かく見ればこの間がたくさんあるけれど、基本的にはこの3つに収斂してもそれほど問題はないのではないだろうか。さらに言えば、2と3は共通化、もしくはタテ判型の見開き表示によって可決できる可能性もある。となると、「電子書籍」の判型は規格サイズで言えば「A8(52×74ミリ)」と「A5(148×210ミリ)」程度の2種類があれば、面倒なリキッドレイアウトなどを採用しなくても、実際はほとんど済んでしまうのではないのか?

リキッドと違い、版面が固定されれば、それぞれのデバイスと眼との距離が想定できる。となると出版側で標準的・理想的な表示フォントのサイズも想定できるようになる。もちろんコンテンツによって違いはあるが、電子書籍をリキッドにこだわるのと2種類のサイズ作るのでは、どちらが制作・流通にかかる負担が少ないのだろうか。そういえば2種類の版面サイズというのは文庫本とハードカバーをも想像させる。

当然ながらリキッドにはリキッドの利点もある。しかし見え方を出版側がコントロールすることも、コンテンツによってはある程度重要となることがあるのは事実だ。文章の書き手は、どういう読まれ方をするのか想像しながら書く場合が多い。

小説家やライターに話を聞くと、縦書きのワープロで1行の文字数を指定しないと文章が書けないという声も聞く。慣れの問題とともに、アウトプットに対する想像力の問題でもある。それは、自分の書いた文章をプリントアウトして読み直すことで、初めて客観的に読めたり間違いを発見できるのと同じではないだろうか。

また、版面に関して言えばタテ判型か横判型かという問題もある。KindleやiPadなどはデバイスのディスプレイがタテ判型であり、一般的なPCの横型ディスプレイに比べて書籍メタファーのイメージを喚起しやすいかもしれない。

「電子書籍」の設計方針では版面の固定レイアウトを否定する人も多いが、個人的にはそれにも疑問を感じる。それは、人間にとって大量な文字情報の処理は、電子と紙のどちらが適しているのかという根源的な問いでもある。

「速読術」というものがある。これは版面全体をぱっと一望して、ぼんやりとした文脈のイメージをページ単位で頭に入れていく方法だ。速読の練習にはよく新聞を使う。これができるのは見出しの置き方などを含め、レイアウトが固定されているからだ。文章の理解がリニアなものであれば、音読と速読に大きな処理能力の差は生まれないはず。しかし実際には、紙の印刷物を読み慣れている人にとってはディスプレイ上のテキスト・スクロールはまだるっこしい。

さて、ここでひとつ仮説を思いついた。可読性は身体のリズムに左右される。ページをめくるという行為の身体性や心地良さは、文章の理解や記憶に繋がっているのではないか、というものだ。一定度の長文を読む場合を考えてみよう。

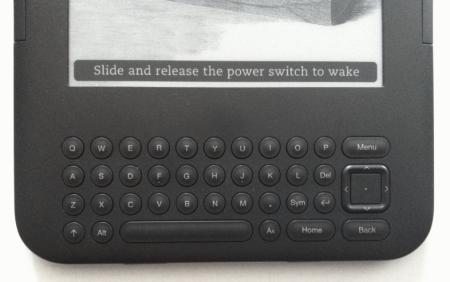

1ページに数百文字という文字のブロックを読み進めていくとき、「紙のページをめくる」「ケータイを操作する」「iPhone/iPadをフリックする」といった一連の行為は、指先を動かす心地良さと文章の読了および理解の進捗が密接にシンクロしている可能性はないだろうか。だから、PC上では指先の心地よさが得られず、読書体験=電子書籍が成立しにくいとも言えるのでは?スクロールではなくスライドやフリップのギミックが、アフォーダンスとして重要なのではないか?

そう考えると、Webテキストと「電子書籍」の最大の違いは、やはりページネーションにあるような気がしてならない。ディスプレイの一画面の中に、文字ブロックの最後までが隠れず表示されていることが重要で、そこでは決してスクロールの必要があってはならない。文字ブロックのリーディングが最後まで来たら、続きはスライドやフリップなどによって画面全体をリドローし、再びリーディングという行為へと戻る。縦組み(右上→左下)と横組み(左上→右下)の違いはあるけれど、長文のスクロールに比べると視線の移動方向や距離が常に一定で、規則的なリズムを生む。これが「読書」という行為をアフォーダンスさせるとは言えないだろうか。

テキストの「構造化」の用意は必須

以上のことは自分なりの理解でしかないけれど、「電子書籍」と言う名前で今後もいろいろな形式のものが出てくるだろう。そういった時に、自分にとって「本を読む」というのはどういうことなのかを身体性と絡めて考えておかないと、制作側に立つひとりとしては方向性が掴みにくい。逆に言えば、その部分を自分で捕まえてさえいられれば、EPUBだろうがPDFだろうがXMDFやら.bookだろうが、フォーマットの種類などは本質的な話ではないように思う。

もちろん一般的な普及の上でも、またビジネスとして作成する時のコスト負担を軽減させるためにも、共通フォーマットが業界的に重要なのは確かだ。組版やDRMの問題なども技術的な部分では共通フォーマットが解決の糸口になるだろう。

しかし組版に関してはリーダーやデバイス側の実装に左右されてしまう。逆に言えば、そちらの実装が終わればほぼ解決する。技術的というよりもライセンスや覇権争いという政治的な部分の方が問題なので、制作・出版側としてはその時々の情報に右往左往しなければ、どんなフォーマットでも大丈夫だろう。相互の変換テーブルを作るのはそれほど大変ではないし、大きな問題ではない。それよりも文章作成や編集およびDTPの時点で、テキストをきちんと構造化して処理しておくことの方がずっと大切だ。ようするに文章をツブシの効く状態にしておくことが、書籍の電子化にとってはいちばん大事なのだ。

■関連記事

・ePUB 世界の標準と日本語の調和

・編集者とデザイナーのためのXML勉強会

・アクセシブルな教科書としての電子書籍

・電子「雑誌」フォーマットの可能性(Ustream, ポット出版「談話室沢辺」)