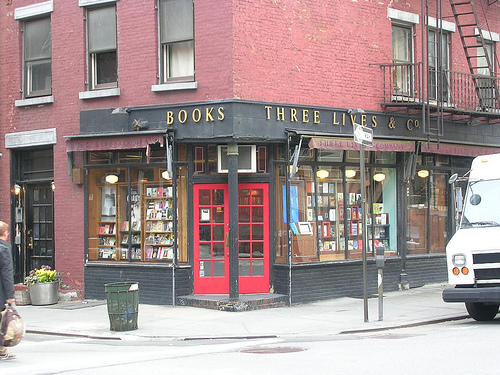

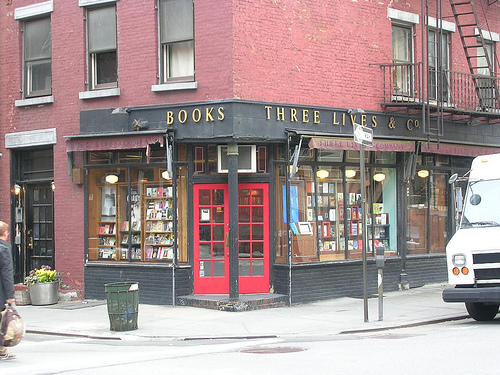

幾多の荒波を乗り越えてきた独立系書店に新たな脅威が。

Some rights reserved by mikecogh

Some rights reserved by mikecogh

先週、アマゾンのニュースで「iPhoneで本のバーコードを写メするとその場でアマゾンからオーダーできるアプリをまもなく発表」というのを見て、こりゃまたなんて恐ろしいことが! これでまたインディペンデント系の書店がつぶれるな、というツイートをしたら、日本の人たちからの反応が「で、それが何か?」系だったので、これがどれだけ恐ろしいのか、説明してみる。

ようするに、本屋に足を運び、現物を手に取りながらそこで本を買わずにアマゾンでオーダーしちゃうというのだ。これが図書館や、友だちの家にいて「この本、自分でも買いたいな」というシチュエーションなら問題ないかも知れない。だけど、本屋に来てまでそれをやってしまうのだよ。しかもアメリカの本屋、ハタキを持った親爺もいなければ、客の目が届かない死角が多いんだよ。

たしかにアマゾンは今までにも「フォト検索」というのをやっていて、本やDVDの表紙の画像を送ると「これですか? だったら在庫ありますよ」みたいなサービスは既にやっている。デイリーポータルがこんな楽しい実験をしてくれていて笑った。

新アプリのサービスだが、再販制度に守られた日本の本屋さんだったら「でも目の前に本があるんだから、その場で買えばいいじゃん」ってな話だろう。本屋で買ってもアマゾンで買っても同じ値段だし、送料を払ったり、配達されるのを待ってたりしなくていいんだし。

ところがすっとこどっこい、アメリカには恐怖のディスカウント制があって、その本がバーンズ&ノーブルの平台にでもない限り、アマゾンのほうが確実に安いんだよね。しかも「フォト検索」と違ってバーコードなんだから百発百中、「これですか?」という確認作業の必要もなく、すぐにオーダーできる。

荒波を越えて来た独立系書店にも脅威

電子書籍の話をするようになって、よく日本の人から「アメリカでは電子書籍の台頭によって書店がつぶれたりしなかったんですか?」という質問があるんだけど、私の答えは「つぶれたところも多少あったかも知れませんが、それは電子書籍だけのせいだとは言えません」というものだった。

というのも、アメリカのインディペンデント書店は今までに何度も「危機」という波を乗り越えてきている。90年代にバーンズ&ノーブルやボーダーズといったチェーン店が大型店舗を出してディスカウント攻撃をかけてきたときも、書店員さんの知識だったり、お客様のニーズに応えた品揃え、ってな工夫をしたりして乗り越えた。00年代にアマゾンやHalf.comみたいなディスカウントオンラインサイトが出てきたときも、現物を手にとって確かめて買うのを売りとしたり、書店の空間をコミュニティー化したりして、これまた乗り越えてきた。

乗り越えてきたどころか、最近ニューヨーク、しかもウィリアムズバーグとかグリーンポイントとか、若者が増えているブルックリンの地域では新しい書店が次々オープンしたりして、活気づいている感さえある。こんな記事もあったけど「B&Nの経営が悪化して、リンカーンセンター店は来年1月で閉店」と私が何度も繰り返しているB&Nの経営事情がまったく伝わってなくてガッカリさせられた。しかもライターの人は知人だし。

日経ビジネスの記事 「電子書籍人気にも負けない、N.Y.の地元密着書店」

私の言い分 「バーンズ&ノーブルが身売りという誤報にビックリ」

いま残っているインディペンデント系の書店は、だいたいどこも足腰がしっかりしているところが多い。電子書籍についても、だったら店内にエスプレッソ・ブック・マシーン(POD印刷機)を置いたり、グーグル・ブックスをカタログ代わりにして生き残る道を模索している。

ところが、このアマゾンのアプリはかなり手強い敵となるだろう。インディペンデント系の書店は、ディスカウントで対抗するわけにはいかない。せっかく客を店にまで引き寄せていながらアマゾンにしてやられることになるわけだから。

でもまぁ、アマゾンが量販店とディスカウント競争をしたときにも、ちゃっかり傍観を決め込んだ上、これを仕入れに利用したインディペンデント書店のことだから、今回もどう出てくるのか、見守ることにする。店内の電波をさえぎっちゃうとかね。面白い対抗措置があったらまた紹介したい。