※この記事は1月12日、東京・下北沢にある書店「B&B」で行われたイベント「出版関係者必聴!『著者の磨き方』」のレポートです。

[司会:酒泉ふみ(ボイジャー)、構成:高山みのり(ボイジャー )]

――最初にゲストのお二人をご紹介します。まずはニューヨークと東京を往復する文芸エージェントで、ブログ「本とマンハッタン」でも知られる大原ケイ(写真右)さん。そして、講談社で『バガボンド』『ドラゴン桜』『働きマン』『宇宙兄弟』などの人気作品を手がけ、昨年に作家のエージェント会社であるコルクを設立した佐渡島庸平さん(写真左)です。

大原さん、年末に帰国されて、日本はいかがですか。

大原 ニューヨークより寒いです(笑)。

――佐渡島さん、コルクを創業して4ヵ月が経ちましたね。まず創業の経緯をお話いただけますか?

佐渡島 コルクは三枝亮介という講談社の先輩と一緒に立ち上げました。僕が主にマンガの担当で、三枝が文芸の担当です。創業時は三枝と事務の女性との3人体制でしたが、予想以上に仕事の依頼が来て、すぐに手が回らなくなってしまったので、社員を2人増やしました。

――大原さんはコルクができた時、すぐに佐渡島さんに会いに行かれたとか。

大原 「でかした!」と言いに行きましたね(笑)。もともと講談社時代の三枝さんとは、一緒に仕事をしていましたから。

佐渡島 僕も大原さんの『ルポ 電子書籍大国アメリカ』はもちろん読んでいましたし、ツイッターもフォローしていたので、お会いできてうれしかったです。

エージェントはどういう仕事か

――日本ではまだ「エージェント」という言葉になじみのない方も多いと思います。

大原 「エージェント」といわれて思い浮かぶのは、野球選手などのエージェントかもしれません。エージェントが球団と交渉にあたり、選手は野球に打ち込める。そのあたりは同じだと思います。さらに作家のエージェントの場合、作家に対して「今度は長編で攻めてみましょう」「エッセイも上手だからエッセイもやっていきましょう」などと、企画の段階や原稿の段階からアドバイスします。そんなふうに、著者と密に接して育てていく。それを厳密には「プライマリー・エージェント(primary agent)」といいます。

佐渡島 コルクの仕事は、その「プライマリー・エージェント」に近いです。それから、作品を海外へ持っていく仕事。さらに出版以外のビジネスのあり方を探す仕事もしています。

海外で僕の仕事を説明すると、「それはビジネス・マネージャーだ」と言われます。でも日本では「ビジネス・マネージャー」という言葉に胡散臭いイメージもありますし、みんなが知っている言葉のほうがいいと思って「エージェント」と名乗っています。

大原 日本でエージェントと名乗っている団体や個人は以前からいましたが、私の知る限りでは「出版プロデューサー」と呼ぶべき存在です。著者の作品が売りものになるかどうか、プロの目で見てやるから企画を持ってこい、という。

欧米でエージェントというと、あくまでも作家を育てる時にはお金をとらずに、出版が決まってから、出版社から支払われる印税の一部をエージェント費としていただく。そういう商売です。その点でも、コルクがやろうとしていることは「エージェント」だと感じました。

自分の信じる本を「薬売り」のように売る

――大原さんは具体的にはどのようなお仕事をされていますか。やはり著者とエージェント契約をして、出版社との交渉をされるのでしょうか。

大原 私がやっているエージェント業は、厳密には「トランスレーション・ライツ・エージェント(translation rights agent)」と言います。すでに日本で出ている作品の権利をお預かりして、主に欧米のマーケットを広げるというものです。日本では、著作権や翻訳権は基本的に出版社が扱っています。ですから私は、出版社とエージェント契約をする形になります。

――出版社同士のマッチングみたいなことをされている?

大原 はい。そのためには欧米の編集者の好みを知っていないといけないし、彼らにも「こいつが面白いと言うんだったら面白いだろう」と信じてもらう必要があります。

欧米の編集者は日本のコンテンツが面白いことを知っています。「ポケットモンスター」のピカチュウも、あちらの人にとっては今までにない面白さがあった。じゃあ他のジャンルでも面白いものがあるんじゃないか、と気づいています。

――大原さんがエージェントになったきっかけは?

大原 ずっと日本の会社とアメリカの会社でバイリンガルとして働いていて、アメリカの友人も多くいました。それで、日本で面白い本を見つけてはアメリカの友人に「これ面白いよ」と勧めていました。その延長線上です。

肝心なのは、誰がどういう興味を持って日本語のマテリアルを探しているか。日本にはこんな本があります、あなたの国でも出してみませんか、とブックフェアで並べるのは、ただお店を開いているだけです。私はそうではなくて、「薬売り」のように自分の信じる何冊かをひっさげて、いろんな編集者を訪ねては「何をお探しですか、頭が痛いんですか、おなかですか。じゃあ正露丸いかがですか」というようなことをしています。

――薬売り、ですか(笑)。

大原 相手の求めるものに応じて、この本はこういう内容で、こういう人が読んでいて、ここがが面白くて、たとえばこの作家みたいな感じがするんだよね、と説明できることが必要です。それが私の使命だと思ってやっています。

エージェントと作家との関係

――コルクはいま、7人の作家と契約されていますね。阿部和重さん、安野モヨコさん、伊坂幸太郎さん、小山宙哉さん、三田紀房さん、山崎ナオコーラさん、そして山城むつみさん。

コルクのウェブサイト。ロゴのイラストは安野モヨコさんによる。

佐渡島 エージェントの仕事は作家の価値を高めることだと、僕は思っています。出版社で雑誌を作っていたときは、編集者の側から作家に仕事を依頼していましたが、エージェントになったからには、作家の側から「作品をよくするために協力してほしい」ともちかけていただくのが、本来のかたちです。

いま僕らと契約しているのは講談社時代から担当していた作家たちですが、「僕らは会社を辞めて起業します」と相談したところ、みなさんが「もちろん契約します」と言ってくださいました。

――それだけ信頼されていたということですね。

佐渡島 子どもの頃、親から「あなたの食べ方が汚くても、注意するのは私たち親だけで、他の人は誰も言ってくれないんだよ」と言われていました。たしかに他人がヘンな行為をしていても「ヘンだなあ」と思うだけで、わざわざ注意しないですよね。編集者も同じで、担当している作家が他社でダメな仕事をしていても、ふつうは何も言わない。でも僕は超おせっかいに言いまくっていました。

たとえば安野モヨコさんと『働きマン』をやっている時であれば、『オチビサン』の打ち合わせにも目を配るし、安野さんの事務所の会議にも出ていました。また小山宙哉さんの場合は、彼が上京したばかりのとき、不動産屋さんに一緒に行って物件を探したりしました。 いい作品を作るには、作家が精神的にハッピーで、他のことを気にせずにいられることも大事です。

大原 アメリカでは、エージェントが作家の生活の面倒まで見るケースは、それほど多くはないと思います(笑)。それでも、たとえばアメリカで作家のことを知ろうと思ったら、エージェントの書いた回想録がいちばんその人となりを伝えていたりします。やはり書き手としての作家をいちばんよく知っているのはエージェントですね。それくらいの親密さはあります。

作家の価値をいかに高めるか

――大原さんはご自身の仕事を「薬売り」のようなもの、佐渡島さんは「著者の価値を高めること」とおっしゃいました。でもいまは出版社の編集者が、そこまで手が回らない実情があるような気もします。

大原 基本的に欧米では、1人の著者に1人のエージェントがいて、ひとつの出版社から本を出すシステムなんですね。だから最初の数冊が売れなくても何冊目かでブレイクアウトすれば、過去の作品も売れてペイできる。けれども日本の場合、ある作家を一所懸命に宣伝しても、過去の作品は他社から出ていたりするから効果は分散的です。やはり私は、エージェントがマーケティングも含めてトータルに考えたほうがいいと思っています。

――なるほど。佐渡島さんはそのあたり、どんなことをされているのですか。

佐渡島 コルクを立ち上げてすぐに、アメリカへ行きました。『宇宙兄弟』をハリウッドで映画化したり、アニメ番組を放映できるような人たちを探しに行ったんです。あとはフリップボードなどITベンチャー系の会社に行って、マンガも配信できる可能性があるなら、コルクの契約作家を優先的に配信してほしいという話をしたりしました。

国内でも安野モヨコの『オチビサン』の商品化まわりができないかと、いろんな人に会いに行きました。NHKへ行ってアニメ化の打診をしたり、ジュンク堂の店頭でグッズ販売をしてもらったりと、いろいろ動いています。

その際に考えるのは、何を収入源の核とするか。本という安定的で核になる収入があって、それを増やすために騒ぎを起こすんだ、と思ってやっています。

――エージェントと一括りに言っても、編集から営業まで何でもやるんですね。

佐渡島 出版社のシステムだと、どれだけ大ヒットを作っても1人か2人の担当編集で売り続けることになります。それを4、5人のチームを組んで本格的にやりだすと、もっともっと騒ぎが大きくなって本が売れる。『ONE PIECE』は、10年以上経った今でも年間で数百万部の重版がかかるそうです。20万部や30万部で売り切ったと思っているのは、僕は目標値が低いとしか思えないんです。

――まだまだ届いていない層がある、ということですか。

佐渡島 そうですね。出版社はいま、早く黒字を確定したいがために売り逃げようとしている。在庫が残るのが怖いから、50万部くらい売れると重版をかけないといったことも起きています。売り方次第で100万部、200万部からでもまだ伸びるのに、もったいないと思います。

勝負は刊行前から始まっている

大原 アメリカと日本では本のサイクルも違いますね。アメリカでは、日本のようにパッと作ってサッと売り切るようなことはあまりしない。企画の段階から、10年後も売れる本なのかという視点で考えます。

なにしろアメリカの本は、急には作れないんです。たとえば村上春樹さんの『1Q84』はなるべく早く英語にしたいというので、出版社も翻訳者もあらかじめ決まっていましたが、それでも日本発売から1年半かかりました。翻訳や編集だけでなく、マーケティングも刊行前にじっくりやります。

一方、日本ではスティーブ・ジョブズの伝記が英語版と同時に刊行されましたね。それをアメリカ人に言うと「信じられない!」という言葉が返ってきます。

佐渡島 日本では、雑誌で連載することが事前のパブリシティになって本が売れていました。本は出してから宣伝するものだと多くの人が思っていますが、実際はそうじゃない。出してから、反応を見てからというのは、よほど小規模にやろうとする場合だけです。

その「前パブ」機能が、雑誌が売れなくなることで使えなくなってしまった。それで僕が講談社時代にやろうとしたのが、ネットに作品を出すことでした。ただ社内には「ネットに出して本が売れなくなったらどうするんだ」という人もたくさんいて、そのとき感じていた危機感を、僕の努力だけでは全社的に共有するのが難しかったんです。

――「前パブ」を意識できている出版社は少ないと思います。

佐渡島 でも、「前パブ」なしで売るのは、商品としてあり得ない話です。そして今ならネットが使える。ですからコルクが扱う作品は、まずネットに出して、ある程度話題にしてから出版しようと考えています。刊行前にアニメ化が決まっていることもあるかもしれません。

コルクがそこまでやるのも、出版社の存在を重要だと考えているからです。こちら側もある程度影響力をもった状態で出版社と話したいですし、どの程度売れるのか、まったくわからない作品には、出版社も手を出せないですよね。

出版社はこれからも必要か

――お話をうかがっていると、出版社の存在意義について考えてしまいます。最近は個人出版の話題も増えていますね。

大原 出版のあり方も大きく変わっていくだろうと思います。『Gene Mapper』の藤井太洋さんは、自分で作品を公開して、自分で宣伝されています。そういう人は出版社もいらないしエージェントもいらないということが、すでに証明されたなという思いがあります。

――アメリカの出版社の状況はいかがですか。

大原 アメリカの出版社を見ていますと、やはりアマゾンという脅威にどう対応するかが話題です。ランダムハウスとイギリスのペンギン・ブックスが合併するなど、大きいところはますます大きくなることで力をつけようとしています。日本でいえば、集英社と講談社が一緒になるようなものですね。英語圏での一般書の売れ筋本の四分の一を、この1社で出すような状況になると思います。

その一方で、小さな出版社も元気がいいです。ネットを使って、誰が自分たちの本を読んでいるのかを把握している。それで5,000部売れればOK、1万部売れたら御の字、というくらいの規模でやっているところも増えています。いま私が応援したい出版社は、そういうところです。

佐渡島 僕も講談社のような大きな出版社にいて、ある種の動きづらさはありました。ただそれは、出版社が悪いとか、出版社に可能性がないということではないんです。僕が思うのは、「硬直化した組織では難しい」ということ。たぶんどの業界でも言えることだと思います。挑戦するより逃げ切ったほうがいいと思う人たちが決定権を握る組織では、新しいことはできません。

――制度の問題が指摘されることもありますね。

佐渡島 日本の取次制度と書店の数は、世界的に見ても本当に素晴らしいです。その制度をもっと自由な発想で使えるようにさえなれば、と思います。

――大原さんの目からみても、日本の出版社、あるいは出版制度は硬直化していると思いますか。

大原 出版不況が10年以上も続いてパイが小さくなる中で、大きな組織にこれまでのやり方を変えろというのも難しいのかもしれません。

今回の日本滞在中にも、大きな出版社の人たちと話をすることになっています。彼らの今いちばんの興味は、電子書籍をやるならDRM(デジタル著作権管理、Digital Rights Management)をきちんとかけて、海賊版が出回らないようにすること。もうひとつは、出版にかかわる著作隣接権(出版権)を法的に認めてもらうことです。

――出版社の集まりでは必ず話題にのぼるテーマですね。

大原 海賊版によって自分たちが脅かされると思っている。でもそれは、何か違うと思うんです。せっかく電子書籍というものができて、それによって硬直したシステムが少しでも改善されるなら、いまこそいい機会だと思います。

著者に対しても、きちんと説明できればいいんです。「うちから本を出せば、プロが編集して、プロがデザインします。全国の書店に本を並べてあなたを売り出していきます。自分で出すよりも印税率はこれだけ低くなりますが、それはプロの作業費です」と。そして権利をもっと譲渡してくれれば、出版社ならそれを生かすことができるといえばいいんです。

DRM=Don’t Read Me!

大原 アメリカではDRMをかけない動きもあります。ガッチリとDRMがかかっていると、読者にとって不便ですよね。不便なことは変えていけばいいし、そういうことを著者にもきちんと説明すればいいと思います。

佐渡島 いまの話はすごく賛成です。DRMを入れる、入れないという議論は、いつまでやってもいたちごっこですし、入れるとしても後ろ向きの作業です。

僕は性善説に則ってプランを立てたほうが、多くの人の協力を得られやすいと思います。海賊版が出回ったとしても「感動したから作家にお金を落としたい」と思ってくれる人は、どんな文明でも何十%かはいるだろうと。ですから電子書籍の会社と話す時は、コルクの作家の作品には入れなくていいですよ、と言います。

中国でなぜ海賊版が出回るかというと、読みたくても高すぎて買えないからなんです。海賊版が怖いから電子書籍は出さないという発想でいたら、その作家の作品は話題にもならない可能性が高いんじゃないでしょうか。

大原 アメリカで海賊版をいちばん読んでいるのは、ネットに詳しい20代の男性が中心です。この層はもともとあまり本を読まないと言われている。その人たちが盗んででも読んでくれるんだったらということもあって、それほどガチガチには対策をしていないんですね。

私も性善説をとりたいと思っています。日本で映画館に行くと、上映前に「撮影する行為は違法です」という映像を見せられますね。でも、そこでカメラをサッとしまう人なんて見たことないです。同じように、紙の本を買ったら「自炊行為は違法です」、電子書籍を買ったら「違法ダウンロードしてはいけません」なんて書いてあったら、もう買いたくなくなってしまいます(笑)。

それよりも電子書籍だったら、どのデバイスでも便利に読めて、そこそこ安く買えるような体制を整えたほうがいい。

佐渡島 市場が整って、本が手に入りやすい状況さえできれば、淘汰されて行くと思います。

――そうはいっても、著者からDRMフリーに反対されることはありませんか?

佐渡島 もちろん、反対する著者の方もいます。いろいろな考えの人がいるので、ビジネス面で作家をリードしていく側の人間が、DRMについても決断していかなくてはなりません。

『マニフェスト 本の未来』

――弊社の副社長(鎌田)は、「DRMは “Don’t Read Me!” って意味だね」と言っています(笑)。実は来月ボイジャーから、『マニフェスト 本の未来』という本が出ます。原著は『Book: A Futurist’s Manifesto』というオライリーから出ている本で、ボイジャーで翻訳版を作っているところです。

ところで、この本のオライリーからの契約書には「DRMフリーにしろ」という条件が書いてあるんです。ボイジャーとしても自社の出版物は、できればDRMフリーにしたいと思っています。アメリカではDRMフリーは珍しくないんでしょうか?

大原 DRMフリーを実験的に始める動きが出てきたという状況ですね。音楽業界では以前、ナップスターのような著作権的にグレーなサイトがたくさんありました。アップルが音楽からDRMを外したのも、iTunesがはじまってから5年後です。2007年にアメリカでキンドルが出て、本でもそろそろ、そういう話をしたほうがいいんじゃないかという話が出始めたのは、ようやく去年の今頃ですね。

新人作家の見つけ方・育て方

――そろそろ次のお題に行きたいと思います。佐渡島さん、「コルク新人賞」が始まりますね。

佐渡島 新人を自由に見つけられる時代がきたな、という思いがあります。「モーニング」にいたおかげで、新人の中から小山宙哉を見つけることができたし、『GIANT KILLING』のツジトモや『みかこさん』の今日マチ子とも出会うことができた。でもどんどん雑誌が弱ってきて、新人は本当に「モーニング」に近寄ってくるのか、疑問に思うようになったんです。

それで『宇宙兄弟』のムックを作る時に、ツイッターで作家を見つけてみようと思い立ちました。本を書いたことのない人でもツイッターの文章がうまければ、ある程度長いものも書けるだろうと。実際にかなり読めるものが上がってきて、ああ、これはもうネット上で探す力さえあればできると思った。新人はこちらから見つけて声をかけたいと思っています。

――「コルク新人賞」のサイトを見ると、3年間のサポートを保証すると書いてあります。これは、新人を育てるには3年くらいのタームが必要ということですか。

佐渡島 もうちょっとかかります。小山さんも名前が通るようになるまで7、8年かかっていますからね。新人ですと、3年かけて1作を作れるかどうかです。ネットの場合は、そういう育成のプロセスがすごくやりやすいんですよ。

「モーニング」誌面に載せる場合はお金もかかりましたが、ネットならリスクも少なく、練習として掲載することもできる。僕のツイッターで「みなさん、僕がいま育てている新人です。練習だと思って掲載したマンガです。感想を聞かせてもらえますか」と呼びかけてもいいわけですよね。いろいろな育て方ができます。

『宇宙兄弟』も『ドラゴン桜』も初めの2、3年は全然売れませんでした。その間絶え間なくプロモーションを仕掛けていって、ちょっとずつちょっとずつ部数が伸びて行く。それはもう「手売り」に近い感覚で部数が伸びて、あるところで「爆発する」という感じでした。

仕掛けしだいで本はもっと売れる

――実は先ほどご紹介した『マニフェスト 本の未来』の発起人であり執筆者でもあるブライアン・オレアリさんが、こんなことを言っています。

Write once, read many.

ひとつのコンテンツをいろんな形で見せていくことが、これからの出版だと。佐渡島さんがなさってきたことにも近いのではないかと思いますが、いかがですか。三田紀房さんの『ドラゴン桜』もドラマ化だけでなく、参考書や手帳への展開があったり、他社からも多くの関連本が出たりしましたね。

佐渡島 『ドラゴン桜』という本体を盛り上げるために、関連本がいろいろあっていいだろうと考えました。問題集は数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲなどのバリエーションで合計20冊以上出しましたし、宝島社や大和書房からも関連本を出しました。本体の『ドラゴン桜』で印税をしっかり確保できていたので、それ以外は全部「賑やかし」という考え方で、お金のことはあまり細かく言わずにやりましたね。

――アメリカの出版社も、売るための仕掛けがうまいな、という印象があります。

大原 たとえばオープンロードという出版社があります。ハーパーコリンズのベテラン編集者が飛び出して作った会社で、本のマーケティングを熟知しているから、紙の世界でやってきたことを電子のプロモーションにも応用して仕掛けていくんです。さらに映画会社とも組んでみたりと、出版社という枠を越えて動いています。自分でもマルチメディア・コンテンツ出版会社と名乗っていますね。

――コルクも最近、安野モヨコさんの作品でユニークな試みをされています。

佐渡島 1月8日に『バッファロー5人娘』という作品を出しました。まず紙の本を祥伝社から、電子書籍はコルクから同時発売しました。電子書籍はフルカラー版もあり、コルクのサイトで試し読みができます。

『バッファロー5人娘』のフルカラー版電子書籍の一画面

この作品に関しては、このほかに「キャンプファイヤー」というクラウド・ファンディング、つまりソーシャルな資金調達を使って仕掛けようとしています。そこでは100部限定で7,000円の本を出します。1冊1冊手作りで、雑誌サイズで、すごく豪華な本です。さらに12,000円の本も出そうとしています。

――12,000円ですか!

佐渡島 フルカラーで50冊だけ、安野さんの手描きのサインが入っています。7,000円も12,000円も、実は原価です。そのぐらい超リッチな本が「ここでしか買えない」というワクワク感を作りたい。

村上春樹以外はみな「新人」

――コンテンツの海外展開という方法もありますね。アメリカでは日本人作家の版権はどのくらい売れるのですか?

大原 アメリカの編集者にとっては、村上春樹以外の日本人作家はみんな新人です(笑)。日本でベストセラーになって、誰もが知っているような人でも。そういう人のほうがかえって難しい場合もあります。日本の出版社の方に「この作家はアメリカでは全然知られていませんから、タダで抜粋を掲載させてください。とりあえず最初はそれでやってやってみますから」ということが話しにくくて。

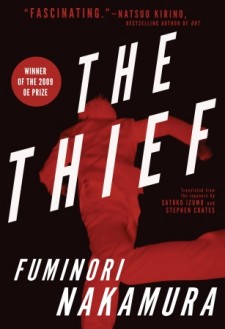

中村文則『掏摸』の英語版

逆に言えば、無名作家であっても内容とやり方次第ではヒットすることもあります。最近の例では、河出書房新社から出ている中村文則さんの『掏摸』。純文学として売り込むとアカデミックな層に限られると思ったので、あえてクライム小説、ノワールとして仕掛けました。小さいけれどもクライムに強いSOHOプレスというところから翻訳を出したんですね。それが大変売れて、「ウォール・ストリート・ジャーナル」の「今年の10冊」に入りました。

――すごいですね。

大原 日本の出版社から作家を紹介される際、「芥川賞をとっています、直木賞をとっています」と言われることもあります。でもそのふたつの賞って、日本のことをよく知る海外の出版社だと、「出版社が持ち回りで受賞者を出して、とれなかった作家がひがんでいるあの賞ね」とバレている(笑)。そうでなければ「ナオキ? アクタガワ? フー?」という反応です。

海外に出ていこうとしたら、新人の気持ちでチャレンジできる人がいい。英語でスピーチをしろとは言いません。でも朗読会に出てサインができるくらいの著者のほうが、エージェントとしてはありがたいです。

――コルクの作家の作品も、積極的に海外に出していく予定ですか。

佐渡島 はい。先日アメリカに行った際も、ロサンゼルスでタレント・エージェンシーの出版部門の人たちに会いました。僕らは作家の考えを把握しているから、その場で詳細について話をすることができる。相手も「そういう人が来るなら、ぜひ日本のコンテンツをやりたい」と、かなり前のめりでした。4大タレント・エージェンシーのひとつ、ICMの創業者も会ってくれたんですよ。

大原 すごい。ICM(International Creative Management)というのはアメリカでいちばん大きなエージェンシーです。村上春樹さんもICMですね。

――コルクではアメリカ以外の国、たとえば中国などへの展開も考えていますか?

佐渡島 人口の多いところは全部行きたいと思っていますが、中国は少し時間がかかりそうです。『宇宙兄弟』は1年以上検閲で止められて、OKが出ない状態なんですね。なんだかルールが難しくて。

大原 中国は、読者の数は多くても手続きが大変。それからやはり、日本円に換算すると本の単価が安くなってしまいますね。

佐渡島 中国のほかにはインドとフランスとインドネシア。いくつかの国では、パートナーになりそうな会社が見つかっています。海外でもある程度、自分たちでハンドリングできるようにしたいと思っています。紙の本だと通常はあいだに4人くらい入って人件費もかかりますから、「超売れている作品以外はできません」ということがほとんどでしたが、電子書籍なら海外にプロモーターが1人いればいい。

――翻訳にもお金がかかりますね。

佐渡島 ですからなるべくこちらで翻訳していこうと思っています。『バッファロー5人娘』では、BPSという会社と協力しています。BPSのサイトには『バッファロー5人娘』の全データがDRMなしで置かれていて、ウィキペディアのようにみんなで翻訳できるようになっています。そこで翻訳が完成したら、サイトは閉じて電子書籍にする。そうすれば、翻訳物の権利も作家のところに残せる。そういうふうに、権利の面でもお金の面でも、なるべく海外の出版社にも日本の出版社にも頼らないですむ体制を考えています。

――今後の展開が楽しみですね。さて、そろそろ終わりの時間になりました。貴重なお話を聞かせてくださった大原さんと佐渡島さん、そして会場のみなさん、本日はありがとうございました。

【お知らせ】 ボイジャーは今年、電子と紙、ネットとリアルをつないで、「本と出版の未来」を「考える」から「実現する」へと踏み出すためのさまざまな試みを計画しています。今回の対談イベントはその第一歩ですが、B&Bではこれからも継続的に行なっていく予定です。今後のイベントについてはボイジャーや「マガジン航」のfacebook等で随時お知らせしていきます。どうぞお楽しみに!

執筆者紹介

最近投稿された記事

- 2015.12.17対談・インタビュー・座談会などクレイグ・モドが韓国パジュで話したこと

- 2013.04.10対談・インタビュー・座談会など震災復興を問いかける文字の力、映像の力

対談 池澤夏樹×森元修一 - 2013.01.24対談・インタビュー・座談会などトークイベント「著者の磨き方」

大原ケイ✕佐渡島庸平 - 2010.03.07ドットブックの紹介激論『デジタル出版の未来』を開催