「頭脳」がない。あるのは「身体」だけである。日本の出版業界のことだ。

出版界が「業界」、すなわち、経営的に回っている状態にあるか、と言われれば、それは「否」と答えざるを得ないだろう。1996年以来の売上高の減少に対し、無為無策のままで進行していることがその証左である。曰く「出版は文化的事業であり、他の業界とは違う」。ええ、他の業界の人も「自分の業界は他と違う」と思っていますよ。

もはや業界として一般から「支持されていない」

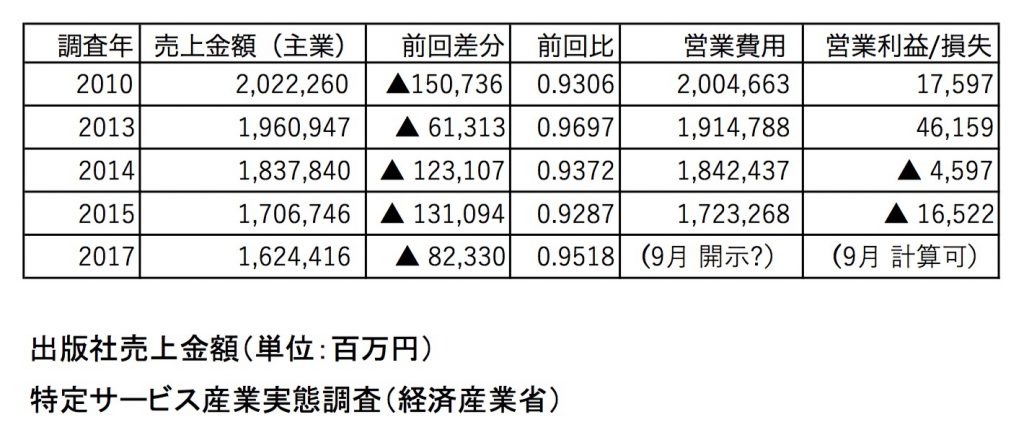

取次の収支は公表されており、日販もトーハンも営業損益レベルでは実質的には赤字である。書店もまた多くは「苦しい、苦しい」の連呼である。では、業界三者の最後、出版社がもうかっているかといえば、経済産業省の特定サービス産業実態調査に従えば、近年はやはりこちらも赤字である。もちろん、個々の企業の凹凸はあるが、総体として主業だけでは「赤字」なのである。つまり、業界として一般から「支持されていない」ということができる。

出版流通は保護されるべきなのだろうか? なるほど、教科書流通の観点からすれば一定の保護が必要だろう。教科書供給の利権は利権だろうが、取り立てて他を圧迫しているわけでもない。したがって、ここに切り込むことはあまり意味がない。そう考えてみれば、教科書流通を保護さえしておけば、他の出版流通を保護する意味はそう大きくないし、公金の投入という議論を、図書館法を超えた形で進めるのは、かなりの困難が伴う。

もちろん、たとえば、八戸の事例のように、地域単位での合意が形成されれば、第三セクターとしての書店が誕生することは歓迎すべきである。だがそれは、「パトロン探し」をする近代初期の画商のようなものであり、それ自体が「産業」として成立しているわけではない。

仲俣は希望を込めて「本がたんなる消費財でも娯楽でもなく、つねに更新されていく知恵や知識、そして創作物を伝える媒体であるならば、そのための流通経路がなくなるのは、やはり困る」と述べる。だが、もしかするともはや要らないのかもしれない。

たとえば、文学フリマであり、コミケに代表される「イベント」がその代替を果たしているのではないか。「イベント」という「地域的」で「一時的」なものが、出会い、あるいは販売の主になりつつあることは、「ブックフェア」が中央的なものから分散的なものへと変質していっている昨今の歴史が教えてくれる。そこの会場は熱気がある。だが、一歩外に出れば、その熱気はない。街には「捨てるべき本がない」のだ。

「地域的」なメディアへの回帰

元来、書籍は地域的なものである。すなわち雑誌の波円的な広がりに対して、書籍は錯綜的広がりを持つものといえよう。これは地理的に当てはまりやすいが、クラスタ(読者層)にも言えるだろう。

日本の出版流通の困難は、雑誌の書籍化、つまりは雑誌のクラスタ化にある。これは雑誌が実売ではなく、広告収入に左右されていることの証左でもある。マーケティングからすれば、クラスタ化した方が、対象物を確実に売ることができる。この波円的であり、総花的であり、拡散的であった雑誌がシュリンクすることで、流通自体が持たなくなっている。

取次という雑誌流通体制を再生するのではなく、新たなる「書籍流通」を構築することで、仲俣の言うような媒体を流通させることが可能になるのかもしれない。

書店業に向き合い、そして敗れていった先達に話を聞くと、異口同音に「焼野原願望」を唱える。一度リセットしたところから、何かが立ち上がるだろう――あきらめとあきらめきれない希望がそこにはあった。リブロ〜平安堂の今泉正光氏、岩波ブックセンターの故・柴田信氏、若くして世を去った、天震堂の故・細江弘人氏、あるいは、大阪の「町の本屋のオヤジ」として様々な仕掛けを行ってきた、宮脇書店大阪柏原店の萩原浩司氏。

必要なことは「小売」「卸」「メーカー」のそれぞれの立場から、学問的にある程度の支持を得ている視座からの自らの立ち位置の「反省」である。自分たちは違う、自分たちのやっていることは他には理解できない、という有職故実的思想が、変革を遅らせ、結果としての衰退を招いている。私見では少なくとも二つのことについての「反省」がいると考える。

委託制度の廃止と「本」とのタッチポイント確保

第一に、委託制度の廃止である。委託制度は、栗田出版販売の「破綻」の際に、法的に認められなかったものである以上、もはや財務諸表を整えるための「仮想通貨」である。今後、収益認識の変更、返品調整引当金の段階的廃止、と待ち構えている以上、この制度はなし崩しに消えていくことになる。この時、受発注両者において、まさに「単品管理」が問われることとなる。

なお、再販制度の評価は難しい。イギリス、フランス、韓国とそれぞれで別の結果が出ており、検討するとしても、たとえば、時限再販や値幅再販といったことが必要とされるかもしれない。ただし、ポイントカードの導入によって、事実上の「値引き」は行われていくこととなる。

第二の論点は、「本」とのタッチポイントの確保をどうするか、である。仲俣は下記のような提案をしている。

ウェブを介した紙の本の流通を増やすことだ。日本ではまだ、インターネット経由の新刊書の購入が思ったほど盛んではない(市場全体の1割程度)。これが2割から3割ぐらいに増えていく必要がある。もちろん、どんな本が出ているのかわからなければネットで買うこともできないから、そのための仕組みがいる。たとえば私も運営に参加している「Socrates」は、そうした試みの一つである。

「Socrates」と近しい試みはほかにもあるのだが、これらの「ネットを使ったPR」がインターネットの海の中で沈んでしまうという点が非常に難しい。ニュースサイトが点在し、ニュースコンテンツもまた数多ある中で「本」の広報が「届く」ようにするには、いわゆるGAFA(Google, Apple, Facebook, Amazon)、あるいは国内であれば楽天やソフトバンクとの関係をどう構築していくか、ということでもある。

「近代の産物」を守る必要はあるのか?

ただし、この「ネットを使ったPR」という手法に対応しうる「本」はごく一部の内容にとどまる可能性がある。実際にはヘイト本がそれを示しているが、ある種の「極端さ」が求められてしまう。ネットという数多のテクストの海の中であるのだから、それはある程度は仕方がないことでもある(ヘイト本が良いという意味ではない)。

だが、いわゆる「地味な本」の存在はどうすべきか? たとえば、学習系書籍のようにライフステージの中で(嫌々ながら)必要とされる「本」はどうしたらいいのだろうか? ここは「学習のあり方」の変化と関わってくる。英会話やデジタル教科書に代表されるように、ネットを含むデジタルでの学習がどこまで進捗するか、である。

いずれにしても、小売専業店としての「書店」は、日本で言えば江戸末期、実質的には、学制が誕生した明治初期以降の「近代の産物」である。この「近代の制度」を守らなければならない、という理由は、当事者である立場を離れて、歴史的視座から見れば、特に存在しないのではないか。

アパレルで言うところのSPA、すなわち製販合一を目指すCCCグループの手法もあるだろうし、製造側からの合一を目指す角川書店のような方向性もあるだろう。本稿では触れていないが、物流の問題も掛け合わせれば、東京から波円的に流通させる手法も「近代」であるのかもしれない。

そのようにして考えていくと、出版「業界」は、何でもありの変革期になったのだろう。そこを嫌うのか希望を見るのか。少なくとも前提踏襲主義者は不要なのではないだろうか。

執筆者紹介

- 1974年東京都生まれ。出版社勤務。商圏調査により、個々の書店の棚作りを提案する、足で稼ぐデータマニア。文化通信B.B.Bにて「書店再生への道」連載中。

最近投稿された記事

- 2019.01.16コラム省人化と小売――ふうせんかずら探訪と考察

- 2018.08.20コラム出版流通はなんでもありの変革期を迎えた

- 2016.06.13書評出版営業が『まっ直ぐに本を売る』を読む