どこにでもある。必ず、とは言えないまでも、かなりのところは、どの地域にでも店舗がある。そして、安い。うまくすると、きわめて安価に、意外なものが手に入ることもある。これが、いまさら言うまでもない、ブックオフ・チェーンの特徴だ。そして僕は、ここのところずっと、暇さえあればブックオフを覗いている。

どこのブックオフ店舗なのか、というと、「どこでも」と言うほかない。基本としているのは、自宅から徒歩圏内だ。数年前、世田谷の外れに越してきてから、馴染みがないこの周辺をよく知るために、ぐるっと歩き回っていて、そこでまず一軒二軒、とブックオフを発見した。世田谷の西端から、東は渋谷まで、北は調布飛行場から、南は二子玉川あたりまでが僕の徒歩圏だ。このなかに、かなりの数のブックオフがあることを、ほどなくして僕は知った。

出先でも、ブックオフに立ち寄る。仕事の打ち合わせ、パーティーの帰り、映画の上映時間まで余裕があるとき――その街にあるブックオフを、僕は覗く。

もっとも、用もないのに立ち入りたい場所ではない。たいていの店舗では、ひどいスピーカーでJ-POPが流されていて、それは僕にとって拷問に等しい。しかし、そこに見るべき本やレコードがあるならば、床じゅうを蛇が這っていたとしても、行かねばならない。これは世界中、どこの街に行っても変わらない僕の行動規範だ。そして、ブックオフにおいて僕がチェックするものは、「レッド・スパイン」、つまり、「赤背」と一般的には呼ばれる、角川文庫から発行された片岡義男の著作である。

赤い背表紙のこの文庫シリーズが刊行されはじめたのは、1974年。当時ほんの子供だった僕は、同年に発行されたツル・コミックの『うでずもう選手権スヌーピー』巻末の解説文で、片岡義男の文章を知った。そこから継続して、彼のいろいろな著作を読んできた。とはいえ、ひじょうに多作な人なので、すべてを読みました、とはとても言えない。僕の網羅率は、いいところ7割前後ぐらいではないか。

* * *

そんな僕が、片岡義男さんと直接仕事のやりとりをするようになったのが、二年ほど前だった。ビームスが発行する文芸誌『インザシティ』の創刊プロジェクトに僕はかかわっていたのだが、そこに片岡さんも参加することになった。そんな流れから、今年ビームスから刊行された片岡さんの最新写真集『この夢の出来ばえ』では、編集とデザインを僕が担当した。

こうした日々の出来事が、僕の足をブックオフに向けることになった。なぜならば、僕はこう思ったからだ。「片岡義男の著作を、ある程度の量読んでもいない者が、ご本人に相対するというのは、これは礼を失しているのではないか」と。「ある程度」というのが、どれほどの量を指すのかは、よくわからない。だがしかし、あの「赤背」のすべてを自分が読んではいない、ということに、僕はまず忸怩たる思いを抱いた。

そこから、僕の「レッド・スパインを追う旅」が始まった。持っていなかった赤背のすべてを蒐集する、という目標が生まれた。しかし、オンライン書店で一気に買い集める、というのは、なにか違うような気がした。過ぎ去った時間のなかで、取り逃がしていたものがあったのだから、いまこれからの時間のなかで、かくあるべき「出会い」を経たのちに手に入れるということが、もっとも正当な手順であるかのように感じていた、のかもしれない。

かくして、古書店が目に入ったならば、必ずそこで「赤背」を探す、という日々が始まったのだが、そこで気づいたのが、書店の傾向によっては、片岡義男の赤背がかなり冷遇されている、という事実だった。その傾向は、きっちりと値付けをおこなっている書店ほど強い。冷遇ならば、安く買えるのでまだいいのだが、「まったく置いていない」という店すら、よくある。赤背について「あれは量販品だから、うちには置かないね」とでも、言っているかのように。

たしかに、片岡義男の赤背シリーズは、当時大量に出回っていた。一説によると、『スローなブギにしてくれ』一冊だけで、500万部を発行したという。1980年と81年は、それぞれの年に8タイトルも出版されて、その多くが重版につぐ重版をかさねた。多少発行タイトル数がすくない年もあったのだが、ほぼ同様のペースが94年までつづいた。短篇集、長篇小説、エッセイなど多彩な内容で、その数、なんと91冊をかぞえる。これが「赤背」の全貌だ。

であるならば、と僕は考えた。量販品だから、と一部で冷遇されているのであれば、そもそも量販品の古書が数多く流れている場所をあたればいい――今日の日本において、それはまずブックオフだろう。まるで、あらかじめそれが定められていたかのように、街になくてはならないインフラストラクチャーであるかのように、ブックオフはいたるところにある。そして、どこのブックオフにも、必ず「赤背」はあった。

著者名「か」行の文庫本の棚に、それはある。「100円均一」の「か」行のほうにこそ、赤背はある。オンライン古書店なら数千円の値が付いているものでも、100円だ。赤背のカバー・デザインの基本形をつくったのは石岡瑛子さんだ。長方形と正方形の写真を縦二段組みにした、あの特徴的なデザインは、1982年までに発行された赤背シリーズにて起用されていた。もっともプレミアが付きやすい赤背アイテムは、この時期に集中している。しかし、これらの発行年は「とても古い」ので、ブックオフの基準では自動的に100円となっているようだった。

これを僕は、買い集めていった。いま現在、手元にあるものを数えてみたところ、72冊あった。およそ8割は買ったということだ。この過程で目に付いた、新潮文庫の片岡義男著作は、あと1冊というところまで漕ぎ着けている。集英社のコバルト文庫ものが、出るようで、なかなか出ない。また、僕が直感的にかんじているのは、いま現在、僕と同様に「赤背を追っている者」がすくなからずいる、ということだ。ブックオフの棚の推移を観察していると、赤背については、供給を需要が上回っている状況にある、と見ていい。ゆえに、なかなか気を抜くことができない。

* * *

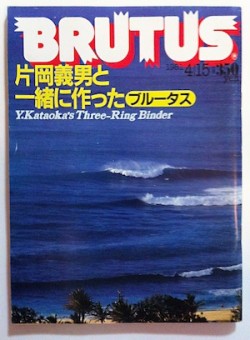

こうした行動律を、やぶることもたまにある。オンライン古書店で買うこともある。『BRUTUS』誌の1981年4月15日号、これを僕はネットで買った。「片岡義男と一緒に作ったブルータス」と題されたこの号は、ハワイ取材も含めて、カラーおよびモノクロ・ページで大特集が組まれていたもので、ブックオフではほぼ絶対に見つけることは不可能な一冊だ。ネット書店に入荷したのを発見した瞬間に注文して、2000円ほどだった。

こうした行動律を、やぶることもたまにある。オンライン古書店で買うこともある。『BRUTUS』誌の1981年4月15日号、これを僕はネットで買った。「片岡義男と一緒に作ったブルータス」と題されたこの号は、ハワイ取材も含めて、カラーおよびモノクロ・ページで大特集が組まれていたもので、ブックオフではほぼ絶対に見つけることは不可能な一冊だ。ネット書店に入荷したのを発見した瞬間に注文して、2000円ほどだった。

という例外的な行動もあるにはあるのだが、できるかぎりは基本原則を守りつつ、これからも僕はこつこつと集めていこうと思っている。赤背が終われば、そのほかのものも追うことになるだろう。いちばんの問題かもしれないものは、片岡さんがいまもなお、つぎからつぎに著作を発表しつづけているので、集めなければならないものがどんどん増えていく、ということだ。願わくば、僕の一生が終わるまでには、コンプリートを果たしたい、と考え、そのとおりをご本人につたえたところ、笑ってもらうことはできた。

片岡さんのエッセイでは、アメリカン・ペーパーバックへの愛情について、たびたび触れられている。古書店をめぐり、とにかく買って、部屋に積み上げる。眺める。写真に撮る。もちろん、読む。ペーパーバックという物体と、そのなかに入っているものごとと、片岡義男という人物の交歓について、何度も何度も、名文によってつまびらかに語られている。

そんな文章が印刷されている赤い背表紙の文庫本を、かつて片岡さんがペーパーバックに対してそうしたように、僕は古書で買い集めているというわけだ。であるならば、この意味においても、ブックオフで100円で買うことが、もっとも正しい。

日本には再販委託制度がある。本とレコードは、いくらでも作って流通にながしてしまえばいい、という時代があった。無駄きわまりないこのシステムによって、ある種の豊かさも、副産物として生じた。その証拠となっているのが、ブックオフの存在だ。仕入れるものがなければ、ブックオフは成り立たない。大量のタイトルを、大量に作って、そして、「それを買った人がいた」からこそ、第二次流通としてのブックオフが今日ある。

「かぎりなく豊かだった時代」があったからこそ、中古品のマーケットが充実する――こんな現象を見ることは、僕は初めてではない。たとえば、アメリカの古着、中古レコード、中古ペーパーバック、それぞれの市場。これらはすべて、60年代までのかの国が「とにかく膨大な商品」を生産した結果として生じた。日本製のレコードやCDの生産量とその質にはかなり疑問符が付くが、すくなくとも「本」だけは、アメリカの大量生産時代にすら匹敵するほどのなにごとかを、この日本でも成し遂げていた、ということは言えるのではないか。

ブックオフのドアをくぐって、「か」行の棚まで歩いてゆくあいだ、いつも僕が感じるのは、そんなことだ。

■関連記事

・丸にCの字を書きたくて

・カタリココ、本の未来にむけての種まき

執筆者紹介

- 1965年生まれ。88年、ロック雑誌「ロッキング・オン」にてライター・デビュー。93年、インディー・マガジン「米国音楽」を創刊。主幹として編集/発行/グラフィック・デザインを手掛ける。レコード・プロデュース作品も多数。2010年より、ビームスが発行する文芸誌「インザシティ」に短篇小説を継続して発表。著書に評伝『フィッシュマンズ 彼と魚のブルーズ』、長篇小説『東京フールズゴールド』(いずれも河出書房新社)、『日本のロック名盤ベスト100』(講談社現代新書)がある。

最近投稿された記事

- 2017.09.12コラム絶海の孤島の中にある日本語のヒップホップ論戦

- 2012.05.24コラムレッド・スパインを追う旅