青森にある太宰治の斜陽館、鎌倉の吉屋信子記念館、茅ヶ崎の開高健記念館、神戸の倚松庵(いしょうあん。谷崎潤一郎の旧宅)など、大正、昭和の文豪たちの自宅を一般に開放し、見物させている例は少なくない。作品からは読み取れない彼らの人間性の一面が垣間見られるようで、現地に赴くと、感慨もひとしおである。

たいていの場合、書斎や蔵書、愛用の筆記用具などが往事のまま展示されているが、もし、である。もしあなたが駆け出しの作家だったとしよう。憧れの作家の旧宅で寝起きし、心ゆくまで創作に励んでよろしい、と言われたらどんな気持ちがするだろうか。それこそ感激に胸が震え、張り切って表現活動に没頭するのではないだろうか。

日本の文豪記念館は、往々にして博物館のように扱われており、創作の場としては死に体である。しかし海外では、文豪のかつての住居を若手作家にゆだねてしまうケースがある。

1996年、ジャック・ケルアックの知られざる家がフロリダで発見された。

ケルアックといえば、今夏公開される映画「オン・ザ・ロード」の原作者として名高い。1969年に47歳で亡くなったが、既存の社会規範に「ノー」を突きつけたその生き様はいまなお多くの人々を惹きつけてやまない。

彼の家の持つ文化的な意味は大きい。しかし建物はがたついており、取り壊される運命にあった。この事実を知り、地元の有志が立ち上がった。彼らはこの家を「駆け出しの作家たちのための創作スペース」として活用しようと考え、非営利団体を設立。寄金を募り、建物を改修した。運営メンバーは全員正業を持つボランティアだ。現在までに44名の作家が恩恵を受けている。

ケルアック・ハウスを取材しようと考えた経緯は以下の通りである。

私はとくにビートニクスやケルアックのファンという訳ではない。ケルアックの『路上』は15年以上前に読んだが、感銘は受けなかった。旅行ものの作品であれば、沢木耕太郎の『深夜特急』の方が格段に面白いと感じたくらいだった。

30過ぎまで私は舞台活動をしていた。舞台の世界ではアーチスト・イン・レジデンス(作品の滞在制作。以下 AIR)はよく耳にする言葉で、「助成金をうけるか、なんらかの賞を取って AIR を経験すれば一人前」という風潮があった。現代アートの世界でも事情は同じだと思う。

さらに横浜にある自宅の近所では、違法飲食店の追放とアートの町としての再生を掲げる「黄金町バザール」というイベントと、それに関連する通年の AIR が2008年から実施されている。AIR は身近な存在だった。

出版不況が長びき、若手ライターが食えなくなって久しい。にもかかわらず文筆の世界でライターズ・イン・レジデンス(AIRのライター版)に関心が向かない状況が、私には不思議でならなかった。

取材対象としてケルアックハウスを選んだ理由は単純である。ひとつは「ケルアックの家」ということで、レジデンスの当事者になるであろうライター以外にも アピールしやすいこと。もうひとつは、いきなり大きなプログラムにあたるより、まずは小さなプログラムを取材した方があたふたせず、内情を調べやすいだろうと踏んだからだった。

プロジェクトが立ち上がるまで

現在このプロジェクトを運営する NPO 組織「ケルアック・プロジェクト」は4人の役員(現状では欠員1名)、5名の理事、3人の賛助員で構成されている。専従職員はおらず、給与も発生していない。純粋にこの仕事への愛情だけで運営されているという。全員で集まるのは年4回。普段は各自が個別にプロジェクトの役割を担っている。

改修工事にあたり 『路上』の旅のパートナー、ニール・キャサディの妻キャロリン・キャサディさんから助言を得ているという。

『路上』のオリジナル原稿を前に立つサマー・ロッドマンさん。

私のケアをしてくれたのは会計担当のサマー・ロッドマンさんだった。実はケルアック・プロジェクトには広報担当者がいないのだという。というのも、いままでは地元メディアで紹介されることはあっても、アメリカの他の地域からほとんど取材されたことがなかったため、どうやら手が空いている者が取材対応していたらしい。海外からの訪問は今回が初めてとのこと。私と待ち合わせたときは、ウェブサイトのデザインや応募原稿の下読みを担当しているという夫のスティーヴンさん同伴だった。ご主人同伴の取材対応はあまり経験がなく、非常に西欧的だと感じた。

サマーさんは7人いる団体設立メンバーのひとり。彼女はなぜこのプロジェクトに関わるようになったのだろうか。

もともと彼女はコロラド州にあるナローパ大学のケルアック・スクール(1974年に詩人アレン・ギンズバーグらによって創立された文芸創作科)でクリエイティブ・ライティングと詩作を学び、MFA(Master of Fine Arts 芸術修士)を修めているという。同校卒業後、フロリダ州オーランドのウインターパーク地区に住んでいたところ、偶然にも近所でケルアックの家が発見され、このプロジェクトに関わる決心をしたそうだ。

この住居は NBC のオーランドエリア・リポーターでジャーナリストでもあるボブ・キーリングさんによって発見された。晩年のケルアックがフロリダで暮らしていたことはよく知られている。しかしその詳細は謎に包まれていた。この家のことも、ケルアックの伝記類には一切書かれていない。

古くからオーランドに住んでいる住人の間では、この街にケルアックが住んでいた、という噂が囁かれてはいたものの、具体的な地番を知る者はおらず、信憑性の薄い都市伝説的な扱いであった。

地元に密着したジャーナリストとして、キーリングさんはこの噂に興味を持った。しかし具体的な成果は一向に上がらない。そこでキーリングさんが取った行動は、ケルアックの三番目の妻ステラ・サンパスさんの兄で、不動産部門の遺産管理人ジョン・サンパスさんに連絡を取るというものだった。その結果、この幻の住居の場所はあっけなく判明した。というのも、じつはケルアックはメモ魔であり、遺品の中に生涯住んでいた住居すべての場所がリスト化されて残っていたからだった。さらに、ケルアックがこの家で母親と同居していたことも明らかになった。

翌年、キーリングさんは「オーランド・センティネル」誌に4千ワードの記事を書き、この家の発見とその価値についてアピールした。

さっそく地元の起業家で、書店オーナーでもあるカミンズ夫妻がキーリングさんに連絡。彼らはこの家の購入と改装を決意し、将来有望な作家にレジデンス(滞在制作)させる「ケルアック・プロジェクト」構想を打ち明けた。

実際の所、築75年のケルアック・ハウスはほとんど崩壊寸前の廃屋だった。しかしサマーさんをはじめとする地元の篤志家たちが1万ドルを寄付、さらに 「USA トゥデイ」が救済支援記事を掲載したことでアメリカの有名小売チェーン、コール・ナショナルの代表取締役であるジェフリー・コールさんから10万ドルの支援を受けることに成功する(コールさんはケルアックの熱心なファンで、学生時代ケルアックに出会うことを夢見てニューヨークのジャズクラブをハシゴした経験があるという)。

こうして多くの人の支えによって、ビートニクスのヒーロー、ジャック・ケルアックの家を保存し、若手作家に貸し出す、という夢のようなプロジェクトが走り出したのである。

平凡な一軒家がインスピレーションの源に

ケルアックはフロリダに1956年12月から1969年10月に亡くなるまで住んでいた。その間もあちこち旅行に出たり、フロリダ州内のみならず、ニューヨーク州や故郷のあるマサチューセッツ州へも引っ越しするなどしている。件の家はフロリダにおける最初の住まいで、オーランドの住宅街に立地している。

ダウンタウンから車で10分程度の距離だろうか。芝生の緑と樹齢を経た巨大な並木の列が印象的な住宅地に出た。車社会のアメリカとはいえ、この一帯は車も人も行き来が少ない。それこそ田舎のように心安らぐ場所だった。どことなく軽井沢に似ているかもしれない。住宅の多くは平屋だった。

そんな住宅地区の一角にまぎれるようにして、目的の物件は建っていた。別段大きなサインがあるではなし。まったくもって普通の家だ。あらかじめ写真で確認しておかなければ、気がつかずに通り過ぎてしまったにちがいない。

ここがケルアック・ハウスだ。

一ヶ月に一人か二人程度ではあるが、現在もケルアックのファンがこの家に「聖地巡礼」に訪れるそうだ。

私が家の周囲をうろつきながら写真を撮っていたところ、気配を感じたらしい。中からサングラスを掛けた金髪の女性が顔を出した。レジデンス・ライターで詩人のモニカ・ウェンデルさんだった(地元の文学イベント「ファンクショナリー・リトレイチャー」で自作を朗読するモニカ・ウェンデルさん)。

建物はすべての箇所についてなんらかの形で手が入っており、オリジナルのままなのは裏口の煉瓦のステップのみ。女性はモニカ・ウェンデルさん。

挨拶もそこそこに家の中に入れてもらう。

入ってすぐの部屋は12畳くらいの大きさのリビング。暖炉の上にはケルアックと盟友ニール・キャサディが肩を組んでいる有名な写真が飾られていた。ほかにはカウチとローテーブル、ローボード。本棚、小さなテレビ、ミニコンポ。

その奥はダイニングで、その又奥はキッチン。更に奥には用途不明な広い部屋。ダイニングの裏手にはケルアックの使用していた書斎件ベッドルームがある。

ライターたちは三ヶ月間この家で寝起きする。プログラムが開始されて10年以上経ち、これまでに44人がここで創作に励んだが、生活臭はほとんどない。ここは連邦政府から国家歴史登録材に指定された物件だが、汚されたり傷つけられたりした形跡はなく、ひじょうに大事に扱われている印象を受けた。

この家はケルアックの持ち物件ではなく借家だったせいもあり、文豪の記念館にしては遺品や故人を偲ぶ品が少ない。この家に住んでいたのは彼の出世作である『路上』(映画「オン・ザ・ロード」の原作)を出版する前後一年弱ほどで、大金が転がり込むと、すぐに6マイル(約9.65キロ)離れた家に越してしまったからだ。

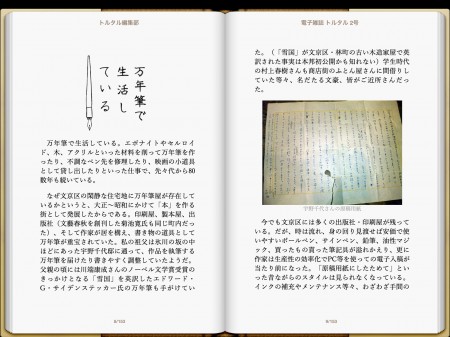

彼の愛用品で飾られているのは、この家で『ダルマ・バムズ』を書き上げたときのタイプライターくらいだ。といっても、このタイプライターはケルアックのものではなく、ニール・キャサディ夫妻のものだったのを、ケルアックが拝借したまま返さなかったものらしい。展示ブースには、その旨を説明した小さなプレートが添えられていた。

このタイプライターがはき出した『ダルマ・バムズ』の原稿も、じつはケルアック・ハウスの運営委員会が所有しているそうだが、利便性や公益性を考えて地元のローリンズ・カレッジに保管と展示を委託しているという。

そんなわけで、この家は資料館と言うよりもケルアックの気配に後押しされながら、若手がお籠もりする場所なのだろう。静かで快適で、集中できる環境が整っている。おまけにケルアックはこの家に住んでいた時に転機を迎えたわけで、ひじょうに縁起が良い。

レジデンス参加者の多くはケルアックのような無軌道な暮らしを追体験したいと思って応募してくるわけではなく、純粋にケルアックの家からインスピレーションをもらいたいと考えているそうだ。

地元の文学コミュニティーとのつながり

モニカさんも特にケルアックのファンというわけではない。

「普段生活している場所が気に入らないわけではないけれど、環境を変えたい」

それが応募動機だった。

大都会であるブルックリン在住の彼女にとって、街全体が郊外めいたオーランドはまったくの別世界だ。「この家で一番お気に入りの場所」だというフロントポーチでインタビューした。奇っ怪な枝振りをしたバージニアカシがフロリダの強烈な日差しを和らげ、心地よい木陰を提供してくれる。犬の散歩で通りかかった近所の住人に彼女が声を掛ける。じつはケルアックという作家自体はこの街ではそれほどポピュラーな存在ではないのだが、この家の方は、すっかりご近所でおなじみになっている。

日本同様、アメリカの書店も Amazon の攻勢や総合大型店バーンズ&ノーブルの販路拡大に伴い、個人経営店が苦境に立たされている。しばしば「インディー・ブックストア」と称される小規模店は、有名著者を招いたインストアイベントや、地元の詩人や作家を招いてのリーディング・パフォーマンス、ブックサークルの読書会などに場所を提供してきた。常連たちの間で横のつながりも出来やすい。こうした草の根的なサロンとしての機能はインディー・ブックストアならではなのだが、ここオーランドでも数が減りつつあり、地元の文学コミュニティーにとって大きな打撃となっているという。2010年にはもっとも人気の高いインディー店「アーバン・シンク」が閉店し、大きなニュースになった。

そうした流れの中で、ケルアック・ハウスが果たす役割は大きい。地元オーランドのユニバーシティ・オブ・セントラル・フロリダやローリング・カレッジとの共催でワークショップや講演会を開くなど、地元との結びつきは小さくない。この家で開かれるパーティーに参加する文学好きの常連もいる。さらにモニカさんのようなレジデンスライターが地元の文学イベントに参加したり、ローカルな文芸Podcast番組に出演するなど、地元をないがしろにしていない。地元の有志がボランティアで運営しているのだから、ごく当たり前のことなのかもしれないが。

サマーさんに尋ねたところ、プロジェクトの立ち上げに際して他団体の様子を参考にするようなことは特になく、ケルアックの生誕地ローウェル(マサチューセッツ州)や没地セント・ピータースバーグ(フロリダ州)ともほとんどつながりを持っていないという。それよりも地元で地に足をついた活動をし、全世界からこの家へやってくるライターを迎え入れることにフォーカスしたいと考えているそうだ。

従って特に大きな目標はないが、もし可能であるなら、現在三ヶ月間に1人ずつ、一年間で4人招いている現状から、もう一軒家を購入して倍の年間8人の受け入れが出来たら申し分ない、とのことだった。

全米各地のレジデンス・プログラム

モニカさんはこのプログラムに参加する前にも、別の場所でレジデンス・プログラムに参加した経験があるという。ニューヨークから車で7時間の位置にあるヴァーモント州のヴァーモント・スタジオ・センターだ。ここはモントリオールのすぐそばで、大自然の豊かさが売りのプログラムだ。設備、広さとも全米最大規模。参加者はギボンズ・リバー沿いの22軒の建物に分かれて生活する。一ヶ月間に50人前後が参加するがライターばかりではなく、むしろアートや写真などの分野からの参加が多い。貴重な出会いの場として、大きなプログラムの意義は大きい。一時期に1人しか参加できないケルアック・ハウスとは対照的なプログラムだ。

アメリカには10〜15の大きなレジデンス・プログラムと、総数は把握できないものの小さなプログラムが数多くある。もちろんケルアック・プロジェクトは後者だ。

ただ必ずしも大きなプログラムが良くて小さなプログラムが悪いという訳ではない。ヴァーモントでは四週間で2,800ドルの参加費が必要だが、ケルアック・ハウスでは逆に月に800ドルの生活費の補助金が支給される。小さなプログラムではオーガナイザーが、参加者の居心地を良くしようと細かく気を遣ってくれる。またケルアック・ハウスでは最長2週間まで参加者がゲストを泊めることが許されており、モニカさんは両親と妹、彼氏、そしてヴァーモントで仲良くなった小説家を泊めたそうだ。逆に多くのレジデンスは関係者以外宿泊禁止である。

「ヴァーモントで仲良くなった小説家を泊めた」という話をしたが、(ケルアックハウスのケースに限らず)一般にレジデンス参加者は渡り鳥のようにあちこちのプログラムを渡り歩くことが多い。その結果、全米各地、場合によっては世界各地に友人が出来ることになる。こうして距離を超えたネットワークが出来上がっていき、それが将来思わぬ財産になっていくのだ。

モニカさんは8月からネブラスカのプログラムに参加するそうだが、そこで過去にケルアック・ハウスに参加したライターと一緒になる予定だそうだ。相手とは初対面だが、同じプログラムに参加した仲間ということで、会う前から既に親近感を感じているという。

ネット時代になって日本でも地方からの情報発信はかなり行われるようになったものの、まだまだ現地に足を運ばないと分からないことも多い。遠隔地のライター同士が大都会を経由しないで直接知り合えたなら、きっと面白いことが起きるのではないだろうか。

今回の取材で印象的だった点の一つは、サマーさんたちが社会起業家のような熱い正義感の持ち主という訳ではなく、もっと肩の力の抜けた状態でいたことだ。「正業が別にあるということが大きいのではないか」と推察するが、彼女らにとって「人生を楽しむための活動」なのだという印象を受けた。

そんな彼女にレジデンス運営で心掛けるべきことを訊いてみた。

「作家がやってくるのは大きな喜びです。自分たちを大きく見せようとする必要はありません。落ち着いて普段通りにしていれば、相手はそこから汲み取ってくれます。出来るだけたくさんの人に作家を紹介し、食事に連れ出したり料理でもてなしたりしてください。自分たちのコミュニティにやってきたゲストとして扱うと良いでしょう。

レジデンスには長期滞在のホテルのような一面もあるけれど、それだけではありません。あなたは特定のレジデンス・ライターの作品が好きかもしれませんが、作品と作家は別の存在。提出された作品が大分前に書かれている可能性もあります。それから予期しているほど作家たちは生産性が高いわけではありません。シンプルに考えましょう」

滞在の成果として、モニカさんが書き上げた詩は全部で6編だった。すべての日程を終えた彼女は、18時間かけて車でブルックリンへ帰っていった。

ケルアック・ハウスは日本と全く関係がない世界に思えてしまうかもしれない。しかし2014年度のレジデンス・プログラム選出ライターのなかに、本選とは別の「控え候補」という形ではあるものの、日本人作家も選ばれている。

幸いなことに、我々の国にも少なからぬ文豪の自宅が資料館として保存されている。これをそのまま利用してケルアック・ハウスのようにするのは、容易ではないだろう。しかしライターズ・イン・レジデンスという枠組みで書き手を支援すること自体は、なんらかの形で実現の余地があるのではないだろうか。

■関連記事

・カネよりも自分が大事なんて言わせない

・個々の声を持ち寄る「ことばのポトラック」

・ヨーテボリ・ブックフェアへのブックバス