ほかの仕事は知らないのだが、編集の仕事を始めた頃、「編集者は判断の連続だな」と思ったことがあった。

なんとか編集プロダクションに入ったものの、編集とライターの仕事の区別が出来ないままに月刊誌をつくっていた。嵐のような入稿作業の中で、そのページで扱うテーマについて「考えること」に身を委ねていたら、どんどん時間が過ぎて毎日居残るようになり、よく上司に叱られた。しかし仕事は全然出来ないくせに生意気で、「じっくり考えることの何が悪い」などと思っていたので、叱られても釈然としなかった。だが気持ちは落ち込み、すると次第に頭がぼんやりして何も決められなくなり、ますます仕事が進まなくなる……という悪循環に陥った。叱った上司が、固まっている私を遠くから気まずそうに見ていたのは気付いていた。でも頭がちっとも働かなかったのだ。

底まで沈みきった時ふと、真っ白なままのレイアウト用紙が目に入り、「落ち込んでると本って出来ないんだな」と思った。編集は、現象や感覚といった、曖昧で繊細なものを形にして、第三者に感じたり考えたりしてもらいたいのだから、雑誌の場合はラフ、写真選び、原稿整理、書籍の場合は台割、原稿整理、装丁などなど、細部のこだわりを積み上げて、畳み掛けるように判断していく仕事なのだ。翌年の年始の目標は「落ち込む時間を短くしよう」。具体的な目標を立てたつもりだった。

やがて仕事を続けるにつれ、この判断という作業が、私が生活する上で頭の切り替えのスイッチの役割をするようになっていた。そして本という、生活に刺激を与えるものを作る仕事だからこそ、読者の生活サイクルの中にどう働きかけるか、というところまで判断したいと思うようになった。

版元探し

本には、出版社の社員編集者がまるまる一冊編集する場合と、外部のフリーランスの編集者に中身の制作を委託する場合がある。社外編集者と組む場合、その配分は会社によってまちまちだが、大まかには、社外編集者は企画を出して主な編集作業をする人、社員編集者は、社外編集者の企画を最終決定し、会社に通して、タイトル、価格、帯といった販売に直結する事柄を決める人、という振り分けになっていることが多い。会社を辞めてフリーランスになると決めた時、「これからずっと、私は売り方を決められないのか」と思うと、なんだか寂しかった。

2012年5月。退社まで2ヶ月を切っていたが、そんな想いがあり、フリーランスとしての営業活動に弾みがつかず、気持ちは絡み合ったままだった。しかしその状態と反比例するかのようにくっきりと、出したい本の形と時期だけ見えてきた。

2011年4月から始まった田代一倫さんの撮影は、2回目の春を迎えていた。被災地となった場所で生活する東北地方の人々は、長い冬を越え、ようやく迎えた春の日差しと、復興の始まりが重なり、光に包まれているようだった。しかしその光は、被害の度合いと復興の状況によって濃淡が生まれはじめていた。田代さんは、その微妙な変化を肌で感じ、今後その差はより大きく広がり、複雑になっていくと思う、その変化をもう少し見続けたいから、東北に3回目の春が来るまで撮り続け、2013年春を目処に撮影を終えるつもりだと言った。

そこで、本を出すのは2013年の秋がいいという話になった。田代さんと考えたのは、カラー500ページくらいの厚みのもの。多少はページ数を減らすことがあっても、抜粋すると一気に迫力が消えてしまうので、ページ数は極力欲しかった。そこがこの本の肝だ。実現したらすごい本になる。無謀すぎる本の形を考えついて、興奮していた。先があまりにも見えずに、この時はいろんなことをまだぼんやりと考えていた。

とにかく版元の反応を知りたくて、知り合いの出版社の編集者数名に相談してみた。500ページでオールカラー、そして派手ではない内容で、しかも田代さんは新人だ。この高すぎるハードルを越えてくれる版元を探すのがいかに難しいかは、感触ですぐにわかった。本当は、最初から難しいことはわかっていたが、周囲の声で自覚させた感じだった。

また、いろんな反応を聞くにつれ、たとえ気に入ってくれる会社があったとしても、版元側から様々な制約が出ることは大いに考えられる。そしてまず、3ヶ月で結果が出なかったら返品として戻ってきて、注文がない限り店に並ぶことはなく、絶版になり、その後、断裁――。しかも外部のフリーランス編集になった私が、絶版にせず、版元の制約をコントロールして希望する形に持っていくのはほぼ不可能だと思った。

その頃、ある版元のイベントのトークショーに出られていた夏葉社の島田潤一郎さんとお話する機会があった。

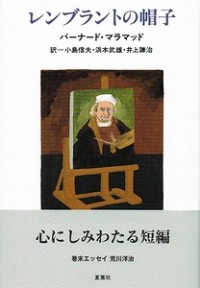

夏葉社の噂はよく聞いていた。島田さんは編集未経験で、たったひとりで出版社を起こし、近年あまり読まれなくなった優れたアメリカの短編作家、バーナード・マラマッドの短編集『レンブラントの帽子』、古本屋・山王書房の店主、関口良雄の随筆集『昔日の客』、小説家、上林暁の『星を撒いた町』『故郷の本箱』など、渋くて良い本をすべて増刷させるという偉業を成し遂げていた。

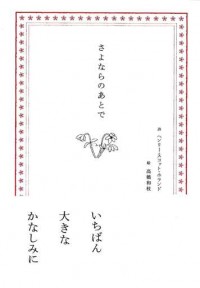

しかも夏葉社の本は装丁が素晴らしかった。すべて櫻井事務所のデザイナー、櫻井久さんが担当されていた。とりわけ私が驚いたのは、カバーがついてないことだった(『さよならの後で』『本屋図鑑』など、必要に応じて一部カバーありの装丁も)。

しかも夏葉社の本は装丁が素晴らしかった。すべて櫻井事務所のデザイナー、櫻井久さんが担当されていた。とりわけ私が驚いたのは、カバーがついてないことだった(『さよならの後で』『本屋図鑑』など、必要に応じて一部カバーありの装丁も)。

本屋の棚で、PP張りしたカバーが蛍光灯の明かりを反射して画一的に並ぶ中、本体剥き出しの、しかし上質な加工を施された夏葉社の本は、たとえ1冊で棚差しになっていても、既製品の中で手作りの品物が目立つような、厳かな存在感があった。カバーは必須、という固定概念に縛られていた私にとって、夏葉社のカバーなしの上製本に出会い、呪縛が解けたような感覚を味わった。

こんなにこだわり抜いた本づくりをするのはどんな厳格な人だろうと思っていたら、島田さんは、穏やかに、しかし時折クレイジーな話をするチャーミングな方だった。

イベント終わりの打ち上げに参加させていただくと、登壇後の島田さんはくつろいだ幸せそうな笑顔で、瓶ビールのお酌に小さなコップを傾けていた。親しみやすい雰囲気の方で、つい、かねてからの疑問を絶え間なくぶつけてしまった。しかし島田さんは初対面の私にも丁寧に、とてもわかりやすい言葉でお話してくださった。

「小売業の感覚で本をつくっているだけです。他の商売をしている人からしてみたら、当たり前のことをやっているんですよ。少部数だけ作って、きちんと売ってくれる本屋にだけ卸す。大雑把な一括配本をしていないんです。カバーをかけないのは、適正部数を適正配本するよう心掛けて、返品されないようにしているからです」

とてもシンプルな考え方に基づいて、これまで私が経験してきた出版とはまったく違うやり方をされていることに驚いた。その裏側をもっと知りたくなり、改めて取材をさせていただくことになった。さらにその日、田代さんの写真集を抜粋した資料を持ってきていた。思い切って、島田さんにもご意見をうかがってみることにした。

「難しい本なんですが、どこか良い版元はご存知ないでしょうか。しかも絶版にしないところで……」

島田さんは美術系の版元の名前をいくつか挙げ、真剣に考えてくださった。そして静かに微笑みながら仰った。

「清田さんがご自分でやってみるつもりはないですか?」

私は「いやいやいや…」と手を振りながら、島田さんの提案を打ち消した。出版社設立は自分とは遠い話だと思っていた。率直に言えば、SUREの北沢さんも、夏葉社の島田さんも、そのお考えに共感するし、理想的な出版をされていると思うが、自分は安全な場所から応援する側で居たいと思っていたのだ。

そんなムシのいい考えは見透かされていたと思う。しかし、島田さんはそれ以上私を焚き付けることもなく、出版方法について、一緒に頭を捻ってくださった。既にご苦労されて本を出されている方に、どこかの出版社で出してほしいと思っている本について考えさせていると思うと、ひどく申し訳ない気持ちになった。

出版社をやることに決めた

会社を辞める前から、会社に所属しない無力さを痛感した。残った手として、ひょっとすると、老舗の大手版元の上層部で気に入ってもらえたら、希望の本を作ってくれる可能性はあるかもしれないなどと考え知人に相談してみたが、大手は外部編集者に編集作業を委託すること自体が稀なので、もし仮に出すことが出来ても、その版元の編集者に編集作業を引き渡すことになる可能性が高いと言われた。身体から力が抜けたように感じながら、可能性があるのならと自分に言い聞かせ、田代さんに電話した。

「私の手は離れるかもしれませんが、大手の版元にあたりをつけてみますか?」

即答で「それはダメです!」と返ってきた。私が最初に声を掛けた編集者だからということに加え、ただ単純に、私を編集者として尊重し、良い本が出来ると思うからとのことだった。しかし、私の版元探しが難航している状況については「すみません……」と申し訳なさそうに謝られた。

私はこれまで会社を渡り歩き、どの会社の方にも本当にお世話になったが、そういうこととは別に、いつも心のどこかで、自分が抜けた穴はきっと埋まると感じてきた。田代さんに具体的な言葉を投げかけられたわけではなかったが、何百人もの人を真正面から撮り続けている人なのだ。もともと生活に頓着するほうでも無さそうではあるが、自分の限界

動きはじめてすぐに八方塞がりな状態に陥った。藁にもすがる想いで、人づてに知っていた、自販機エロ本の編集ののち『噂の真相』の副編集長、そして現在はフリーランスの編集をされながら、ジャーナリストとしても活躍する川端幹人さんにご相談に伺った。川端さんは『噂の真相』編集部時代、右翼から編集部が襲撃を受けた経験や、マスコミのタブーが生まれるメカニズムについて書かれたご著書『タブーの正体!』(ちくま新書)を出されたばかりだった。出版界という入り方もルールも曖昧な世界で、ご自分の足で歩いておられる川端さんのご意見を聞きたいと思ったのだ。

待ち合わせは神保町の老舗喫茶店「さぼうる」だった。出版界の隅っこに追いやられたような被害者意識に囚われていたので、「さぼうる」が出版界の中心のように感じられ、卑屈な気持ちになりながら川端さんを待った。

「いいね」

資料を見るなり川端さんは、本の内容に興味を示してくださった。しかし、既存の版元での出版については、やはり厳しいだろうという見方だった。それから少し話が逸れ、私がいま小さな出版社を取材しているという話をした。すると川端さんはやけにあっさり、でもはっきりと、

「清田さんも自分でやってみたらいいじゃない」

と仰った。島田さんの時と同じく、思わず「イヤー」と、今度は大声をあげて

「だって幸い、著者は出すのはまだ一年以上先でいいって言ってるんでしょ? なんとかなるんじゃない?」

思い返せばじりじりと、版元をおこすという決断の淵まで自分から歩いて来ていたのかもしれない。この日の川端さんの一言で、その淵からポン、と背中を押された格好になった。

「それもそうですね」

川端さんにお礼を言い、「さぼうる」を出た。店に入る前と現実はなにも変わっていなかったが、心持ちだけ大きく変化していた。はからずも、さっきまで出版界の中心だと思っていた場所で「出版社をやる」と決意してしまったことに気付き、少し気恥ずかしく、そして徐々にワクワクしてきた。フリーランス一本でいくことにどうしても気持ちがついていかなかったが、出版社をやりつつフリー編集をやると決めたら、急に先が見えてきた。

夏葉社、島田さんの考える“小売り”

2012年7月。退社を1週後に控え、島田さんに再度お会いすることになった。既にメールで自分で版元を立ち上げることにした、とお伝えしていた。

「ほんとに本気なんですか?」

吉祥寺の夏葉社さん近くの居酒屋。共通の知り合いの編集者とともに、お話を窺うことになった。この日も営業帰りだという島田さんは、席に着くなり仰った。これまでも何人も「出版社を立ち上げる」宣言を撤回する人を見てきているという。

「本気です。本のためにも自分の今後のためにもこれしか選択肢がなかったんです」

本心だった。ただ言いながら心臓がなぜかゾワッとした。

「じゃあ僕がわかる範囲のことは、全部お話ししますよ」

島田さんはそう言ってこの日、夏葉社の本が具体的にどの書店に何冊卸しているかなどといったことまで、本当に包み隠さずお話してくださった。その書ける範囲のことだけ、ここには書こうと思う。

「僕は若くして亡くなった従兄弟のことを思って『さよならのあとで』が作りたいということが夏葉社を始めるきっかけだったんです。そして『レンブラントの帽子』という本も出したいなと思った。あとはいろんな人が『この本がいい』と教えてくれたんです。でも最初に『レンブラント』がきて、それをいろんな人が褒めてくれた。それまで出版の世界に知り合いもいない状態で始めたんです」

そういった噂や告知は、すべてtwitterで広まっていったという。そこには、亡くなった従兄弟へ捧げる、島田さんの想い、つまり夏葉社を始めた動機も書かれていた。そのtwitterの文章は瞬く間に広まっていった。

「twitterをやっている方々はとても応援してくれるんです。僕は出版社をずっと続けようという気持ちもなくて。就職もできなかったし。自暴自棄になっていたかんじで。これで食べていこうと思ったわけでもないし。だから今がうまくいきすぎなんです」

とはいえ、最初は別のアルバイトなどもしていたのだろうか?

「出版社だけです。だから2作、自分の好きな本を出して、伝説のバンドみたいにファースト、セカンドを出して解散するつもりでした。責任のとれる範囲でやればいいんです」

島田さんは夏葉社を始める前、明治書院という教科書の出版社で一年間だけ営業をされていたそうだが、そこでトップセールスを誇っていた。島田さんの凄腕営業マンとしての確かな目こそが、「良い本をちゃんと売る」夏葉社の安定した増刷を導いた。

「僕は、『良い本だから絶対に売れる』なんてことは絶対に言いません。僕みたいな小さな出版社は、20年前はやれませんでした。たとえばジュンク堂のように広い店舗で、本がいろんなジャンル分けされているようなお店があるから、ちゃんと置いてもらえる。書店がどういうお客さんを持っているかということが重要な気がしています。具体的に『この人は買うだろう』と思うお客さんがついているお店が僕の場合は重要なわけですよね。5冊仕入れたら、何さんと何さんと何さん、3人くらいすっと名前が挙がってくれる書店がいい書店で、そういう書店に向けて本を卸すということをずっとやっていきたいんです。それを突き詰めてやっていくと返本ゼロということになる」

島田さんは編集もされながら、卸したい書店にはすべて営業されているのだろうか?

「すべての店に実際に足を運んで営業する必要はないと思います。たとえば5000部の本を売ろうと思って一店舗ずつ注文とっていたら2ヶ月くらいかかるので、そしたら本部一括でやるしかない。たとえば、4000部の本を刷ったとして、ベッドタウンの駅にもあるようなチェーンの大型書店に一括で200冊入れると、各店舗2冊ずつバーッと入る。でもそうすると絶対返ってくるんですよ。夏葉社なんて全然知られてないし。でもたとえばそういうファミリーチェーンの書店に2冊ずつ10店舗入れるんだったら、顔が見えるお客さんがいるような、5冊入れてくれる1店舗に入れる。どちらがいいかと考えると、絶対後者のほうが手堅い出版だと、僕は思ってるんです」

取次の問題はどう解消しているのか? 出版社を立ち上げようと考える人ならばまず最初にぶちあたる問題だ。

「僕の知り合いのひとり出版社も、最初は直版を目指していました。でも本の発送までは出来るんですけど、それから集金があると仕事の差し支えにはなってしまうんですね。また、お客さんの地元の小さな書店で注文が欲しいといったときに、直で一冊送るのはものすごいロスになるんです。そういった個別注文に対応するためにも、取次を通すと便利です」

流通や集金といった全国書店とのインフラを担う取次は、出版社と取引をする場合、本一冊に対する取次の手数料兼信用保証料のようなものとして「掛け率」を設定する。この掛け率が、新興出版社の場合非常に厳しい設定になっており、高い保証料を支払うことになってしまう。しかもその率は一度決めたら変更することは難しい。そこで島田さんは、大手とは違う、この小出版社を支える取次と取引をしているという。

「小さな版元をされている方が使っているJRCや、地方・小出版流通センターという取次があるんです。ただ巨大なインフラを持っているわけではないので、1万部以上のレベルだとJRCも地方・小出版もそんなに対応できないという点はあります」

島田さんの作られる本は、2012年夏の時点で、『レンブラントの帽子』『昔日の客』『星を撒いた町』『さよならのあとで』『近代日本の文学史』など、初版は大体2000〜3000部だという。

「僕は明治書院の営業時代に、3000部だったら、時間はかかるかもしれないけれど、足で売りさばけるという確信があったんです。初回の『レンブラントの帽子』がご祝儀的なもので、朝日、読売、毎日、日経各紙に書評が載ったんですよ。それで1年以内に3000部がはけて。で、2刷もはけて。『近代日本の文学史』も2000部くらいは出荷していています。実感しているのは、同じ人に買ってもらってる感じがするということ。だから、1冊1冊手を抜けない。一度ダメだと思われたら、もう夏葉社の本を買ってくれないので。」

ネット販売については、島田さんには独自の信念のようなものがあった。自社の本を自社HPでは販売していない。

「bk1(現honto)にはずっとお世話になっています。アマゾンも本の内容によっては考えます。ただ僕の場合、僕は人との関係で売っていくことが理想で、本屋さんで本を買ってほしいという気持ちがあるんです」

それから店を出て、夏葉社の事務所にもお邪魔させていただくことになった。マンションの一室に、FAXや事務机というごく普通の事務所の設備に加え、ほんのほんの少しの、本の在庫。適正部数・適正配本の結果は、常に身近に目に見えるかたちでそこに現れていた。

「事務所の在庫が多いと『営業頑張らないとな』という気持ちになるし、減っていくと嬉しい。倉庫を借りてしまうとその感覚が鈍ってしまう気がします」

またわからないことがあったら、いつでも相談してくださいと、別れ際に仰っていただき、島田さんの事務所を後にした。

数日後、版元の名前を「里山社」に決めた。単純に好きなものを考えたときに「里山」が浮かんだからだ。里山とは、人の住む場所と自然の間にある、森や林や川のこと。人の手が入らないと途端に荒れてしまったり、宅地化によってどんどん失われてしまう。「日本の田舎」の原風景なのに、移り変わりの早い現代でそれを保持していくのはとても大変なこと。なんでこんなに良い本が絶版なんだ、と思うことがよくあって、年月を経てもスタンダードに良い本を絶版にせずに出していきたい、という思いを込めたつもりもあった。

捻り出した今後のプランは、二つの柱。まずは、フリーランス編集として仕事をしていくこと。そして2冊目以降の本も出すということだった。

(次回につづく)

【お知らせ】

本連載で綴る、里山社の一冊目、田代一倫写真集『はまゆりの頃に 三陸、福島 2011~2013年』が、11月8日(金)発売になります!

『はまゆりの頃に 三陸、福島 2011~2013年』

著者:田代一倫(本作でさがみはら写真新人奨励賞受賞)

装丁:鈴木成一デザイン室

本体:3,800円+税 カラー488頁+別刷折込

発行:里山社 http://satoyamasha.com/

33歳、新人写真家が迷い、考え、挑んだ無謀かつ偉大な一期一会の記録。

圧巻の肖像写真453点と覚え書き。

震災後の三陸、福島で、出会った人々に話しかけ、ただひたすら全身で、真正面から写し続けた写真集です。長い時間を経ても、フッと読み返したくなる本です。是非、ご一読ください。

『北海道裏観光ガイド』が完成し、営業活動も一段落したところで次に取り掛かったのは、学術書の編集だ。またマニアックな観光ガイドブックをつくると思っていた人たちには、なんでまた学術書?と言われたが、次にやらなければならないと思ったのがそうだったのだから、仕方がない。

『北海道裏観光ガイド』が完成し、営業活動も一段落したところで次に取り掛かったのは、学術書の編集だ。またマニアックな観光ガイドブックをつくると思っていた人たちには、なんでまた学術書?と言われたが、次にやらなければならないと思ったのがそうだったのだから、仕方がない。