昨年休刊した『月刊現代』の後継媒体として講談社が今年9月に創刊した『G2』は、「雑誌・単行本・ネットが三位一体となったノンフィクション新機軸メディア」をめざしている。これまでも記事の一部をウェブで無料公開してきたが、12月発売の『G2』2号ではiPhone向けに記事ごとの有料販売をはじめた。

『G2』の記事をiPhoneで読むためには、ボイジャーの電子書店『理想書店』への会員登録(無料)と同社のiPhone用アプリ、「理想BookViewer」(version 1.2.3以上)が必要だ。iPhoneのウェブブラウザで理想書店にログインし、読みたいコンテンツを購入・ダウンロードすると、「理想BookViewer」側でコンテンツを表示することが可能になる。

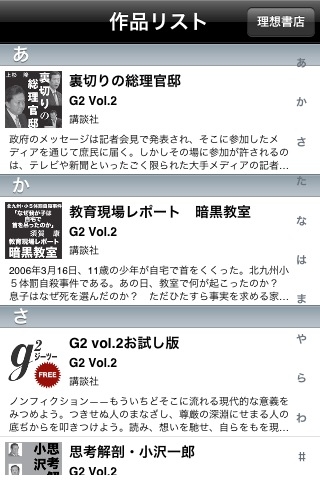

iPhone版として用意されているのは、西岡研介「ドキュメント吉本興業買収」、上杉隆「裏切りの総理官邸」、魚住昭「思考解剖・小沢一郎」など『G2』2号掲載の11本の記事。価格は記事1本ごとに230円で、購入した記事はiPhoneだけでなくPC側でも閲読できる。

iPhone側で見た『G2』コンテンツ一覧。無料のお試し版も。

講談社の雑誌では『G2』のほか、『クーリエ・ジャポン』もiPhoneで配信している。こちらはオリジナルのレイアウトを表示できる専用のiPhoneアプリとして配信されている。

講談社は同社のウェブポータルサイト「MouRa」を今年6月に完全リニューアルしたばかりで、電子出版の主戦場をウェブベースでの有料コンテンツ配信から、携帯電話やiPhoneでのコンテンツ提供にシフトしつつある。『クーリエ・ジャポン』に続き『G2』の参入で、その流れはさらに加速しそうだ。