先週末、ボイジャーにiPadが到着しました。以前のキンドル到着時と同様、箱の開封段階から、さっそく映像でお送りします。

気になるiBooksの書棚には、A.A.ミルンの『クマのプーさん』(英語版)があらかじめインストールされていますが、試みに青空文庫から落とした芥川龍之介の「本所両国」を、XHTMLからePubに変換してiBooksで表示してみたところ、横書きながらも、ルビもふくめ日本語が表示されました。

この投稿の続きを読む »

先週末、ボイジャーにiPadが到着しました。以前のキンドル到着時と同様、箱の開封段階から、さっそく映像でお送りします。

気になるiBooksの書棚には、A.A.ミルンの『クマのプーさん』(英語版)があらかじめインストールされていますが、試みに青空文庫から落とした芥川龍之介の「本所両国」を、XHTMLからePubに変換してiBooksで表示してみたところ、横書きながらも、ルビもふくめ日本語が表示されました。

この投稿の続きを読む »

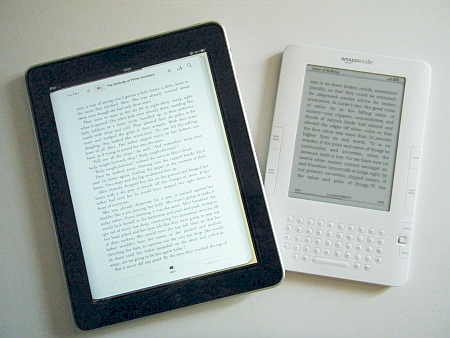

本来くらべようがないものを英語でapples and orangesと表現するが、今回は実際にiPadとキンドルを使って本を読んでみて、文字通りAppleのiPadに対していかにキンドルがオレンジなのかを思い知らされた結果となった。

ハードやソフトの比較は既にITオタクな人たちがたくさん書いているので、以下は純粋にiPadを電子本端末として見た場合、キンドルとどう違うのかを検証してみる。

まずはiPadを入手。Macファンが店の前に列をなして並ぶ様子がニュースが流れていたようだが、今回は予約注文を受け付けていたので、並ぶ必要は全くなかった。箱から取り出すと、そのままスイッチを入れてすぐに使えるところはマックの他のガジェットと同じ。

iPadはキンドル2よりひと回り大きい。

ただし、第一印象はずっしり、重い! キンドルの300グラムに対して倍以上の700グラム近くあるので、それもそのはず。これでは気軽に片手で持って本を読むのはムリ。数分で挫折しそう。抱えるように持たないと落としそうでこわい。キンドルは文庫本感覚で片手で持てる(ただしDXはムリそうだが)。次ページボタンが左右両方に付いているのはそのため。

発売前はスティーブ・ジョブス本人があれだけ「本が読める」ことをウリにしていたのに、開いてみれば、iBooksはそこにはなく、アプリの一つとしてダウンロードしないと使えない。ではさっそくに。

iBooks、見た目はiTunesにそっくり。真ん中に本棚があって左右にジュークボックスよろしく本の表紙が並んでいる。要するに本なんて、映画や音楽と同じ扱いの娯楽のひとつに過ぎないというスタンス。ダウンロードすると、本棚に鎮座しているサンプルが1冊、それがなぜか『くまのプーさん』。カラーのイラストとテキストが入っている本で、iBooksを堪能してもらおうというのが狙いだろう。

ディスプレイはバックライトなので、地味なグレーのキンドルと違って、見た目も、ページをめくる時の音やグラフィックも紙の本に近く、キンドルの反転が苦手な人はこっちが好きだろう。タッチパネルのいいところは、ポンポンっと指先でテキストを触れば、すぐに辞書、ブックマーク、検索機能が現れるところ。キンドルだと右下の四角いぽちボタンを操作してカーソルを指定場所に動かさないといけないからね。

フォントの大きさは2種類あるのだが、見た目あまり変わらない印象。それよりフォントがなぜ5種類もあるのかがわからない。素人目にはBaskervilleもPalatinoもそんなに変わらないのだから、むしろこっちが2種類ぐらいでもいい。一方、キンドルはフォントの大きさを6段階で変えられるので、老眼の人にも、作業をしながら読む人にも重宝する。

この投稿の続きを読む »

出版社のネット戦略を中心に取材を進めてきた。取材を通して見えてきたのは、各社の考え方により相当な温度差があることだ。これまでを振り返りながら総括を試みる。

まずネット事業を真剣に画策する出版社は年々増えている。これは断言できることだ。ただ業界全体を見れば、各社の考え方により相当な温度差があることも事実だ。今回、紙面に登場していただいた出版社は8社。業界動向など周辺取材でお世話になった出版社は4社。合計12社の協力を得ることができた。これは大きな収穫だったが、いきなり楽屋話をすると、実は今回の件で30社以上に取材依頼を提出している。つまり20社以上に固辞されたわけだ。

プロ野球の世界でも打率3割なら御の字なのだし、まぁ善戦したほうだと考えてはいるが、いろいろ四苦八苦する場面もあった。「ネットなんてまったく興味ございません」と露骨に拒絶反応を示す編集長もいたし、「それを聞いてどうする」となぜか凄まれることもあった。取材調整中に倒産してしまうところもあった。一方、中堅以下の出版社の多くが、「大手のようにネットにも手を伸ばしたいが、予算がないのでできない」という理由で取材を固辞した。

米国で開催された2010CESには電子書籍端末が多数出展されていたが、日本での市場の立ち上げは、まだ未知数。(写真はCYBOOK社のOpus)

取材時のやり取りを通して、まだら模様の業界地図を把握しつつも、巷間よく耳にする「出版社は保守的で、ネットメディアに対して無関心だ」という指摘には疑問を感じた。そのような指摘は私の知る限り、まったくはずれてはいないが、的を射ているようにも思えない。

というのも多くの出版社がネット黎明期からビジネスの可能性を模索してきた。しかし決め手となるビジネスモデルがなかなか見つからない。頓挫したり、出直したり、静観したりを繰り返しているうちに今日に至ってしまったというのが実状だろう。もともと出版社は新しいビジネスを生み出すことに長けている。実際これまでも多様なビジネスモデルを駆使して成長を遂げてきた。ところがネットに関しては打てば響くビジネスモデルを生み出せずにいる。

ちなみに政府やICT(Information and Communication Technology=情報通信技術)業界もネットビジネスのあり方を議論中だが、いまのところこれといったアイデアは出ていない。ネット上にビジネスモデルを構築することはそれほど難しいことなのだ。逆にどこか1社がそのモデルを発見すれば、各社は堰を切ったようにネット事業を加速させるのではないか。

この投稿の続きを読む »

いろんな人が、私が気に入るだろうと、このドーリング・キンダースリー(イギリスの出版社)の動画のリンクをえんえん送ってくる。作りは気が利いてるが、実際のところどちらの方向から読んでも根本的に正しくないと私は思う。若い人は「順」方向で描かれるような頭からっぽじゃない。「反対」方向はもっとひどくて、これでは真の文化的変化が何も起こってないと言ってるみたいじゃないか。

率直に言って私はこの動画を、現在の生活をひっくりかえす劇的な変化など実際には起こっていないと中年の有識者を安心させるために作られた夢の結晶と考えている。

(日本語訳 yomoyomo)

※この記事のオリジナルはこちら

future of publishing? — not really(if:book)

■関連サイト

・DK(UK)の「出版の未来」が凄い(なので訳してみました)(mohnoの日記)

・The Future of Publishing (Penguin Blog, USA)

・Lost Generation(YouTube)

・Lopez Murphy for president – Truth (Upside – Down) (YouTube)

昨秋、アマゾンで、まもなくロバート・ダーントンの『The Case for Books』という本がでることを知った。でもこれ、なんと訳したらいいのかね。たぶん「本という事件(事例)」あたりなのだろうが、そこに「本の容器」という意味がかぶさっているのかもしれない。

ダーントンは、18~19世紀フランスの出版業界をフィールドとするアメリカの高名な書物史家で、日本でも『革命前後の地下出版』『歴史の白日夢』『猫の大虐殺』『禁じられたベストセラー』などの翻訳がでている。

ハーヴァード大学図書館の館長でもあり、近年は『ニューヨーク・レヴュー・オブ・ブックス』をおもな舞台に、本の電子化にかんする積極的な発言をつづけてきた。おそらくこんどの本も、それらの最近のエッセイをあつめたものなのだろう。

ロバート・ダーントンの新著『The Case for Books』

私は書物史家としてのかれを信頼している。とくに『猫の大虐殺』が好き。文章もいい。そこで、すぐ予約注文しておいたら、ほどなく現物が届いた。長めの序文がついていて、それがたいへん興味ぶかい。

しばらくイギリスにいたダーントンが、ハーヴァードに新しい図書館長として呼び戻されたのが2007年の夏。そのときはすでにグーグル・ブックサーチに向けた図書館蔵書電子化の秘密交渉がはじまっていたという。いやもおうもない。たちまちその渦中にまきこまれたダーントンは、交渉の過程で、グーグルの関心が電子化データの独占とそのビジネス利用にしかないということに気づく。

この投稿の続きを読む »