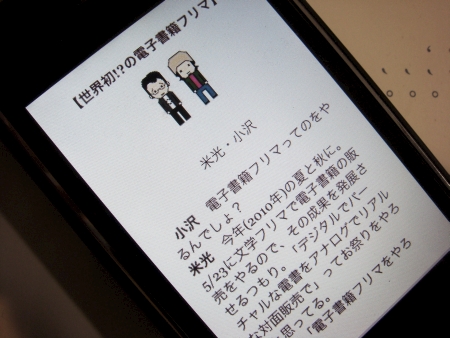

世界初!?の電子書籍フリマ

小沢 電子書籍フリマってのをやるんでしょ?

小沢 電子書籍フリマってのをやるんでしょ?

米光 今年(2010年)の夏と秋に。5/23に文学フリマで電子書籍の販売をやるので、その成果を発展させるつもり。「デジタルでバーチャルな電書をアナログでリアルな対面販売で」ってお祭りをやろうと思ってる。

小沢 「電子書籍フリマをやろう」というアイデアは、そもそもどこから?

米光 去年の10月にキンドルを手に入れてから、これでいったいどんなことができるんだろう、何が変わるんだろう、っていうのをずっと考えていて。

小沢 ゲームデザイナーの飯田さんから電話があったって話してたよね?

米光 興奮した飯田くんから、深夜1時ごろに電話かかってきて「キンドル買った?」って。買ってないって答えると説教された(笑)。「米光さんが買ってないって罪ですよ」って。「死ぬよ、これで、何人か死ぬ」って言い出して。

小沢 いろんな業界が再編されるから?

米光 うん。実際に買ってみたら、たしかにすごい。そして去年2009年12月の「文学フリマ」ですよ。僕が池袋コミュニティカレッジでやっていた講座の受講生が「bnkr(ボンクラ)」というサークルで同人誌を作っていて、文学フリマで売る。それなら「電子書籍にしちゃえYO!」と。

小沢 僕もそのサークルに入ってるんだけど、もちろん準備していたのは紙の本だけ。そしたら文学フリマの前日ですよ、いきなりメンバーから「米光さんに出せ!って言われた」って連絡あったの。

小沢 僕もそのサークルに入ってるんだけど、もちろん準備していたのは紙の本だけ。そしたら文学フリマの前日ですよ、いきなりメンバーから「米光さんに出せ!って言われた」って連絡あったの。

米光 前日じゃないよ。3日前ぐらいだろ、さすがに。

小沢 でもね、実際に電子書籍化の作業をしたのは、前日の夜中。

米光 そのくらい急ピッチでも仕上がるのが、電子書籍の良さだよね!

小沢 なにを開き直ってる(笑)。まぁ、もともとの本はInDesignのデータで作っていたから、それをPDFファイルに変換するだけっちゃだけなんだけど。ただひとつ問題だったのはフォント。キンドルには日本語のフォントが入っていないので、PDFにフォントデータを埋め込む必要がある。つまり、そのままだとフォントの複製頒布になってしまう。だから全部フリーのフォントに差し替えないといけなくて、その辺を調べるのにずいぶん時間がかかった。

米光 うまいぐあいにbnkrのメンバーは技術に明るい人がいて、そのへんもできたんだよね?

小沢 最初はみんな気楽にできると思ってたけど、途中から「ほんとにやるの?」って戸惑ってました。

米光 なんかイメージできないらしくて。「どうやって売るのか意味がわからない」って言われた。

小沢 あー、それ一番自分が言ってました(笑)

米光 電子書籍だとネットにあがってるイメージがあるらしくて、電子書籍だけど対面で販売するのってイメージしにくい。だけど去年12月の文学フリマは、ああいった場で電子書籍を販売できる最速のタイミングだったからね。「とりあえず初だからやっとこうよ!」って。

小沢 「初」って好きだしね。やろうと思えば、なんとかなっちゃうもんです。何人かが徹夜だったけれど。いくつ売れたんでしたっけ?

米光 たしか6部くらい。少ないけど、いやあのタイミングを考えると少なくないよね。

小沢 キンドル版しか作ってないし、告知も当日twitterでちょっとしただけだし、そういう意味ですごい。

米光 文学フリマにキンドル持ってくる人が6人もいるんだー、って思った。ノートパソコンからケーブルを繋いで、お客さんのキンドルにコピーして、その場で読んでもらって。これならできる、っていう手応えがつかめたのは大きかったな。

小沢 そのわりに打ち上げにこなかったじゃん、みんなであんなに誘ったのに(笑)

36時間で全世界に出版

米光 フリマやコミケって、「作ったモノを、作った人が、じかに相手に手渡す」ことができる場でしょ。そういうのが面白いなぁと、ずっと思ってた。買う側からしてみれば、好きな作家の人に「ファンです!」って伝えることができるわけで。

小沢 たしかに。みなさんの応援が作り手の励みになる、なんてウソだと思ってたんだけどねー。作家って、読者が思っている以上に「ファンです」とか「おもしろかったです」と言われるとうれしい。漫画家になって実感したことのひとつ。

米光 それにいろんなチャレンジができる。過去の出版流通だと、できないことがたくさんある。本当は50ページで充分面白いのに、200ページはないと紙の本としてはまとまりが悪いとか。もっと売れるタイトルにしないと、とか。

小沢 部数の問題とか、そうでなきゃ採算が取れないとか、紙のしがらみがある。

米光 たとえ内容が面白くても「マニアックすぎてこれ5000部出ないよ」みたいな話になると、なかなか本にならない。出せたとしても、初版4000部だから定価は1800円にしないといけないとか。内容が値段を決めるんじゃなくて、部数とか印刷費とか、外側の都合で値段を決めちゃう。でも、書き手としては、パッケージの値段で売りたいわけじゃない。読みたい人に届いて、その対価をもらいたいだけだから。

小沢 そうね。昔、自分の書いたマンガがしばらく絶版になってたことがあって、とりあえずアマゾンでだけでも買えるようになんないかな、って思ってたもん。営業に持ってこうにも自分の手元にもない。

米光 そういう本を電子書籍で作れば、在庫を抱える必要もないし、50ページの本だって作れる。読んでほしい人に向けて、しっかり届けられればオッケーってこともできる。値段だって、無料でも100円でも、4000円でも、設定できる。そう考えると、あいだにノイズを挟まずに、読み手に直接届けられる環境、つまりフリマのような場が向いてるんじゃないかと思った。

小沢 それをネットで売るのはダメなの?

米光 いや、ぜんぜんありです。でも、そのへんは、小沢さんが、日本語のマンガとして初のKindleStoreに登場しちゃったから、もう、まかせた。

小沢 まかされた(笑)!

米光 2010年の1月下旬ぐらいだっけ?

小沢 そう。

米光 きっかけは?

小沢 大手出版社21社による電子書籍協会の設立というニュースが報じられたときかなぁ。出版社が電子書籍を出す権利っていうのを法的に整備したい、ってニュースだったんだけど、「法的」っていうのが何度読んでも分からなくて。何をどう持ってくの? だって書いて出しゃいいんでしょ?っていう感じ。

米光 簡単じゃないか、と。

小沢 それで、エンジニアの友達にすぐメールして「ちょっとキンドルで出してみたいんだけど手伝って」って言って「いいよ、じゃあ週末ね」って週末に来てもらった。

米光 遊びにきてねーぐらいの軽い感じで。

小沢 それで、ものの2時間で出版。まあ、審査が2日ぐらいかかるんだけど、とりあえず「publish」ってボタンを押すところまでできちゃう。

米光 ツイッターで「いま審査中」って書いてたのが、すごい勢いでRTされてた。

米光 ツイッターで「いま審査中」って書いてたのが、すごい勢いでRTされてた。

小沢 たしかにすごい勢いだった、あのとき。実はあの勢いを見て、はじめて「電子書籍ってこんなにみんな注目してたんだー」って実感した。フォローのメールがバンバン来て、なんだかヤバいことしちゃったみたいな感じ。技術的には、大したことしてない、誰でも出来ることをしてるだけなのに。そんでもってブログで、どうやったら出せるか、っていうのをまとめて書いてる最中に「もう出てるよ」ってツイッター経由で教えられて、はえーよアマゾン!って驚いた。36時間後には全世界に販売されちゃった…。

米光 そのとき出したのが『青空ファインダーロック』ってマンガで、それはマンガ誌の発表じゃないから、わりと権利関係もすんなりいったって聞いたけど。

小沢 『日経エンタテインメント!』に発表した作品だったので、当時の担当編集者に連絡しただけ。

米光 マンガ誌だと、そういうふうにはいかないの?

小沢 原稿料ってそもそもその雑誌に掲載した掲載料なんで、その時点での出版権は著者にある。もちろん単行本になったものは、別途出版契約書を結ぶから、勝手に他所から出しちゃいけない。でも掲載だけされた時点なら、別のところで発表しても法的には問題ない。ただマンガ雑誌で発表した場合には、「いずれ単行本にするから」という無言の口約束がある。だから仁義的に無断で別の媒体での発表はできない雰囲気がある。その点で、今回の作品は、非マンガ誌だったから、気軽にポンと出せた。

米光 出してみて、どうだった?

小沢 出版社って存在はなんなんだろう、という問いが頭の中をグルグルと(笑) それと電子書籍の時代になっても、マンガ家の仕事って変わらないという事実。

米光 マンガ家は変わらない?

小沢 うん。マンガ家はマンガを描くのが仕事で、読者は対価を払ってそれを読む。実は流通する情報自体は変わらない。でも、紙の出版と電子書籍では、このマンガ家と読者の間の構造がごっそり変わる。現に『青空ファインダーロック』は産地直送。確かに、それを考えると出版社側が「法的に権利を持たねば」と危機感を感じるのはわかる。でも、たんに自分たちにも権利よこせ、そうじゃないと文化が滅びる、っていわれてもねぇ。それだけじゃ、暴力団にみかじめ料払わないと、この街の治安が守れない、というロジックと違いがない。

座談:米光一成・小沢高広

構成/文:水藤友基・高島知子

ドット絵:ばみ

*5/23文学フリマの電子書籍部、7月開催予定の電書フリマで販売される電書「米光一成×小沢高広 電子書籍宣言」の冒頭部分の掲載です。完全版はぜひ電子書籍でご覧ください!

長めの追記~電子書籍は対面販売でどのぐらい売れるか?

長机半分と椅子2つ。机の上にはPCと見本。それだけ。約5時間、1坪ほどの空間で電子書籍部は、1,453冊の電書を売った。

イベント「文学フリマ」に「電子書籍部」で出展。「デジタルでバーチャルな電子書籍を、アナログでリアルな対面販売で」というキャッチフレーズで、15種類の電書を販売。

左の「電子書籍部」という白いTシャツを着ているのが米光さん。

文学フリマの過去最高販売部数は500部らしい。1ブースで1,453冊は過去最高だろう。っても、まあ、紙の本と電書の数を単純に比べるのは乱暴だろうが。

15冊の電書を紹介しよう。

- ■電子書籍部『未来のテキスト 電子書籍に関する55冊』

電子書籍部による電子書籍を考えるための本を55冊を紹介する電書。電書価格200円

- ■杉江松恋『チミの犠牲はムダにしない! 〈完全版〉』

書評家・杉江松恋のサブカル怒濤の面白本レビュー集 電書価格200円

- ■大森望×岸本佐知子×豊崎由美『石膏像と同じものをコンニャクでつくれるか!?』

構成/文・石井千湖。翻訳の謎に迫るディープな座談会とテキスト群。電書価格100円

- ■「マジレス!」「.review」「はんせい社」

文学フリマに出店する凄いメンバーの電書も登場。

- ■米光一成×小沢高広「電子書籍宣言」

電子書籍の今と未来について語り尽くす! 電書価格100円

- ■平林久和「電子書籍時代の「あつかましい」文章教室」

『ゲームの大學』の著者による電書と音声データを組み合わせた新しい文章教室 電書価格100円

- ■「米光一成レビュー集・本の雑誌編」

「本の雑誌」に2年間連載した新刊めったくたガイド、全170冊の本を紹介。 電書価格100円

- ■bnkr『bnkr vol.01』『bnkr vol.02』

ボンクラ小説やプロット100本。電書で再版! 電書価格各200円

- ■「五百-とても短い数多くの物語」

沈黙の文豪を発掘。短い物語がなんと五百編、圧倒されろ! 電書価格200円

- ■古川日出男ロングインタビュー「《迂回》と《越境》の文学」

『界遊002』所収の古川日出男ロングインタビュー!が電書で復活 電書価格200円

- ■長嶋有『あいまいな吟行(+プラス)』

『ウフ.』(マガジンハウス)に掲載された「あいまいな吟行」の電書版、全76句(差し替え、改作あり)+書き下ろし5句。電書価格100円

- ■にんげん「いっくんとはいるちゃんのデート(ハート)」

漫画家うめと仲間たち80人による漫画作品。電書価格100円

電子書籍と言わず「電書」と呼ぶのは、書籍よりもっとフットワークの軽い存在だと考えているからだ。籍の字はいらない。たとえば、15の電書のうちのひとつは、漫画家うめ主催のワークショップで販売前日に80人が描いた漫画。完成の翌日に販売だ。

『電子書籍宣言』のiPhone版(Stanza対応)はこんな感じでした。

そもそも、電子書籍部は、最初はまあ5冊ぐらい出そうかという計画だった。だが、なにやら活動しているうちに15冊になってしまった。これも電書ならではの軽快さ。たとえば「五百-とても短い数多くの物語」は、PC用PDF版で数えると832ページ。これを紙の本で出すのはたいへんだ(持って帰るのもたいへんだ)。電書になって、いままでの本ではできなかった表現ができるようになった。だれもがなにかを表現している。それを言葉や絵や何かに定着させる選択肢が増えたという実感がある。

紙の本の代替ではない。新しいコミュニケーションのハブとなるのが電書だ。

しまった。追記として、電子書籍部の結果報告を書いてという依頼だったのに、興奮の余波もあってキーを打つ手が止まらない。追記って長さじゃなくなった。まとめます。

電子書籍部@文学フリマ、2010年5月23日、約5時間1ブースで販売した電書は、

- ■15種類。

- ■1,453冊。

- ■購入者数168人。

ありがとうございました。

以上の数を支えたのは以下の数です。

スカイプチャットで交わされた文字60万字以上。メーリングリストで交わされたメール2,000通以上。宣伝会議での米光講座+呑み会約20時間。今回販売した電書の総ページ数2,562ページ(PC用PDF版)。電子書籍部員、約32名(もはや正確な数は分からないほどの自由な部になってしまった)。広報班、技術班、校正班、編集班、さまざまな班による打ち合わせ量、たくさん。関係者数、たくさん。プライスレスどころじゃない。

次は2010年7月17日「電書フリマ」です。

勝利宣言をしておきます。電子書籍部、今回の活動は勝利であった。理由は、くたくたになるほど楽しかったから。以上。

■関連サイト

・文学フリマ

・電子書籍部~未来のテキスト~

・こどものもうそう:米光一成のブログ

小沢 電子書籍フリマってのをやるんでしょ?

小沢 電子書籍フリマってのをやるんでしょ? 小沢 僕もそのサークルに入ってるんだけど、もちろん準備していたのは紙の本だけ。そしたら文学フリマの前日ですよ、いきなりメンバーから「米光さんに出せ!って言われた」って連絡あったの。

小沢 僕もそのサークルに入ってるんだけど、もちろん準備していたのは紙の本だけ。そしたら文学フリマの前日ですよ、いきなりメンバーから「米光さんに出せ!って言われた」って連絡あったの。

米光 ツイッターで「いま審査中」って書いてたのが、すごい勢いでRTされてた。

米光 ツイッターで「いま審査中」って書いてたのが、すごい勢いでRTされてた。