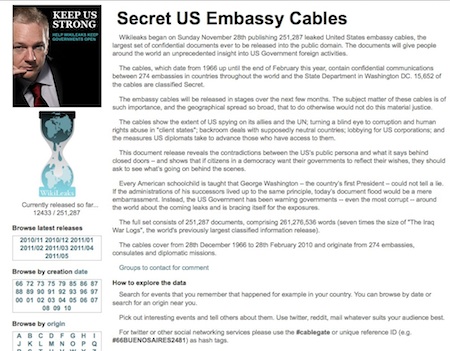

ウィキリークスの「ケーブルゲート」事件は、かつてないほどの興奮と関心に満ち満ちたハッカースキャンダルだ(ウィキリークスのミラーサイトはここなど)。私はその手の話についてはよく書いている方だし、ネット上にはこの現在進行形の一大ドラマを根掘り葉掘り知りつくそうと躍起になっている知り合いが山ほどいる。だから、自分がこのきわめてニュース性の高い出来事を前にして、まるでエドガー・アラン・ポー的な憂鬱にも似た、こんなに寒々しくげんなりした気持ちでいっぱいになるのはなぜなのかを説明するには、まだしばらく時間がかかりそうだ。

だが、この気分は誤魔化しようがない。

思うにこの悪寒の一部は、この事態が生じるまでにうんざりするほど時間を要したことであるに違いない。ついに——これほどの歳月が経った挙げ句に——サイファーパンクの古びた爆弾工房の自家製ニトロが火を噴くに至ったわけだ。そう、他でもないあの“サイファーパンク”たち。

今は昔の1992年、ティモシー・C・メイという名のアメリカ人のキレ者ハッカーが、『クリプトアナーキスト宣言』と称するSF風な思想を打ち出した(山根信二氏による日本語訳が公開されている)。このエキサイティングな長談義は——その当時に読んだけど、最高にクールだったね——とにかく匿名性と暗号化とインターネットがいかに重要か、 どうすればデータ狂のイカれた破壊分子たちが偏屈な権力側からの仕返しをおそれることなく世界を股にかけてあらゆるイタズラをやってのけられるか、そういう話に終始していた。1990年代初頭にテクノカルチャー方面に足を突っ込んでいた人間なら、その手のネタには目がないに決まってる。

暗号化マニアの仲間たちに向かって、ティムは浮かれ気味にこう語った。「国はもちろんこの技術の普及を邪魔しようと、あるいは止めようとするだろう。国防上の懸念やら、ドラッグ売買や脱税への悪用やら、社会崩壊の恐れやらを言い訳にしてね。そういう心配は至極ごもっともだ。クリプトアナーキーは国家機密を自由に取引できるようにするのだから」。 ここから、彼の話は佳境に入る。ティムはその後で、ひょっとしたらこれらの目的を実行に移したかもしれない“ブラックネット(BlackNet)”という団体について語っているのだ。

ティムが構想したブラックネットについては、実際にはほとんど動きがなかった。それはSF作家が小説のモチーフにしたがるような、やや現実離れしたコンセプトだった。なぜならブラックネットは出来の良い、妄想のネタにふさわしい、あり得ないことをもっともらしく見せる、素晴らしくもそそられる代物だったから。そう、SF関係者が公の場でまともに話し合うトピックにしてもおかしくなかったほどの、こじつけ気味ながら刺激に満ちた話題だったのだ。そうしていれば、近づきつつある大事故をちゃんと予想して、あわよくば実効性のある予防策を取りさえする時間がたっぷりあっただろうから。

何かめぼしい結果を残した者は誰もいなかった。ほぼ20年もの間、良くも悪くも、ブラックネット構想には何の変化もなかった。なぜかって?暗号化のことを必死に考えまくるためには、普通の社会生活を送るのとはかけ離れた気構えが要るからだ。暗号化マニアたちは——(ちなみにサイファーパンクたちはみな暗号化マニアだ。ちゃんと教育を受け、数学的才能に恵まれ、シリコンバレーで働いてきた中年男たちだ)——ギークである。彼らは無害なギークであり、急進的な政治家や国際犯罪をものともしない熱血漢じゃない。

国家安全保障局は「暗号の帝国」

サイファーパンクたちは、雑誌『WIRED』周辺にいたカリフォルニア在住の先見性のある人々だ。プライベートでの彼らは、NSA(国家安全保障局)に勤めている平凡な薄気味悪いコード解読屋並みにおとなしく、地味に暮らしていた。アメリカのフォートミード出身のその得体のしれない連中は、そもそもシャイで引っ込みがちな性格だ。理論上は、NSAはその巨大なエシュロン盗聴システムであらゆるスキャンダラスな大騒動に火を点けかねなかった——だが実際には、彼らはただおとなしく座って他人の電子メールを読んでいるだけの状態に近かった。

ちょっと考えれば分かる通り、NSAのように巨大で中の見えない電子的スパイ団は、民主主義にとってとてつもない脅威である。実に危険きわまりない。NSAは明らかに、立憲上のあらゆる基本原則に背いている。NSAはまさに、透明性や説明責任、自由選挙、表現の自由、分権統治などに対するアンチテーゼなのだ——あるいは、NSAは巨大化し発達を遂げた一種のアンチ・ウィキリークスだと言ってもいい。思えば今までもずっとそうだった。私たちはその存在に慣れてしまった。まるで気にしちゃいない。

NSAというこの暗号の帝国は、なんとなく誰もが見て見ぬふりをしようと決めているような、息の長い事実として根付いている。NSAの策謀に巻き込まれた国外の犠牲者さえ、その能力や企みを知ってさほど取り乱しているようには見えない。NSAはかれこれ1947年ごろから存在している。誕生したのは原子爆弾より少しばかりあとだが、当時も今も(原爆ほど)大した騒ぎの種にはなっていない。

NSAの中のギークたちは、ジュリアン・アサンジにはそれほど似ていない。学位を取得し、髪は短めで、健康保険にもちゃんと入っているし、パスポートに押されたスタンプはアサンジよりずっと少ない。だが、彼らが持つ力の源はアサンジとほぼ同じだ。コンピュータを使い、解放されることをあまり望んではいない情報に手を付けるのである。

ごくごくたまに、秘密主義で口の堅いNSAが公衆の面前に現れ、非難を浴びるようなことをしでかす場合がある。自分たちが好き勝手に盗聴を続けられるように、アメリカ連邦のコンピュータセキュリティ戦略を潰そうとした一件がそうだ。だが、NSAはウィキリークスのように燃え盛る大スキャンダルになったことは一度もない。なぜかって? ウィキリークスに関わる熱烈な協力者たちとは違い、共産党員のようなNSAの職員たちの仕事はスキャンダルとは無縁なのだ。彼らは端末の前におとなしく座り、あらゆる外交公電に読みふけっているだけ。

これぞ彼らの任務だ。NSAは盗聴団なのだ。他国の政府が交わす通信をクラックすることがその存在理由になっている。NSAは、この惑星における政治情勢の影の部分においては、決してユニークな存在ではない。組織立った政府ならどこでも、同じことをやろうとしている。デリケートな問題なので立ち入りにくいというわけじゃないが、それは地政学的な事実だ。

世界中のどこの主要都市にあるどんな大使館でもいいから、その中に一歩足を踏み入れてみれば、スパイ用の電子機器のケーブルの山で飾り立てられているのがわかるはずだ。大使館の屋根が景観に花を添えているからといって、撮影などしちゃいけない。警備員が飛んできて制止するぞ。

さて、ティム・メイと彼が構想したブラックネットは、SF風味を加えたNSAのようなものだった。裏返しになった、ヒッピー化したNSAと言ってもいい。暗号関係者はいつでも、NSAを激しく意識してきた。NSAは、軍需物資の不法所持を言い立て、学術論文の公開を抑え込もうとした連中だ。ブラックネットを作るのは、まるでペットのような、卓上版のNSAを手に入れることに近い。ただし、メリーランドの丘の麓にある、連邦政府が支えるスーパーコンピュータの巨大な巣窟となる代わりに、それは古ぼけた、自家製の、予算ゼロの、不満顔のギークたちが集まるソーシャルネットワークサイトとなる。

だが、そんな荒削りな考えなど、誰も気にかけるはずがない。その素人じみた企てが、現実に人々の生活を変えるわけなどないだろう? まるでIBMの威風堂々としたメインフレームマシンを、カリフォルニアのガレージで組み立てた駄々っ子みたいなAppleのパソコンと比べるようなものさ。いやもう、それくらい現実離れした話だ。

だからウィキリークスは、何十年も前から有無を言わせぬ勢いで我々の周囲に生じてきたことが、いよいよ形となって現れたものなのだ。NSAは世界で最も公的な知られざる機密機関である。そしてここ4年間、そのひねくれた弟分であるウィキリークスは、世界で最も露骨で、最も世間の称賛を浴びる、暗号化されたアングラサイトとなっている。

ウィキリークスが“アングラ(underground)”だと言う理由は、NSAを“隠密的(covert)”だとする理由と同じだ。そもそも正体が見えにくいからじゃなく、めったなことでは話題に上らないからである。

NSAは“口が堅い(discreet)”から、どうも大目に見られるらしい。ウィキリークスの方は“あけすけ(transparent)”だ。まるで空き地に建てられ、中にはお手製のダイナマイトが山と積まれた、段ボール造りの爆弾工房のように。

そんな道のりをたどって、我々はウィキリークスの陰鬱な物語と、目下進行中のケーブルゲート事件にたどり着いた。それはおおむね気の滅入る話だ。スケールが大きすぎたために、事件に関わった変わり者たちは、たちまち現実とはかけ離れた大人物にさせられてしまった。しかし、彼らは生まれながらの英雄なんかじゃない。普通に生きて普通に死んでいくただの人間であり、私が毎日のように出くわす、サイバーカルチャー好きのおかしなオタク連中と大差ない。いやそれにしても、彼らのやったことは割に合うのだろうか。

自分がもしモニカ・ルインスキーになってしまったら…

ここでブラッドリー・マニングのことをよくよく考えてみないといけない。自分自身を犠牲にしたのは、彼が初めてだからだ。マニング上等兵は若きアメリカ人で、軍服を着たハッカーだった。イラクで軍のコンピュータシステムを使い、めったに必要のない単純作業をすることに飽き飽きしていた。コンピュータセキュリティの専門家が“内部脅威”と呼ぶような要因になる理由は、山ほどあったことになる。

彼が加わっていた戦争は一目でナンセンスだと知れた。想像上の大量破壊兵器を無謀にも追及しようとして繰り広げられていた戦争なのだから。米軍によるイラク占拠は終わりが見えなかった。心優しきギークであるところのマニングは、上官に監視され、こき使われていた。朝から晩まで働き詰めだったのに、軍事上の大事な任務は何も与えられなかった。

仕事に嫌気がさした一兵卒がセキュリティの甘いコンピュータシステムを前にして、数十万件もの外交公電をダウンロードするなんて、上官たちには思いも寄らなかった。理由は言うまでもないだろう? そんなもの、まったく退屈きわまりないからだ。まさか兵士が読むわけがない。悪者だってそれを何かの役に立てようとは考えもしない。とりたてて機密性が高いものでもない。彼の戦争にも大して関係ない。ブラッドリー・マニングはそれなりに機械類に詳しかったが、プログラミングの才能に恵まれた悪役とは違う人間だ。

彼はむしろ、ジェローム・ケルビエルによく似ている。自分の懐にはビタ一文入れることなく、不正取引で50億ユーロに近い巨額の損失を招いた、あの謎のフランス人トレーダーだ。ケルビエルはまさにマニングと同じで、行き詰まった状況にうんざりし、それを恨めしく思っている下っ端社員であり、上司が知る由もない凄い性能がシステムに備わっていることを発見したのだ。ケルビエルやマニングのような行動を取るのはあまりにも無意味で、それがどれほどの脅威となるのかは想像するまでもない。そういう妙なハックは自滅を招くものとなり、一線を超えた者にはおそるべき影響が及ぶはずだ。だがその後には、わびしくみじめな日々がひたすら続く。そしてあのやたらと力強い機械たちはただそこに居座っている。ユーザを誘う素振りをしながら、そこに居座り続ける。

ブラッドリー・マニングは、SFじみたアンダーグラウンドの伝説を信じ込んでいた。25万件もの機密公電をリークしつつ、自分の身はイケてる暗号化システムで防御できるし、摩訶不思議にも絶対バレっこないと考えたのだ。こうしてマニングはそれを実行に移し、しばらくはまんまと逃げおおせていた。だが、いつまでも拭い切れない不快感に負けて、自分の悪事をひけらかさずにはいられなくなった。そして、秘密の相談役にされたハッカー仲間に罪を告白したところ、そいつが即座に当局に彼を引き渡したのだ。

これほどありふれたハッカー体験談はありゃしない。機械に注ぎ込んだ創意工夫は無意味に終わる。個人的なつながりは裏切られる。現実世界へようこそ。

かくしてマニング上等兵は、このサイファーパンクは、たちまち一巻の終わりとなった。

こんな所業を認めながらも、組織の体面を保つことができる軍隊などありえない。したがってマニングは独房の中であり、軍法会議にかけられる予定だ。もっと政治意識が強い人間だったなら、自分の良心にかけて民衆を救う殉教者になりおおせたかもしれない。だが彼には政治意識というものが欠けていた。あるのは悪玉ハッカーとしての自意識だけ。他人のコンピュータに侵入するというお見事な覗き行為をやってのけること、仮に世間を騒がせるような事態になっても知らんぷりできるはずだと思い込むこと、それがすべてだ。

この若者にとって、ハッカーとしてのアイデンティティは、超大国の軍服にかけて誓った忠誠心に勝っていた。このふたつを両立させるのが無理であることを、彼が理解していたとは思えない。

私がこの話に戸惑いを隠せないのは、自分の知り合いにブラッドリー・マニングにそっくりな奴が多すぎるせいだ。かつてはしょっちゅうハッカーの話を聞きに行っては、文章のネタにしていたからね。“クラッカー”、“ダークサイド・ハッカー”、“コンピュータ・アンダーグラウンド”、そんなレッテルを貼られた奴らだ。彼らはサブカルチャーの住人だが、その数々の奇行に慣れてしまえば、ハッカーというものに対する違和感や、謎めいた魅力なんてものは大して残らない。彼らは凡庸なのだ。ブラッドリー・マニングは、若くて小利口な、世間知らずのアメリカ男にすぎない。スケートボードとコミック雑誌とテクノ音楽でも与えておけば、一人にして放っておいてもたぶんおとなしくしていたことだろう。

実際はそうならずに、彼は危ない橋を渡ってひたすらリークせずにはいられなかった。歴史的な事情を経て、対テロ世界戦争での哀れな斥候を象徴する人物となってしまったのだ。彼はそんな大役を負わされるほどの男じゃない。その戦争の政治的側面への彼の関わりは、いまだに共和党を苦しめている性的スキャンダルにモニカ・ルインスキーが及ぼす影響と大差ない程度のものだ。

これはあまりにもうんざりする、醜悪な話である。小説家として、このモニカ・ルインスキーというかつて毎日のように騒がれた若い女のことを考えると、彼女を揺さぶった世にも不思議な運命におののかずにはいられない。考えてもみてくれ。ある朝目覚めると、自分が彼女になっていたとしたら。他でもない「あの女」でいるしかない事態に直面したら。モニカもまた、一見安全と思えるところで一線を越えてしまい、後からまったく愚かにも致命的な相手に相談を持ちかけ、信用していたその相手が会話を録音して、彼女を地獄のような調停サーカスに巻き込んだのである。あの大々的な、壊滅的スキャンダルが招いた興奮は、もはや消え失せた。だが、自分がもしモニカ・ルインスキーになってしまったらと日々恐怖するとしたら、寿命が縮むことだろう。

今やブラッドリー・マニングは、なんとあのモニカ・ルインスキー並みに、メディアの過剰反応に苦しめられている。このおとなしい凡人は超有名人となってしまい、孤独な営倉の中でモニタもコンピュータもなく厳重に閉じ込められ、間違いなく死ぬほど退屈している。私はブラッドリー・マニングの所業を容認したくはないし、非難したくもない。なぜなら私の代わりにそういう行為に及んでいる人々が山ほどいるからだ。誰もが飽き飽きして、もうたくさんだと思うまで。私は、一線を越えたこの人物を、イデオロギー論争というアイスホッケーで叩き合うパックに仕立て上げる気にはなれない。ただじっと座り込み、彼が陥ったあまりにも現代的な状況について、サルトルの嘔吐にも似た気持ち悪さに苛まれながら鬱々と考え込んでいる。

普通なら、ブラッドリー・マニングのような赤ら顔の白人男性ハッカーを、当局が叩きたがることはまずない。ハッカーを有罪にするのは、たとえ彼らが嬉々として法に背いた場合でさえも難しいのである。彼らの行為を理解するために知識を詰め込むという難行苦行を厭わない検事や陪審員を見つけるのが大変だからだ。しかし今回は、この容疑者をほとんど跡形なくすりつぶすまでに至った。すっかり動転した当局が、とてつもないプレッシャーをかけたからだ。ブラッドリーには、犯罪者によくある特徴など何一つ備わっていなかったのに。人種も、郵便番号も、動機の数々も、当局の見込み通りではなかったのに。

ブラッドリーは、民主的な政府の活動を有権者に公開するための“諜報”を行う“スパイ”になろうとしている。彼の悪事が生んだ成果を世に広めているニューヨーク・タイムス紙を通じて。アメリカの弁護士団体の一部はまさに今、このねじ曲がったヘアピンのような法的課題に直面している。お気の毒様。

アンダーグラウンド・ハッカー文化の申し子アサンジ

そこで登場するのがジュリアン・アサンジだ。筋金入りのアンダーグラウンド出身のコンピュータハッカー。ジュリアンはその時点で自らシステムに侵入したわけではないが、決して“元ハッカー”ではない。まだピカピカの本物、真の前衛的ハッカーなのである。ジュリアンはアンダーグラウンドなハッカー文化の世界の申し子であり、21世紀のサイファーパンクとして育ったデジタル・ネイティブだ。私が知る限り、ジュリアンはそれ以外に自分が興味を持てる仕事を見つけたことがないらしい。

何年もの抜け目ない仕込みを経て、アサンジは自分の“コンピュータ犯罪”が主として政治に絡むような地位を占めるに至った。それはたぶん犯罪とも呼べない。“リーク”だ。リークは何も珍しいものじゃない。どんなジャーナリストでもたまにありつく、権力側からのちょっとしたタレ込みだ。まるでメディアという水槽に浮いている魚の餌クズみたいなもの。

ただし今回に限っては、マニングのおかげで、アサンジは巨大トラックが一杯になるほどの餌をメディアに持ち込むことになった。その扇情的な、スキャンダラスな餌クズの量は、ちょっとやそっとではない。25万件にも上るのだから。彼は世界を相手取り、いわばリークのマクドナルドのワンマン経営者となったわけだ。

病的なまでに細部にこだわるのが常だったアサンジは、実はマニングから受け取った公電をすべて世に送り出したわけではない。その一部を小賢しく暗号化し、世界中にいる何千人もの協力者たちに撒き散らしたのだ。この離れ業は技術的に凄いテクニックみたいに思えるが、実はそんなことはない。かなり簡単な処理だし、それによって事の成り行きが大きく左右されるはずだと思うのはサイファーパンクくらいなものだ。それは、たとえば引越しのために本を箱詰めする際、少しでも隙間ができると最初からやり直すといった、他にもあるアサンジ流の振る舞いの要となっている。

アサンジに備わっている数々の浮世離れした特徴を——そのヘアスタイル、こざっぱりした容姿、几帳面すぎる話し方、ノートPCバッグの中身でできあがった脱国家的生活などだ——誰もが畏怖の念をこめて見つめているが、私自身は彼を生粋の超一級品のアウトサイダー・ギークだとみなしている。いやもう、その手の今どきの変人は山ほど知っているが、その誰もがツイッターのタイムライン上でアサンジを援護射撃しているように見えるね。彼らには、アサンジがまるで自分の兄弟か気の合う同級生みたいに思えるわけだ。彼らがアサンジを聖者のように崇めるのは、まさか実在するとは思いもよらなかったような、憤懣やる方ないどん底野郎が、史上初めて公の大舞台で痛恨の一撃を喰らわせたからだ。ジュリアン・アサンジは超大国をハックしたのである。

彼はただフットボールの世界代表チームのキャプテンを侮辱しただけじゃなかった。ロッカールームに覗き見用のカメラを設置したのだ。ズボンもはいていないような、外交上の生々しいやり取りを見せてしまった。これはきわめて気恥ずかしい技術的覗き見行為だ。ちょうどモニカと彼女の服についたシミや膝当てみたいなものか。いやそれ以上だ。

もはや不運な一発屋に終わったブラッドリー・マニングの場合と同じく、ジュリアン・アサンジに対しても、私は人間らしい哀れみを覚えるなどと言えたらいいが、そんな台詞はとても口にはできない。憐憫の情を向けるなんて間違っている。アサンジは念入りにこの役作りをしてきたのだから。ルービックキューブを完成させようとするギークのように、刻一刻と集中力を注ぎ込みながら。

その点では、彼に敬意を表するべきだろう。なにしろ40年もかけて自分の仕事を身に付けてきたのだ。軍服に身を包んだブラッドリー・マニングみたいに、囚人同然のネクラな男じゃない。彼は、政府連中にひと泡吹かせるために現れた、ダークサイドからの使者だ。コンピュータ社会で地下活動する精鋭たちや、ロップ・ゴングライプ(Rop Gonggrijp ウィキリークスのボランティアの一人として知られるオランダ人ハッカー。公式サイト:http://rop.gonggri.jp/)を始めとするしたたかなベテランハッカーたち、恐るべきドイツ騎士団の手先のようなカオス・コンピュータ・クラブ(CCC ベルリンに拠点を置く巨大ハッカーコミュニティ)のメンバーらによって、身の周りを固めてきたのである。

アサンジはその手段や動機、実行のタイミングについて、もっとも身近な同志たちと気が遠くなるほど細々とした政治的議論を延々と繰り返してきたに違いない。そして彼は、不退転の決意でそれを成し遂げた。

その上、またあくまでも故意に、アサンジは自分の一番の理解者を片っ端からまんまと遠ざけてしまった。友人はみな彼がイカれてると思っている。私自身は、そんな風に考えるほど舞い上がってはいないが。その様子からすると彼は、意識革命を訴えて大衆の味方を気取る、急進的な政治的リーダー型の人間にはなりそうもない。成功を勝ち取る反体制主義者は大抵、真面目に人と付き合う方法を心得ており、革命的な仲間意識やカリスマ的正義感に燃えているものだ。点数稼ぎのために子どもらにキスをして見せ、血に染まったシャツを振りかざし、希望の火を絶やさぬようになる。この冷淡で不気味な男は別だ。彼は頭の切れる二枚目だし——誰が何と言おうと——女たちに近づこうものなら必ず下世話な騒動を引き起こし、いつまでもひどい反感を買うのが常だ。世界の半分を占めているのは、彼にはまるで理解できない人種ということになる。思うに、彼の揺るぎない信念に照らせば、悪いのは女たちの方に決まってるというわけなんだろう。

アサンジはここ最近囚われの身だったが、収監中の一番の友は自分の母親だった。彼にとっては別におかしなことじゃないらしい。ジュリアンが監獄行きになることを自覚していたのは一目瞭然だ。子供にだってわかる。彼は自分の役割を演じるため、大昔からソルジェニーツィンの衣装をまとい、前髪を梳かしつけてきたことになる。彼がもっとちゃんとした収監者支援団体を味方につけなかったのはちょっと意外だった。かつて一度はこういう試練を味わい、コンピュータ犯罪者として有罪判決を受けたことがある身なのだから。もしかしたら、誰の手も借りずに殉教者になる方が、より大きな栄光が手に入ると目論んでいるのかもしれない。

当局は彼を収監してひと安心できたとは思っていないのではなかろうか。彼らはアサンジを何としてでも法の試練に追い込まねばならなかったが、みえすいた見せしめ裁判は途方もない被害を招くおそれがあった。どう見ても彼は刑を免れる公算が高かった。彼がアメリカの法廷に歩み入り、そこから出てくる時にはバラの香りを漂わせていることだってあり得る。弾圧好きな政府が揃って恐れをなす、公開裁判での取っ組み合いになりかねない。

アサンジという人間と、彼を大慌てで処罰しようという焦りだけが問題だったのではない。合衆国の名誉を大々的に危機にさらすことがまずかったのだ。この超大国がそこで見せる偽善は、我慢ならないものになるだろう。合衆国は他国の外交公電を読みたくてたまらない。大好きで仕方ないのだ。もし仮にアサンジが、パラグアイや北朝鮮といったならず者国家の公電を一堂に集めて披露したのなら、国務省は彼の足元に百合の花を山と捧げたことだろう。彼が厳しいマナーに背いたことには多少あわてたかもしれないが、それと同時に、壮大なハイテク国家であるアメリカ合衆国とは違ってコンピュータにそれほど縁があるはずもない弱小勢力に、まんまと天罰を下してやったと溜飲を下げたはずだ。

国務省にとってはお気の毒だが、見ての通り、彼らもコンピュータに手を出さなきゃよかったのだ。SIPRnetの設定にあたって、彼らは正式な機密情報の階層性を維持しながらも、迅速かつ障壁のないネットワーク通信の利点を活かそうとしていた。そこがまさに争点であり、今まさに大問題となっているところなのである。各国政府とグローバルなコンピュータネットワークとは、各国政府とグローバルなコンピュータネットワークとは、もう一緒にするわけにはいなかいのだ。まるで、バースデーケーキをみんなに切り分けつつ、こっそり一人占めして食べようとするみたいなものだ。そんなやり方はうまくいくはずもない。そして、今やその失敗にはひとつの顔がある。それが、ジュリアン・アサンジだ。

アサンジが北朝鮮の恐るべき秘密を放出しなかったのは、北朝鮮の国民にコンピュータがないからじゃなく、半ダース程度の信者の協力で安請け合いできる仕事ではないからだ。しかしその原則や、行為に至る論理は同じである。誰もがよその国の政府からのリークを欲しがっている。どの国だって、他のあらゆる国家の外交公電を見たがっている。それを入手するためならあらゆる手を尽くすだろう。その聖なる活動は民営化する類いのものではなく、ましてや世界中の外交公電がMP3ファイル同然であるかのように、それを何の得にもならない、共有目的の、手頃なネットワーク社会のネタに仕立てるのはいかがなものかというだけだ。かくして国防省は、まず音楽産業が一足先にたどった、地獄行きのイバラの道を歩んで行ったのである。ロックンロールだぜ、まったく。

“ジャーナリスト”でも“テロリスト”でもなく

さて、きっちり事実関係を押さえておくと、アサンジは国務省が山ほど溜め込んでいた公電をあっさりと横取りしたわけではなかった。実はせっせと“赤入れ”をして、いまだ息長らえている主要な日刊紙での政治的な隠れ蓑の中で、お行儀よくしていた。ある種の巧妙なソーシャルエンジニアリングが行われていたのである。しかし言うなれば彼は、老賢な象の群れにマシンガンを乱射した後で、ユダヤの肉屋の衣装をまとうべく寺院を訪れる密猟者にも似ている。これぞワールドクラスのでっち上げだ。

アサンジは、暗号通の数学者ではないのと同様、“ジャーナリスト”でもない。自称の、やった者勝ちの、独学の、グローバルな反乱分子であるところの、ダークサイド・ハッカーだ。まるで、ポーランドの自主管理労働組合「連帯」の運動をたった一人でやっているみたいなもの。その行いを称揚する自らの感動的なプロパガンダをめぐって、人民が一体となるのを待っている。そして実際、一体となりつつあるのだ。どいつもこいつもというわけじゃないが。もとい、誰もがそれに巻き込まれているわけではないが。

ジュリアン・アサンジは権力の座に着く気はない。彼には人心を掌握する術がまるで欠けているし、彼をヴァーツラフ・ハヴェル大統領に仕立て上げようとする者などいない。金のためにやっているわけではないのも確かだ。彼は大金を手にしても持て余すだけだろう。手荷物一つで生きている有様だし、一日16 時間はオンラインにいるのが日課なのだから。利用停止となったMasterCardをこれ以上使ってみたところでさらに上達しようがないほど、彼のGoogle検索の腕前は確かなのだ。アサンジには、自我というものが足りないような気さえする。そこに関しては、物書きや建築家の知り合いが多い私自身の方が、ジュリアンよりよっぽどひどい目にあっている。彼は彼以上でも以下でもない。まだ名付けようがない未知の存在だ。

彼はどこかひと味違う、現代風な本気のトラブルメーカーだ。“テロリスト”じゃないことは間違いない。誰かを怖がらせたわけでも、傷つけたわけでもないのだから。そして“スパイ”でもない。政府の行いをその市民に見せつけることをスパイ活動とは呼ばないからだ。彼は別の次元にいる。彼は不釣り合いな存在である。権力者たちをパニックに陥れ、笑い物にしている。そして私は彼らを哀れに思う。だが、彼ら以外の我々市民の方がもっと哀れだ。

ジュリアン・アサンジ流の常軌を逸した反体制的な“真実の生き様”(Living in Truth: ポーランドのハヴェル元大統領の著作タイトルでもある)は、従来の市民生活がどのように回ってきたのかとはあまり関係がない。ただし、それはインターネットの発明と普及によって我々自身が通って来た道と至極似通っているのだ。もしインターネットが公衆の面前を闊歩しているとすれば、それはジュリアン・アサンジと瓜二つな顔をして、彼そっくりなふるまいを見せるだろう。インターネットは彼とほぼ同い年だし、利益や財産や序列なんてものは、彼と同じく大して気にかけはしない。

かくしてジュリアンは、現代の法的な冥府、あるいは刑務所、電子式手錠、何と言おうと構わないがそういうものに向かっている。どこへ行こうと何らかの監視がつきまとうことは間違いない。地球上のあらゆるカフェに、貧民街や大学に続々と現れる「アサンジに自由を」のビラと一緒に。ジュリアンほど除け者扱いされている反社会的な奴は、こういう過酷な状況に置かれると、むしろうまく立ち回るのかもしれない。ひたすらキーボードを叩くだけのそこらのギークとは違って、彼は真面目な読者であると同時に、かなり腕の立つライターでもあり、自分に背く奴らの論理の弱点を突く刑務所内法律家のような組織を手にしている。まったく、奴らはいつもそうだ。まるで弱点だらけ。気の毒なほど弱い敵なのだ。

外交官たちは、ちょうどミュージシャンと同じように弱体化してしまった。ミュージシャンは当然ながらリスナーが音楽に金を出すことを望んでいるが、彼らを問い詰めてみれば、自分では音楽など買わないことを渋々認めるだろう。理由は言わずもがなだ。仕事で音楽に携わっているのだから、わざわざ買う気などおこるわけがない。そして、外交官と厳重な機密情報の場合も、事情は同じである。

ケーブルゲートの情報を使い果たすのは誰かという問題について、ひとつ圧倒的に確実なのは、それらの盗まれた公電を読むのは外交官になるという点だ。ハッカーではなく、外交官に違いない。ハッカーは飽きっぽいし、地道な外交問題を話し合う、知性と経験を兼ね備えたプロの会話にはついていけないだろう。

ただし、アメリカの外交官たちは今後それらを読むことになりそうだ。実際に読んでいたかどうかはさておき、外交公電を読むことこそが彼らの職務だとされていたのだから。今では、よくよく気を付けて読まなきゃならない。そうしないと、何年も前に自分が打電した皮肉なコメントに不意打ちを喰らうかもしれないからね。

それからもちろん、アメリカ以外の地球上のあらゆる諜報機関や、あらゆる政府機関に所属する外交官が、大慌てでコンピュータを起動し、それらの公電を読みふけるだろう。アメリカが外交上、それらの相手を本音ではどう思っていたのか、あるいは歯牙にもかけていなかったのか(その方がひどい話だが)、そして我々一般市民はいつも見ることを禁じられているある種の外交通信社を、上の連中がどう動かしているのかを知るために。

この殺伐とした事実が、彼ら全員をハッカーに変えていく。そう、まさにジュリアンのような。この過酷な事件をめぐって、彼らはみなジュリアンに借りができてしまった。そしてキーボードの前に座って身を乗り出し、盗まれたお宝によだれを垂らしながら、一人残らず彼の行いに加担しているのだ。アサンジが外交官になるわけなどないが、彼は外交官たちがこの先もっと自分にそっくりになるように仕向けたのである。彼らはまるでアサンジ同然にふるまうだろう。彼と同様に、半ば不正にお宝を手にするのだ。たとえ外交官らしく着飾っていたとしても、首にはハッカー特有の瘤ができ、ぼうっと光るモニタを覗き込むようになるだろう。

そして私は、そんな状況がどうも気に入らない。それを知って気分が上向くはずもない。外交官たちは気の毒だし、この事件が彼らの価値に、その自尊心に与えた打撃はひどいものだろう。外交という公務に何か一つだけモットーがあるとすれば、それは“配慮(discretion)”だ。“透明性(transparency)”ではない。外交的配慮こそが大切なのだ。それこそが、他国に対して外交官があけすけにものを言わない理由に他ならない。彼らが本音をペラペラ喋ったら、行きつく先は戦争だ。

外交官とは、国家間での対話を行う人々である。彼らは国家を人格化した存在であり、国家とは乱暴で、野蛮で、残忍な存在だ。かつて外交官たちは、国際的な共同体のあり方について一枚かんでいたものだった。アメリカ人がブラッドリー・マニングもかかわった石油戦争を遂行すべく、それを一方的に放棄することに決めるまでは。今ではどの国家も、ヘロインや水爆、地球温暖化、金権政治などに、一丸となって取り組むことすらできないほど困り果てている。インターネットについても無論だ。

外交の危機

世界は今、外交の危機に瀕している。機能不全に陥っている。世界外交団はまったく弱りきってしまい、米国外交団は、かつてその中で最も統率された格の違う集団だったが、今では防空壕に閉じ込められて動転しまくっている。彼らがいかに弱く役立たずか、考えると寒気がするほどだ。

米国の外交官たちは他国の反体制派の扱い方を心得ていたものだった。共産主義者ならばさっさと制圧するのがオチだったが、どこか自由市場主義を彷彿とさせる相手には、とっておきの思いやりと援助を惜しみなく与えてきた。ラジオ・フリー・ヨーロッパ(RFE)、西欧諸国での公報、表彰、外遊、追従、道義的支援などなど、要するに地道な仕事ばかりだ。しかしそれらは極めて便利な道具である。その彼らが今、それらの道具を引っ込めて、ジュリアンに嫌がらせをしている。

米国の外交官にとってアサンジは、心優しい冷戦時代のアナログな反乱分子を裏返した、悪夢のようなデジタル人間なわけだ。彼は反体制マニュアルを読み、それをテキストファイル形式でダウンロードした。だがジュリアンの方は、アメリカ合衆国に特別な思い入れがあるわけじゃない。これまた不愉快な国家組織の一つにすぎない。彼はたまたまオーストラリア人としては平均的な部類に入っており、アメリカに立ち向かう巨大な敵ではない。もしオーストラリアの外交公電をリークする機会があれば、ケニアの一件と同様に即座に飛びついただろう。もちろん、その小国ケニアでの虐殺行為をアサンジが暴いた時には、大人たちはこぞって心酔したわけだが。彼は政治的タブーに触れるために、超大国をハックせざるを得なかったのだ。

しかしアメリカ外交団は、そして彼らが代表しているつもりのあらゆる組織は、アサンジと彼の目指すゴールとの間で巻き添えを喰らったにすぎない。彼がその透明な暗号ユートピアの実現を熱望するのは、ジョージ・ブッシュが想像上の大量破壊兵器の存在を乞い願っていたのと同じだ。そしてアメリカ外交団は、その聖戦にあんなにも多くのイラク人を巻き込んでいる。彼らは民間人の犠牲者である。

小説家なら、そこにある暗くて深いアイロニーに惹かれずにはいられないはずだ。トラブったこの世界で生き永らえようとする誰かさんのせいで…… 云々。思わず赤十字に連絡して、この地球に鎮痛剤を投与するために必要な資金援助を申し出たくなるほどだ。

私はアメリカの外交官に会ったことがある。ハッカーほど多くはないが、一人や二人ではない。ハッカー同様、外交官たちは非常に知能の高い人々だ。だがハッカーとは違い、当然ながら反社会的行動に出たりはしない。逆に、国益に適うように訓練されていることを求められるのだ。その苦しい立場を気の毒に思う。いま彼らを悩ませている恥辱と苦渋は、他人事ではない。

アサンジがリークした外交公電は今までのところ、どちらかといえば流暢で言葉巧みな、異分子の気配を鋭く察知できるアメリカ公務員の姿を明るみに出している部分が大きい。だから、それらの公電の値打ちはすぐに下落するものとみなされ、アメリカの政界トップたちは対応策を協議する気も起こさなかったのだ。没落する帝国に蔓延する哀愁をひしひしと感じるには、この苦心惨憺たる超大国の一員である必要はない——たとえばニュージーランド出身でもかまわない。そこにあるのは『アッシャー家の惨劇』にも似た感情だ。天寿を全うすることなく埋葬された、あまりにも多くの遺体。

外交官にとって、コンピュータを用いた膨大なリークは、腐敗した不正行為を一掃する陽光の類いではない。むしろ、紫外線で皮膚が剥けかねないような、地球上の大気の凄まじい変化に近いものがある。人前でパンツ一丁で日焼けしたところで死ぬことはない。ビル・クリントンはかつてその苦難を乗り切ったし、シルヴィオ・ベルルスコーニは今ちょうど乗り切ったばかりだ(二度目だが)。どんなスキャンダルも永遠には続かない。いずれは飽きられるのだ。大概は、ただシラを切り通し、一般大衆がもっと新鮮な憤りのネタを見つけるのを待っていれば済む。ただし今回は別だ。

それは関係機関に対する、不気味でうんざりするような損害をもたらしている。ルインスキー騒動以降、アメリカの政治家はみな性的なネタを暴露される恐怖に常に怯えている。これまた“透明性”だ。ジュリアン自身が股のところまで引っかかっている、ゾッとするような性的透明性である。アメリカ人は、個人の身を滅ぼしかねない政争を目にしてきたものの、あけっぴろげな下ネタ好きの人種になりはしなかった。かたや今日のアメリカは、民衆レベルの冷戦の中で壊滅の危機に怯える、おぞましい近親相姦の家(house of incest:性愛をテーマとする小説で知られるアナイス・ニンの著作タイトルでもある)のようだ。“透明性”は時に意地悪な顔を見せる。誰の目にも明らかなのに否認されたり、話題には上ったとしてもヒソヒソ話に終わったり。実にエドガー・アラン・ポー的だ。

いま我々はそういう状況下にある。心ある者にとっては喜劇だし、感じやすい者にとっては悲劇だが、この世界の全般的な文化的状況がこれほど目に見えて悪化しつつあるのは笑いごとではない。私はジュリアン・アサンジのことを思ってじっとふさぎ込みつつ、こうして一人で嫌な気分を味わっているのは自分だけだとうそぶくことができたらいいのにと願っている。狼狽したアメリカのご意見番たちが、ジュリアンは唯一無比の悪魔のような人物だと決め付けるように。彼はそんな奴じゃない。かつてはそうだったとしても今は絶対に違う。“インドリークス”や“バルカンリークス”、“ブリュッセルリークス”などが、モグラたたきゲームのように次々と顔を出すファイル共有サイト並みに続出しているのだから。もちろんインターネットのベッドルーム軍団は彼の意図を汲み、彼を称賛し、彼のようになりたいと熱望している——これからもずっと。そりゃ当然だ。

そうは言っても、名立たる政界関係者と同じく、ジュリアン・アサンジは人々の共感を呼ぶ資質を根こそぎ奪い取られてしまったかのようだ。抑圧された大衆を率いる気高きリーダーや、殉教者を気取る者たちは、ほぼ例外なく民衆にこびへつらうことに余念がない。だが、我らがジュリアンは違う。決して熱情や憤怒を抱いていないわけではないが、そういうざわついた汗臭い政治的な手触りは、彼の品格にふさわしくない。彼は極めて知性にあふれていながら、政治的、社会的、道義的な役者としては、愚者の幸福に落胆させられるような男なのだ。

ジュリアン・アサンジについてこういう手厳しいことを言うのは、彼が縁遠い他人のように思えるからじゃない。むしろその逆で、ごく身近に感じるからだ。我々二人には、間違いなく会話のネタが山ほどあるに違いない。私には彼に似た知り合いがいくらでもいる。ただし彼らはプログラマーや、数学者や、マリファナ中毒者や、SFファンであって、国際秩序を覆して破壊的ウィキペディア編集者に乗っ取らせようと目論む熱血野郎じゃないというだけだ。

事件が一段落する確率はきわめて高い。そしてアサンジはそれをよく承知しているに違いない。かつて警察がパスワードの自白を迫る事態を想定し、自分の人間的な脆さをコードのレベルで巧みにごまかす方法が必要だと考えた結果、“Rubberhose”という暗号化プログラムを書いたような男なのだ。いやまったく、粋なハックをしてくれたものさ。

アングラ勢力の仁義なき抗争は続く

というわけで、この格別なスキャンダルをめぐる状況はほぼこんなところだ。これ以上書けないわけじゃないが、私はひとまず自分のペースを取り戻そうとしている。このもつれた状況は、1993年以来、いやひょっとしたら1947年以来ずっと広がってきたことになるから、当分は“収束”しそうにない。 “透明性”と“配慮”はどちらも美徳だが、それらは互いにぶつかり合う美徳だ。国際秩序とグローバルなインターネットは一番の親友なんかじゃない。これまで親友だったことなど一度もないし、今やそれが誰の目にも明らかとなった。

国家が保有するデータはますます盗みやすくなる一方となり、その逆にはならないだろう。中国人はインドのコンピュータに群がり、インド人はパキスタンのコンピュータに群がり、ロシアのサイバーマフィアは恥ずかしげもなく「wikileaks.info」をホスティングしている。そこでまさに、アングラ勢力が仁義なき抗争を繰り広げているからだ。まさに混乱の極みである。この事態は好転する間もなく悪化するだろう。そして長いこと悪化の一途をたどるだろう。まるで配管が凍結した家の中で起こる水漏れ(リーク)のように。

なんと言えばいいのやら……ごくまれにだが、一千分の一の確率でしか起こらないような状況に、百万人に一人の役者が飛び込んでくることがあるのだ。アサンジはどういうわけか、自分の身を成り行きまかせにするつもりかもしれない。たぶん、自身が引き起こした莫大なトラブルによって背伸びしようというのだろう。聖人、殉教者、反体制主義者、オタク、それらはいつだってワイルドカードだが、世間の空気を浄化できる唯一の存在になることもある。時には、起こるべくして起こった歴史的事件の火付け役となるのだ。彼らは好青年である必要はないし、そもそもそんなことは問題じゃない。ジュリアン・アサンジはその役目を果たしたのである。そうなることを痛切に望んだのだ。彼は微に入り細を穿って、異常なまで神経質に事を企てた。さあ一丁上がり、これが地球規模のハックってやつさ。

何かと人目を引かずにはおかない彼の身の振り方について、私はさほど明るい展望を示せるわけじゃない。だが、これだけは願っている——彼が思うがままの自分でいられるように。今よりももっと、もっと彼らしく。

(翻訳: 浅野 紀予 Noriyo Asano)

※本稿は原文掲載サイト「Webstock」による許諾を得て翻訳・転載しています(原文はhttp://www.webstock.org.nz/blog/2010/the-blast-shack/)。文中の注釈はすべて翻訳者によるものです。訳文は「マガジン航」への掲載に先立ち、訳者である浅野紀予さんのブログでも公開されています。本稿はそれに編集を加え、タイトル、小見出しなどを変更したものです。