※この記事は「辺境社会研究室」で9月29日に公開された記事「電子書籍戦争は終結、本はアマゾンのものになった」を、著者の了解を得て改題のうえ転載したものです(「マガジン航」編集部)。

概要:アマゾンが発表した新しいKindleは79ドルという価格攻勢により電子書籍端末の決定版となった。アマゾンが電子書籍市場を支配することで、読者、出版社、書き手のあり方はまったく異なるものとなっていく。

79ドルのインパクト

ここ数年続いた電子書籍をめぐる狂想曲は、完全に終わった。終わりを告げたのは、始まりを告げたのと同じ、アマゾンだった。9月28日に開催されたアマゾンのKindle発表会は、そう確信するに十分な内容であった(下はその映像)。

アマゾンが最初に電子書籍端末Kindleを発表したのは2007年11月のことだ。初代Kindleは白黒のE Inkディスプレイ、やぼったいデザイン、電子書籍に対応するだけの単機能性、399ドルといった価格で、売れるはずもないという批判も多かった。しかし実際は発売当初から売り切れの続く人気製品だった。もっとも、ハードカバーならば何十ドルもする書籍が電子書籍なら9.9ドルで買えるのだから、読書家が飛びつくのは当然だったかもしれない。

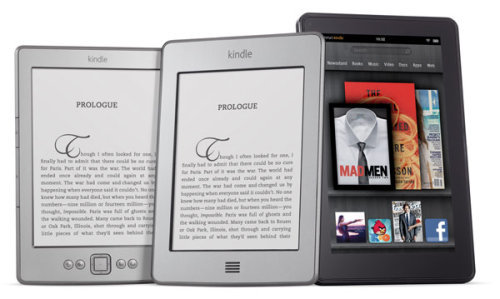

あれから4年。アマゾンは改良を続け、今回発表となった新Kindleは早くも四代目になる。4年をかけて白黒のE Inkディスプレイは綺麗になり、切り替えも高速になった。デザインはかなり洗練された。単機能性は変わらない。しかし、一番変わったところ、そして新Kindleの一番のアピールポイントは、なんといっても価格だろう。最安モデルは、なんと79ドルだ。

79ドルというのはどれほどインパクトのある数字だろうか。前世代のKindleは最安モデルでも114ドルだったので、一気に1/3ほど値下がりしたことになる。そのうち100ドル以下になるという見方はあったが、予想を上回る攻撃的な価格設定である。現状、米国でKindleのライバルと言えるのが大手書店チェーンBarnes & Nobleの販売するNookくらいで、こちらは139ドルだ。Nookには実際の書店でさわって購入できるという強みもあるものの、60ドルの価格差はあまりに大きい。B&NはNookを値下げすることもできるが、そうするとアマゾンはKindleを50ドル以下にするかもしれない。

なぜアマゾンの電子書籍端末だけが安いか

なぜアマゾンは79ドルという価格を設定できたのだろう。理由はみっつある。ひとつめの理由は、その人気だ。Kindleはアマゾンオンラインストア全体でもトップの販売数を誇る大人気商品である。売れるから安く作れる、アップルのiPadと同じ戦略だ。

ふたつめの理由は、電子書籍の販売手数料である。Kindleで電子書籍を購入すると、売上の一部(契約によるが標準で3割)はアマゾンのものとなる。ウェブブラウジングもゲームもできるiPadと異なり、Kindleでは電子書籍を読む以外にほとんどなにもできないので、ユーザーがKindleに触れれば触れるほど、アマゾンは労せず儲かることになる(Kindleのブラウザはまだ「実験段階」)。だからアマゾンはKindle本体を安く設定できる。そしてすでにアマゾンでは電子書籍の売上が紙の書籍の売上の倍となっている。

価格攻勢に出られる最後の理由は、広告だ。アマゾンは先代モデルから、Kindleに広告を表示できるようにした。79ドルというのも実は広告つきモデルの価格で、広告抜きモデルは109ドルからとなる。広告収益を考えれば30ドルぶん値下げしても問題ないと、アマゾンは考えているのだ。最近では画一的な広告だけでなく、住んでいる場所に応じた地域広告の配信もはじまっている。広告ビジネスが順調に進めば、さらに値段を下げられるだろう。広告は書籍を読んでいないときなどに表示されるだけで、読書の邪魔にはならないため、ユーザもわざわざ高い広告なしモデルを買うよりは、広告つきモデルを選ぶはずだ。そうすればアマゾンはますます広告の配信先を増やせることになる。

日本の電子書籍市場のゆくえ

仮に、日本でKindleが発売されたらどうなるだろうか。79ドルということは、いまの円高レートだと6000円になってしまう。しかし、仮に広告なしモデルの109ドルを基準に、1ドル90円換算の9800円で売られたとしても、インパクトは絶大だ。たとえば、ソニーが発表したばかりの電子書籍端末Readerは約2万円である。Readerにはマルチタッチ操作に対応するとか、microSDカードが使えるといった機能面での優位性はあるものの、2倍の価格差はそんな些細な違いを吹き飛ばすだろう。

そもそもKindleが上陸するまえから、日本の電子書籍市場は死屍累々である。電子書籍元年と騒がれたのはほんの昨年のことだが、そのきっかけとなったアップルのiPadは電子書籍サービスiBooksを今もって日本で開始していない。それにiBooksは米国でも話題を集めていない。けっきょく、人はiPadでは本を読まず、ネットサーフィンやゲームなどを楽しむばかりなのだ。そして電子書籍はKindleのような専用端末でなければ楽しめないのだ。Kindleの書籍はスマートフォンやタブレットでも閲覧できるのに、Kindle端末が売れていることからも、それは明らかである。

この投稿の続きを読む »