「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ということなのだろうが、去年はあれだけ「電子書籍元年」と持ち上げて、ニュースにもならない情報に一喜一憂していた日本のマスコミで、最近とんと「グーグル・ブックス」、つまりグーグルの電子書籍に対する取り組みのことを目にすることがなくなった。どうしてこうもわかりやすいガジェットでしか、電子書籍を捉えられないのだろうか。

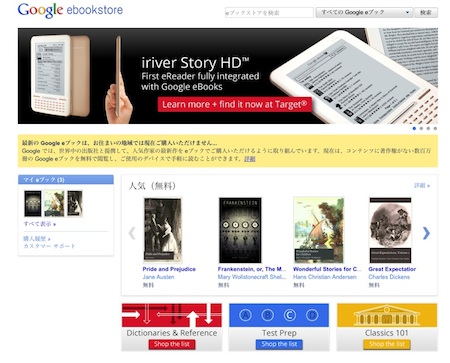

グーグルeブックストア専用端末も発売に

グーグルeブックストア(Google ebookstore)は、日本語コンテンツをほとんど無視する格好で始動し、iRiver Story HDという専用Eリーダーが「ターゲット(Target)」という量販店で発売開始となった。すでに何千もの出版社と契約し、「紙で見つからない本でもEブックならすぐに見つかる」という時代のニーズに沿ったサービスを提供し始めている。

日本からアクセスすると「お住まいの地域では現在ご購入いただけません」と表示される。

件のStory HDは、アマゾンのキンドルに限りなく近いEインクを使ったEリーダーで、定価は140ドル。WiFiでEブックをダウンロードする。ターゲット(店)の客層を考えればターゲット(購買層)は女性、それも家計を預かる主婦層。

タイトル数はグーグルeブックストアと契約した出版社から出ている数十万冊と、版権切れのタイトルが300万冊(私がEリーダーを語るとき、フォーマットがどうだとか、機能がああだとか言う前に、まずタイトル数を挙げているのにお気づきだろうか? 私自身、Eリーダーの一ユーザーとして、その善し悪しを語るにあたっては、ガジェットの性能や機能といったハードウェアの部分なんてどうでもいいと考えていることの現れである)。

そしてグーグルはハードウェアと同じく、購入用のプラットフォームも他人任せで、「敵はアマゾン!」と公言するインディペンデント系の書店と組んで「おたくのお店のホームページから是非Eブックへのリンクを」という方針をとっている。すでに250店のインディペンデント書店がアフィリエイトとして、グーグルeブックストアのバナーをホームページに付けるなどしている。

グーグル・ブックサーチ集団訴訟のその後

さて、日本でも黒船襲来と恐れられたグーグルの話を思い出して欲しい。グーグルのこの電子書籍への取り組みにはふたつあって、一つが版元と提携してEブックを供給するプロジェクト、そしてもう一つが、世界中の図書館と提携して蔵書をスキャンし、図書館に直接いけない利用者でもアクセスできるようにする「ブック・サーチ」プロジェクトである。そして後者が全米作家協会(Authors Guild)などの反対に遭って訴訟となり、2度目に出された和解案がニューヨーク連邦地方裁判所のデニー・チン判事によって却下されたのが2011年3月。東北の大地震で日本のマスコミにとってはそれどころではなかったのかもしれないが。

判決文を読むと、次の2点が主な焦点となっていたことがわかる。まずは、orphan worksの「オプト・アウト」の問題。これは著書の版権保有者がハッキリとわからない本(orphan worksとはこうした本のこと)の場合でも、とりあえずグーグルが本をスキャンして、利用客が閲覧できるようにし、使用料となる料金が発生した場合はグーグルがこれを一定期間預かった後、版権保有者が名乗りを挙げれば、支払いをし、なければその料金は然るべき団体に寄付される、というものだ。

この部分には、アマゾンやマイクロソフト、そして政府団体までもが反対を唱えていたが、著者には損はないということで作家協会は部分的に賛同してた。だが、チン判事は、やはり版権保有者を明らかにした上で作品をスキャンするかどうかを決める「オプト・イン」方式にすべきという意見だった。

版権保有者が確定できない作品を企業が営利目的で勝手にスキャンすることは、本来なら、その版権を侵害することになる。「フェア・ユース」をモットーとするアメリカの版権マーケットの寛大な解釈でさえ、違法とされるのだ。だが和解案が通れば、それがグーグルだけに許可されることになる――これがもう一つの大きな理由だ。orphan worksのマーケットがグーグルの一人勝ちになることが予測されるだけに、ゆゆしき事態とされたわけだ。

これを受けて、グーグルがどう対処するのかは定かでない。以前に「オプト・イン」方式も考慮すると言っていた時期もある。プロジェクトを始動させて以来、すでに1億5000万タイトルもの本をスキャンした手前、このままプロジェクトが頓挫してしまうのはグーグルとしても本意ではないだろう。

どのような共有であれば「フェア」なのか

この先グーグルがとれる措置は次の三つ。①そのままの和解案で上告する。②和解案を修正して再提出する。③和解を回避、そのまま裁判で決着を付ける。

グーグルにしてみれば、少しでも見込みがあるのならば、①を選びたいところだろうが、おそらく②で再度和解案を提出する可能性がいちばん高いだろう。というより、それは反対を唱えている者の希望でもあるのだが。

アメリカにしては珍しく、政府機関が介入して図書館の電子化を仕切るべきと言う意見もある。オバマ政権もこのグーグル和解案に対して陳述書を提出している。こういった場合、日本だと「出版文化」を守るためなどというお題目の下に行われるのだろうが、アメリカでは決してそんなことは言わない。もし政府が手出しするとしたら、それは一企業にやらせるのが「フェア」ではないという考えからだ。

今回の和解案に対しては、他にもIT企業や出版関連の企業から出されたものと合わせて、陳述書の数は500件にも上った。今回のチン判事の判決が出るまでに1年半を要したが、それを全部咀嚼しての上での判断である。しかも50ページ近い判決文で、なぜこれを受け入れることができないかを切々と訴えている。彼は他にも、すでに7000人近い版権保有者が「オプト・アウト」を通告していることも懸念材料となったとしている。

覚えていてほしいのは、今回の訴訟の原告となっている作家協会が、何もグーグルのプロジェクトそのものを丸ごと阻止しようとして動いているわけではない、ということである。すでに絶版となったり、紙の本の在庫がなく、手に入りにくい書物を万人に平等に配信するシステムを構築することに対しては、作家協会も歓迎の意を表明している。問題はあくまでも、それをグーグルだけにやらせるのは「フェア」ではない、という点だ。

だから和解案が却下されたのは、これで終わりというサインではなく、むしろ、人々が歴史上蓄積してきた「知」をどのように「フェア」な形で共有していけるのか、という模索のワンステップであると言えるだろう。そしてすったもんだしながらも、グーグルはこれを諦めず、今後も模索していくだろう。その度に、他の諸団体は異を唱え、軌道を修正しながら共に試行錯誤していくのだろう。

ブームが去ったからといってそのことを忘れず、「では日本ではどのようなやり方で日本語で蓄積されてきたコンテンツを共有していくのが一番いいのか」と問いかけていくのが、日本のマスコミや出版社の使命だと考えるのだが、いかがだろうか?

■関連記事

・Googleブックス訴訟,米国連邦地裁は修正和解案を認めず(カレント・アウェアネス・ポータル)

・Google、電子書籍リーダーの競争に加わる(eBook USER)

・グーグル・プロジェクトは失敗するだろう

・ジャパニーズ・ブックダムの夢

執筆者紹介

- 文芸エージェント。講談社アメリカやランダムハウス講談社を経て独立し、ニューヨークでLingual Literary Agencyとして日本の著者・著作を海外に広めるべく活動。アメリカ出版界の裏事情や電子書籍の動向を個人ブログ「本とマンハッタン Books and the City」などで継続的にレポートしている。著書 『ルポ 電子書籍大国アメリカ』(アスキー新書)、共著『世界の夢の本屋さん』(エクスナレッジ)、『コルクを抜く』(ボイジャー、電子書籍のみ)、『日本の作家よ、世界に羽ばたけ!』(ボイジャー、小冊子と電子書籍)、共訳書にクレイグ・モド『ぼくらの時代の本』(ボイジャー)がある。

最近投稿された記事

- 2018.03.27米国の書店はいま、どこへ向かっているのか第2回 全米最大のチェーン書店、バーンズ&ノーブルの苦闘

- 2018.02.09米国の書店はいま、どこへ向かっているのか第1回 アマゾンがリアル書店を展開する思惑

- 2016.12.15コラム「一匹狼」フリーランス編集者たちの互助組織

- 2016.10.07コラムいま「翻訳出版の危機」はどこにあるか?