先月、一時帰国したときに、とある電化製品の量販店に足を踏み入れて、はたと気づいたことがあった。それはやっぱり日本では電子書籍が何であるかが根本的に誤解されているのではないかという懸念だ。何かが違う……。この違和感がどこからくるのか、Eブック定着が先行するアメリカとどこがどう違うのか、少し考えてみた。もちろん、アメリカ流にやるのが何でも正しいなどと言うつもりはないのだが。

昨年さんざん「電子書籍元年」ともてはやされ、話題になりながら、今もさっぱり根付く気配がないのも、どうやらどこか誤解があってあらぬ方向に期待をかけすぎているからなのではないかと心配してしまうのだ。量販店で何を思ったかというと、この先、何をどう間違ったとしても、電子書籍というのはさくらややビックカメラでハッピ着た兄ちゃんが「今ならイチキュッパ!」などと声高に叫んだところで売れるものではないだろう、ということ。

電子書籍の「キモ」はここだ

だから今さらながらしつこいと思われようと、ここで再度、電子書籍の「キモ」というか、電子書籍がそもそも何なのか、なぜ出現したのか(だって本質的に紙の本ですべてこと足りているのなら、存在理由もないのだから)、どこが紙の本と違うから良いのか、確認してみたい。

1.Reflowable text(読み手による組版)

電子書籍の利点、あるいは決定的な違いを一言で言うのなら、紙による制約を解き離れたコンテンツのあり方が可能だということだ。紙の本というのは、本を作る側(著者、出版社、印刷会社を含む)が紙面を見せたいように一方的にデザインする。その結果、組版だの装丁デザインだの、マージンだのフォントだの、そして日本では値段までもが(一方的に)決められて、商品として成り立っている。

電子書籍では、そんなものはどうでもいい。電子書籍が便利なのは、ユーザー/読者側が、読みたい文字の大きさで、好きなフォントで、あるいはコントラストを調節して読めるからだ。紙の本を作る側にとっては、こっちだって読むのに最適と思える紙面作りをしているのに勝手に変えられるのがそんなに良いのか、と思うかも知れないが、それは違う。視力が衰えた人なら大きくして読みやすくできるし、戸外や室内の照明の状況によっても読みやすい文字は大きく変わる。それがどんなに便利か、なかなか使ってみないとわからない。

ルビをふるとか、縦書きにするとか、作り手がこだわりがちな見せ方の部分は、それを重視しない読者にとって「オマケ」でしかない。そしてこの先そのフォーマット言語がEPubだろうと、HTML5だろうと、その可能性はどんどん進化していく。「やっぱり紙の本じゃないと」という部分は確実になくなっていくのだ。

それまではぶっちゃけ、ルビなんか括弧に入れて漢字の後に放り込んでおけば用は足りるし、縦書きで読まないと感動が薄れる、などと本気で信じている人はこれからも紙の本を買い続ければいい。ただし、これからはますます紙の本が売れなくなり、欲しい本が手に入りにくくなるから、小売価格も上がるだろうし、それなりの代償を支払う覚悟があるのならば。本を買う、という金銭的なサポートをしないで、「縦書きの本が好きだからなくさないで」などと言うのは資本主義社会においてはおこがましく、厚かましい要求だろう。

そうなると出版社が陥りやすい罠も明確になってくる。電子書籍を作るにあたって、なるべく紙の本を再現しようとするのは間違っているのだ。もう既にPDFファイルにしておけばいい時代は終わった。作り手の思う通りに音楽や映像を入れたりするマルチメディア化も、その恩恵を受けるコンテンツは限られる。

自分たちの思い通りに見せようとして、一時期iPad用の単独アプリが濫造されたようだが、結果としてアップルによって拒否されてしまったタイトルも多いと聞く。紙の本のテキストをそのままリフロー可能にするだけで、電子書籍としての付加価値は充分なのだ。

2.Spontaneous selection(何でも、すぐに読める)

リフローできるテキストが物質的な「本」における変革だとしたら、2番目の点はその「流通」における根本的な変革だ。紙の本で問題となる、売り切れ、在庫切れ、増刷のタイミング、返品、といった全てのマイナス点から解放されるのが電子書籍だ。

いつでも、どこでも瞬時に読みたい本が手に入る。急に大勢の人が「読みたい」と思ったときにその需要に対応できる(ただし、サーバの許容量という問題は残るかも知れないが)、しかもその本は何も専用のガジェットがなければ読めないというものではない。パソコンか携帯電話さえあれば、それが「本」になる。

繰り返すようだが、電子書籍にとってそれを読むためのハードウェアはあってもいいし、なくてもいい、ぐらいのものなのだ。だから電子書籍は(先日のこの記事でも強調されているように)メーカー主導で牽引するものにはゼッタイにならない。量販店で私が「これじゃない」と思ったのは何を隠そう、電子辞書の売り場でのことだった。確かに電子辞書は「ガジェット」としてメーカー主導でマーケットができた商品だったかもしれない。

だから、電子書籍で再度ブームに、と考えがちなのだろうが、それは間違いだと思う。メーカーに言いたいのは、電子書籍で本を読もうという人たちは元々本好きで、量販店に足を運ぶより、やっぱり本屋に足繁く通うような人たちなわけだ。だからこの先、メーカーがどんなに電子書籍に力を入れても、そういう人たちはガジェットを手にとって使い勝手を「お試し」しても、そこで購入には至らない。

そういう人たちはあれこれいじってみた後、家に帰ってアマゾンあたりで、読みたい本が電子書籍として買えるかどうかを確かめた上で購入することになるだろうから。メーカーがもし、自分のたちのタブレットを売りたいがために著者を囲ったり、「ここでしか読めない」コンテンツに力を入れたらもうお終い、と考えて良いだろう。

人々はガジェットではなく「サービス」にお金を払っている

その一方で、タブレットを出すと期待されているアマゾンがタブレットを出す前に着手し、発表したのがクラウドサービスだということに留意したい。元々、アマゾンはキンドルというハードを売って儲けようという気はあまりなく、リーダーソフトのユビキタス性を重視してきた。つまり、キンドルで読んでいた本をそのままパソコンで、iPadで、iPhoneでその続きから読めるし、もしキンドルというハードが破損しても、それまで書い溜めたEブックが読めなくなることはない。ガジェット頼みの電子書籍以上の「サービス」に人々はお金を払っているのだ。

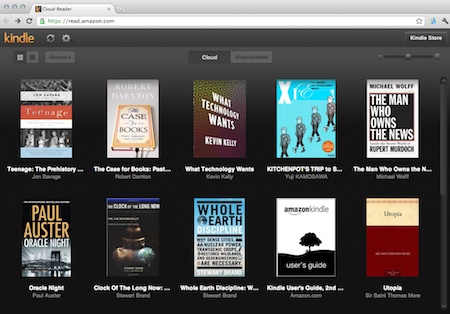

アマゾンはKindleのサービスをブラウザ上で提供するCloud Readerを開始。

そして電子書籍の流通を考えると、それはやっぱり書店や印刷会社がやるべきものでもないということがわかるだろう。なぜなら、そこに読みたい本がなければ誰もガジェットなんか買わないし、電子書籍サイトにも行かなくなる。華々しく色々なサービスが始められているが、私は少なくとも10万タイトルは揃っていないと、何のインパクトもないと思う。10万タイトルから始めて、どんどん増やし、早い時点で数十万タイトルに達しない限りダメになっていくだろう。

となると、それだけの既刊本、新刊をどうやって揃えるのか。とにかく電子書籍版権なるものをクリアしていないと、勝手に作って勝手に売るわけにはいかないのだから、著者なり、出版社なりがその電子版権を委託できるシステムがなければならない。そして個人的にはそれはやはり出版社の仕事だと思うわけだ。

その際に、出版社が心しておくべきは、電子書籍は確実に紙の本の売上げに食い込むものであるからして、なるべく早い内に紙の本が1冊売れても、電子書籍が1冊売れても同じぐらいの利益が出るようなビジネスモデルを作らなければならないということだ。そしてもし、電子書籍がこの出版不況を少しでも好転させられるものにしたいのなら、紙の本を届けられなかった新しい読者を常に念頭において電子書籍を作っていくべきだろう。

■関連記事

・本屋の未来と電子書籍の微妙な関係

・電子書籍はまだ紙の本に勝てない

・電子書籍についての私的考察メモ

執筆者紹介

- 文芸エージェント。講談社アメリカやランダムハウス講談社を経て独立し、ニューヨークでLingual Literary Agencyとして日本の著者・著作を海外に広めるべく活動。アメリカ出版界の裏事情や電子書籍の動向を個人ブログ「本とマンハッタン Books and the City」などで継続的にレポートしている。著書 『ルポ 電子書籍大国アメリカ』(アスキー新書)、共著『世界の夢の本屋さん』(エクスナレッジ)、『コルクを抜く』(ボイジャー、電子書籍のみ)、『日本の作家よ、世界に羽ばたけ!』(ボイジャー、小冊子と電子書籍)、共訳書にクレイグ・モド『ぼくらの時代の本』(ボイジャー)がある。

最近投稿された記事

- 2018.03.27米国の書店はいま、どこへ向かっているのか第2回 全米最大のチェーン書店、バーンズ&ノーブルの苦闘

- 2018.02.09米国の書店はいま、どこへ向かっているのか第1回 アマゾンがリアル書店を展開する思惑

- 2016.12.15コラム「一匹狼」フリーランス編集者たちの互助組織

- 2016.10.07コラムいま「翻訳出版の危機」はどこにあるか?