第23信(藤谷治から仲俣暁生へ)

仲俣暁生様

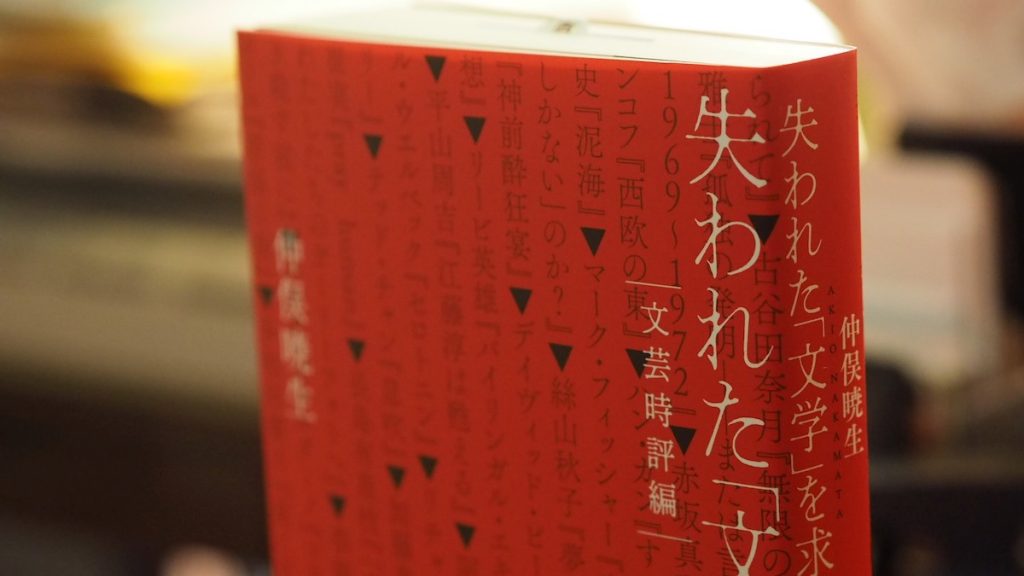

仲俣さんの『失われた「文学」を求めて 文芸時評編』(つかだま書房)を拝読しました。それを機にこの往復書簡を、こちらから無理やり再開させて頂きます。

この一冊から得られるものは、恐らく著者が意図している以上に大きいのです。読者はそれぞれ、自分の関心や問題意識に対する刺激を得るでしょう。それは文学への関心に限りません。むしろ、社会の動向や現代の進み行きを見つめながら、文学のことはさして重要とも思っていない人たち、つまり世の大半の人たちにとって、これは目を見開かされる評論であると思います。

僕も大いに刺激を受けました。このひと月ほど、小学館のサイトに連載中の小説(『ニコデモ』)を書きあぐねて苦しんでいたのですが、この本を読みながら、いつの間にか体内が活性化されて、今はとにかく書いていこうという、蛮勇を得ました。小さなことではありません。

これを書いている今は、2020年の10月2日の午後10時です。これは恐らく、後世にとってはやや興味ある日付になることでしょう。就任して何週間かしか経っていない菅総理大臣が、昨日(ではないのかもしれません)、日本学術会議の提出した新規会員候補のうち、かねて政府に批判的な論考を発表している学者六名の任命を拒否しました。これは僕の空想ですが、新首相は、この任命拒否がマスコミに取り上げられるような大きな問題にはなるまい、せいぜい学者たちが象牙の塔の中で騒ぐ程度だろうと、タカをくくっていたのではないでしょうか。それがNHKでも民放のテレビでも大きく取り上げられたのは、彼らの愚かな計算違いであったように思えます。任命を拒否された学者はもちろん、各方面から批判が出ています。学術会議からも拒否の理由と改めての任命を求める要望書が出されるようです。

しかし、今の時点ではこの問題がどのように決着するかは判りません。

と同時に、今日の午後、まだ日の高いうち(日本時間では、ですが)に、トランプ大統領が新型コロナウイルスに罹患したというニュースが飛び込んできました。側近の女性スタッフが罹患し、検査を受けたところ、大統領とその夫人が陽性だったとのことです。症状は軽く、執務も行えるとホワイトハウスはコメントしていますが、鵜呑みにしていいものかどうか。ついこのあいだ日本の首相官邸は、安倍晋三氏の健康に問題はないとコメントしていたのです。全世界が知るように、それから間をおかず安倍氏は内閣総理大臣を「病状悪化のために」辞職しました。

観光業を助けるための「GO TO トラベル」なる制度が東京を対象に含み、昨日の東京証券取引所はシステム障害のために丸一日すべての取引を停止し、このひと月に人気も実力もある俳優が三人も原因の明らかでないまま自殺を遂げました。とりわけ僕は、6月から毎月あるという、三浦半島を広範囲に襲っている「ゴムの焼けるような」異臭が気にかかっています。

これらすべてが、今夜の時点では未解決です。今年の春先から全世界を覆い、なおえんえんと続いている「コロナ禍」の諸相が一切未解決であることに至っては、もう人々は未解決であることに飽いてしまっているようです。

時事的な、ジャーナリスティックな問題(というか、話題)を考えることは苦手な僕でも、さすがに認めるほかはありません。今年2020年は、1968年や2001年にも匹敵する、歴史的な結節点になる年と見なされるに違いないと。もうすでにそのように扱われ、研究の対象になっているのかもしれません。

トランプの大統領就任、村上春樹の『騎士団長殺し』、又吉直樹の芥川賞受賞、カズオ・イシグロのノーベル文学賞受賞、横綱力士暴行事件、群像新人賞受賞作の文章類似問題、オウム真理教事件の死刑執行、雑誌「新潮45」廃刊、ハン・ガンの『菜食主義者』ブッカー賞受賞、そして平成の終わりと、「あいちトリエンナーレ」の展示中止。

『失われた「文学」を求めて』を読みながら、そこで多少なりとも扱われている、その時々のトピックスを、ほとんど懐かしい思いで振り返りました。忘れかけていた話題も少なくありませんでした。2010年代後半の主だった時事問題を、ただ記録しておくだけでも、それは意味のあることだったのだと思います。

しかしあの時評には、もちろんそれらがただ記録してあるのではありません。それらの問題と、同時期に発表された文学作品を、小説だけでなく、評論、翻訳、マンガ、評伝、雑誌など、多方面にわたって取り上げて論じているのは、不勉強な僕にとって参考になるだけでなく、自分も生きたはずのあの数年間を思い出すよすがともなりました。

そしてまた、同時代にとっての文学の役割、というようなことも考えました。

「日本の文芸シーンは現在、まごうことなく沈滞している」と、この本の最初の時評にあります。「だがその沈滞は、小説家が書くべきことを失ったからではない。書くべきことがありながら、そこから目を背けているか、書きうる技能あるいは勇気が欠如しているからだ」。これは帯文にもなっている一節です。

この本の各文章には末尾に執筆時期が記されており、この一節のある文章には「記2016年10月」とあります。今からわずか4年前であり、この本を読み通しても、その後に日本文学の沈滞期は終わった、というようなことは書かれていませんから、沈滞する「現在」は今も続いている、ということになるのでしょう。

小説家というのは、少なくとも僕の信じるところでは、めいめい勝手なことをやっている職業ですから、「文芸シーン」という全体像を俯瞰することはできないし、それが沈滞しているかどうか、僕には判断もできません。さして大きな関心もない、とも言えます。シーンが沈滞していても、僕自身さえ沈滞していなければ、何も問題はないからです。

しかし自分の書いてきた小説、今書いている小説を思うと、「書くべきことがありながら、そこから目を背けているか、書きうる技能あるいは勇気が欠如している」小説家として、僕はその筆頭に挙げられなければならないでしょう。僕は現代が抱えている膿や病巣を描かず、歴史にも世界情勢にも縁のない小説ばかり書いています。弱者の声に耳を傾けず、権力者の横暴にもポピュリズムにも抗議しません。追い詰められた人たちの存在を知らないのでも、怒りを覚えないのでもなく、まさに「そこから目を背け」「書きうる技能も勇気も欠いている」のです。

もちろんだから僕は文学者失格だ、自分の書くものは紙の無駄だ、などとは微塵も思いません。むしろ窮鼠猫を噛む、かえってこんな風に思います。書くべきことから目を背けず、勇気と技能でもって現代と向かい合っている文学というのは、小説の面白さのある側面を達成している文学、ということではないのかと。小説というのは、もっと多様な面白さを提供できるものではないのかと。

『失われた「文学」を求めて』の中でとりわけ印象的だった部分に、星野智幸氏について語ったという、大江健三郎氏の言葉と、それに続けて仲俣さんが書いた文章があります。大江氏の、「本来、文学史には小説的思考力と小説的想像力のせめぎあいがあって、今、小説的思考力は少し衰弱しているんじゃないかと私は思う」という言葉に続いて、仲俣さんはこう書いています。

「いま文学に必要とされているのは、想像力の土台となる思考力であり、それを正確に展開するための知性のはずである。」(204ページ)

「残念なことに、知性と思考力に裏打ちされた真の想像力を、現在の日本文学(とくに純文学)の領域で探すことはきわめて困難になってしまった。知性の土台となるのは冷静な現実認識のはずで、煎じ詰めればそれは自らが身を置く世界に対する認識ということになる。しかし冷戦終了後、日本の知識層(当然ここには文学者が含まれる)の多くが冷戦期の思想的枠組みのうちに閉じこもり、急激に変貌していく世界の姿を正確に描き損ねてきた。」(205ページ)

自分の小説の読者として、僕は自分の小説に、仲俣さんの考える「文学に必要とされているもの」が決定的に欠けていると、認めるほかありません。想像力は多少あるようですが、知性と思考力は決定的に不充分です。そのために出来上がったものが、現実認識として不徹底なものになってしまっているのは、小説を書き上げるたびに感じます。

しかしそのうえで、つまり自分の小説を棚に上げたうえで思います。小説には、小説的思考力と小説的想像力だけでは足りない。そこには少なくとももうひとつ、「小説的官能」とでも呼ぶべき要素がなければいけないのです。

それはもちろん、セックスや「お色気」の話なんかじゃありません。性的な要素も含むでしょうが、もっと大きな概念、官能という言葉の本来的な広がりに即した概念です。すなわち目で見、鼻で嗅ぎ、口で味わい、耳で聴き、手で触れ、足で踏む、ということ、そしてそこから敷衍することで立ち現れる、経験の一回性のことであり、個々の人間の結びつきのことです。母の手料理や猿の毛並み、恋人の冗談や風呂の湯加減のことです。

実を言うと、僕の小説にはこの小説的官能すら欠けているので、あまりエラそうなことは言えないのです。2011年の震災――まさに頭ではなく、まず足が、足と耳が感じたあの鳴動にうろたえて以来、ずっと僕はこの小説的官能をどうやって書いていくか、それこそ「技能と勇気」を傾注させているのですが、まだ実現できていません。

思考力より想像力より、小説にとって最重要なのは官能だ、などとは思いません(そんな主張は「考えるな、感じろ」というのと同じくらい、無反省な精神論でしょう)。けれども文学を、思考力と想像力ばかり重要視して判断するのは、二本足の椅子の座り心地を判断するような結果になりはしないでしょうか。

僕はこの本の著者が、小説的官能に鈍感だとはまったく思いません。この中で複数回取り上げられている小説家、すなわち星野智幸や古川日出男といった書き手が、どれほど小説的官能に満ちた小説世界を創り上げられるものか、僕もよく知っています。とりわけ僕は、多和田葉子の小説に満ち満ちる小説的官能には、畏怖を覚えています。こんな凄まじい小説を書ける人間が同時代にいるのではたまったものではないと、ある時期から積極的に読むのをやめたほどです。読者を委縮させる才能というのは、それが圧倒的であるからにはやむをえない側面かもしれませんが、こっちは面白くありません。『失われた「文学」を求めて』で取り上げられた2冊は、読むつもりです。

著者はだから、小説的官能は受け止めているはずです。しかしその受け止めた官能に対して、充分に自覚的ではないように思います。もっといえば、官能に軸足を置いて文学を評価することを、仲俣さんは照れ臭く思っているように感じます。

しかし無意識あるいは無自覚であろうと、仲俣さんが小説的官能をよく知っていて、それを評価軸にさえしていることは、この本の中からも読み取ることができます。

とりわけ注目すべきなのは、仲俣さんがここで提唱している「ド文学」という現代文学の一傾向です。

ド文学とは何か。それは「『文学とはこのようなものであろう』という一般読者の期待によく応える」ものであり、「そのような受容のされ方によって文学として認知されてしまうような作品、およびそれを可能とする状況のこと」(62~63ページ)とあります。

このような作品、そして状況に着目し、指摘し、批判したのは、この一冊の大きな価値だと思います。読者が「文学とはこのようなものであろう」と、な~んとなく思ってしまうのは、読者が文学を「所与のもの」、つまり自分(たち)が読む前から、あらかじめ存在しているものと決めてかかっているからです。

読者はそれでもいいのです。「このようなものであろう」という安心感は、文学に市場価値を与えるものでもあります。

しかし創作者はその安心感にあぐらをかいてはいけない。というか、自分が創作する以前から存在するような所与の範囲内で何を作っても、それを創作とは言わないのです。星野、古川、多和田といった創作者は、それをよく知っているし、古谷田奈月氏や佐藤正午氏も恐らく理解しているでしょう。

そしてこの「ド文学状況」は、官能も遠ざけてしまうのです。官能が思考力や想像力に拮抗するほど重要であるのは、それが人間の振る舞いを反復から引き剥がすからです。私の耳が懐かしむ海の響きは、ヴァレリーの耳が懐かしむ海の響きでは決してなく、私が触れた女の髪は、川端が触れた女の髪ではありえない。そうでないなら、どうであるのか。それを無明から探り出すのが文学であり創作であり、小説的官能というものなのです。

もっとあれこれ書きたいのですが、夜が明けてきてしまいました。ひどく尻切れトンボで勝手なことばかり書いてしまいましたが、体力が続きません。だいいちもう長すぎます。いきなりですがこれでやめます。「あとがき」に予告されている「作家論編」の上梓を心待ちにしています。それでは。

(第1信|第2信|第3信|第4信|第5信|第6信|第7信|第8信|第9信|第10信|第11信|第12信|第13信|第14信|第15信|第16信|第17信|第18信|第20信|第21信|第22信|第24信につづく)

執筆者紹介

- 小説家。1998年から下北沢で書店「フィクショネス」を開業(2014年に閉店)。2003年に『アンダンテ・モッツァレラ・チーズ』(小学館文庫)で小説家としてデビュー。『いつか棺桶はやってくる』(小学館文庫)が三島由紀夫賞候補となり、『世界でいちばん美しい』(小学館)で第31回織田作之助賞を受賞。音楽高校を舞台にした青春小説『船に乗れ!』三部作(ポプラ文庫)は2010年の「本屋大賞」で7位となったほか、2013年には交響劇として上演された。このほかエッセイ集に『船上でチェロを弾く』(マガジンハウス)、『こうして書いていく』(大修館書店)がある。

最近投稿された記事

- 2023.11.16コラム文フリに現代の「文学とは何か」を見た

- 2023.06.12往復書簡:創作と批評と編集のあいだで「世界に向けた言葉」

- 2023.04.10往復書簡:創作と批評と編集のあいだで棺を蓋うて事定まる

- 2022.11.28往復書簡:創作と批評と編集のあいだで小説の”古層”へ